Коммерческие училища

Владельцем бывшей усадьбы Левашовых на Новой Басманной улице аптекарь Пётр Шольц пробыл не долго. Вскоре дворянскую усадьбу покупают купцы Прохоровы.

Они её приводят в порядок и строят ещё двухэтажный кирпичный многоквартирный доходный дом. А в 1904 году у Прохоровых усадьбу выкупает Александровское коммерческое училище.

*

Реформы 1890-х годов, проводившиеся выдающимся государственным деятелем императорской России С.Ю. Витте, способствуют подъему российской экономики. В это время острой становится потребность в квалифицированных экономических кадрах, а в 1896 году по инициативе Витте коммерческое образование получает широкое распространение: появляются высшие коммерческие учреждения, соединяющие в себе экономические, финансовые, юридические и технологические дисциплины, становясь прообразами управленческих вузов.

*

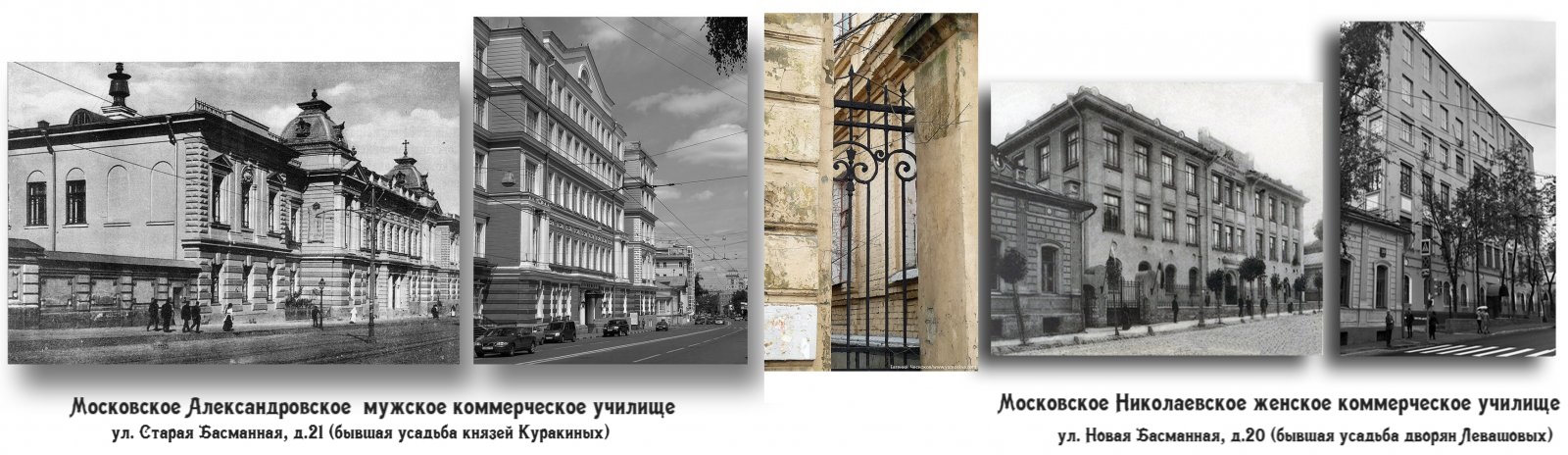

Александровское коммерческое училище (1) - среднее специальное учебное заведение для приготовления к торговой деятельности юношей из купеческих, мещанских, ремесленных и крестьянских семей, в то время размещалось по соседству, но фасадом выходило на Старую Басманную улицу. Открылось оно в здании, переехавшего отсюда Константиновского межевого института(2).

На территории училища находились: двухэтажный административно - учебный корпус с круглыми пристройками-кабинетами и лабораториями, пансион для проживания иногородних учащихся (в перестроенном конном манеже), на дворе был ряд домов для преподавательского персонала, а в глубине усадьбы разросся большой сад. Вот этот сад и граничил с садом бывшей усадьбы Левашовых, принадлежащей теперь купцам Прохоровым.

Именно из-за столь близкого соседства, усадьба, принадлежащая теперь купцам Прохоровым, стала самым желаемым объектом для её приобретения под новое, женское отделение Коммерческого училища. Видимо за такую покупку известному меценату, председателю Московского биржевого комитета, организатору и члену правления Московского купеческого банка Николаю Найдёнову при поддержке богатейших промышленников и финансистов Москвы пришлось выложить не малую денежную сумму. Ведь очевидно, что Прохоров, уже проведя на усадьбе серьёзные ремонтные работы и построив доходный дом, рассчитывал на долгое здесь проживание, и убедить его в продаже могло лишь очень заманчивое предложение.

Учебные заведения после отмены крепостного права в стране стали расти как грибы. Не даром, среднему московскому коммерческому училищу, открытому в 1885 году, было присвоено имя императора – освободителя и реформатора Александра II. Но с проблемой обучения девушек справляться пришлось ещё долго.

До этого юношей и девушек обучали различным дисциплинам: юношей готовили к военной службе, обучали техническим и торговым навыкам, а девушкам прививали навыки ведения домашнего хозяйства, давали уроки литературы, иностранного языка и искусства. Официально, девушки, сдав дополнительно соответствующие экзамены, могли получить аттестат и поступить в специальные средние и высшие учебные заведения на ровне с юношами, или стать вольными слушательницами. Однако на практике, это сделать было крайне трудно из-за консервативных моральных предубеждений и позиции власти. Противились мужчины - студенты тому, что рядом с ними в аудиториях будут сидеть «декольтированные феи», противилась профессура тому, что женщины при совместном обучении «может иметь вредное влияние на успешный ход занятий молодых людей».

Несмотря на то, что в 1864 году вновь принятые «Устав гимназий» и «Положение о народных училищах» регламентировали доступное всесословное образование, было принято положение, которое в ответ на появление в университетах первых женщин, запрещало их присутствие в российских университетах.

Но настала либеральная эпоха, когда прежде политически молчаливые женщины стали активизировать свои демократические требования. Этому способствовало то, что с отменой крепостного права дворяне разорялись, и женщинам надо было включаться в активную профессиональную деятельность, чтобы помогать содержать детей и престарелых родителей. К получению образования и профессии женщин побуждал и Европейский опыт, где женщины в 60-х годах уже становились бакалаврами и даже докторами наук. Теперь выход из положения был найден: для девушек стало создаваться отдельное обучение в системе технического, коммерческого среднего и высшего образования.

*

Вот, бывшую усадьбу Левашовых и было решено отдать под женское отделение Александровского училища. Для этой цели главное усадебное здание было перестроено под трёхэтажный учебный корпус женского коммерческого училища им. Николая II. Автором проекта стал архитектор С. У. Соловьёв (1904).

Председателем правления училища в 1906 году стал Н. А. Найдёнов. Особенностью училища было то, что оно, как и базовая, мужская часть Александровского училища, находилось в ведении Министерства финансов, а не под контролем консервативного Министерства народного просвещения. В то же время, по постановке преподавания точных и естественных наук оба отделения были в числе самых передовых учебных заведений Москвы конца 19-го – начала 20-го века. При женском отделении действовала и 4-классная женская торговая школа императора Николая II.

Программа обучения в училище отвечала уровню классической гимназии, но в освоении иностранных языков превышала его.

Это среднее учебное заведение отличалось жёсткой дисциплиной, а преподавали лучшие профессора Московского университета.

Директор Московского Александровского коммерческого

училища профессор А.В. Летников писал, что дисциплина – это основа воспитания. Её нельзя противопоставлять свободе: «Нельзя быть свободным, не умея подчиняться закону».

Ставя акцент на базовых предметах и связанных с ведением учёта, перед учащимися серьёзно ставится и вопрос об эстетическом воспитании. Уделяя много внимание знакомству с музыкальными и литературными произведениями, походам в театры, - всё это формировало будущего специалиста как человека культурного и эстетически развитого.

Не забывали в специальном учебном заведении и о том, что готовят к жизни не только профессионалок, но и будущих жён и матерей. В учебном процессе уделялось немало внимания вопросам гигиены и физического воспитания для сохранения здоровья, поддержания энергии, развития подвижности и ловкости.

Много уделялось внимания в воспитании патриотизма. Профессор А.В. Летников писал: «Любовь к Отечеству,– есть душа народа…Воспитаем честных русских граждан, готовых всем пожертвовать для того, чтобы Россия была сильною, процветающею, славною».

Главной же духовной силой, объединяющей нацию, было православие. Поэтому, несмотря на то, что большая часть преподавателей в училище были иностранцами, на первое место ставилось преподавание Закона Божьего.

Как и Александровское мужское, так и Николаевское женское коммерческие училища, с приходом Советской власти, были закрыты.

Но именно от этих средних учебных заведений Москвы ведут свою родословную многие современные экономические ВУЗы, в числе которых Государственный университет управления и Финансовый университет при Правительстве РФ.

СОВЕТСКАЯ СУДЬБА УСАДЬБЫ ЛЕВАШОВЫХ

Судьба учениц Николаевского коммерческого училища оказалась печальной. Последовавшие Первая мировая война, свержение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война и красный террор не дали раскрыться их мечтам.

Все постройки на бывшей усадьбе Левашовых были превращены в коммунальные квартиры. Большие залы и кабинеты теперь разделяли перегородки на отдельные комнатушки по 6-12 кв.м., где селили вновь прибывающих москвичей. Отдельно стоящие строения тоже разделили высокими заборами, рассредоточив их, таким образом, по разным дворикам.

В каждом таком дворике обязательно был хозяин - страж общественного порядка. Эту функцию выполнял дворник: в фартуке и с извечной метлой и совком в руках, он следил за чистотой, сохранностью зелёных насаждений и дисциплиной, в случае нарушения которой громко свистел в свисток. Дворник обязан был и сам тут же идти на помощь по милицейскому свистку. Он даже, в случае необходимости, мог сменять постового милиционера на прилегающей к дому территории.

На эту должность, чаще претендовали татары. Татары - мишари традиционно работали дворниками в Москве и до революции, а в 1930-е годы приток татар в Москву возобновился за счёт крестьян, бежавших из Поволжья от коллективизации. Дворникам предоставляли служебное жильё с отоплением и оплатой коммунальных услуг за счёт домоуправления.

Во дворе, куда выходило крыльцо бывшего правого флигеля усадьбы и подъезд бывшего доходного дома Прохоровых тоже хозяйствовала татарская семья, говорившая на русском языке с большим акцентом. Для них во дворе был выстроен отдельный, совсем малюсенький домик на одну комнатку с прихожей и кладовкой.

Прежних немногих лояльных жителей доходного дома Прохоровых, среди которых были старики и одинокие дворянки, тоже оставили доживать свой век, правда, основательно их притеснив. Они ходили, казалось, как тень, совершенно, не принимая участие в разговорах, в обсуждениях текущих событий; даже общей кухней и туалетом пользовались, когда там уже «рассасывались» соседи. Этих стариков сильно донимали мальчишки, во главе с Равилем – сыном дворников. Причём, чем немощнее был представитель «бывших», тем изощреннее были «шутки».

Туалеты в одно очко на несколько семей были в домах, в дома был проведён и водопровод, а вот стирали летом, главным образом, до конца 1950-х годов во дворе, устанавливая корыта на деревянные ноги-подставки. Во флигеле, где раньше жили Михаил Бакунин и Андрей Дельвиг с женой Эмилией, и который так детально Андрей Иванович описывал в своих воспоминаниях , теперь был коридор, объединённый с общей кухней, состоящей из ряда столов с примусами и керосинками. В коридор-кухню выходили двери четырёх жилых комнат. Там же готовили пищу и жильца двух комнат на мансарде и одной - под лестницей.

Нельзя сказать, что соседи жили дружно, но в крайних случаях помогали друг другу: бывшие дворянки помогали школьникам и молодим людям, готовым продолжать образование, в изучении иностранных языков, в освоении этикета; во время войны мужчины, оставшиеся в городе по брони, помогали соседям пилить дрова для отопления. Но близко к себе посторонних не подпускали: многому научил жизненный опыт жестокого времени первых лет советской власти, который почти в каждой семье оставил свои скелеты в шкафу.

Да и при кажущихся равных условиях и равных зарплатах москвичи жили по-разному. Ведь уровнем жизни управляли не деньги, а возможности получения услуг и товаров. На каждом предприятии существовали свои льготы, системы продуктовых заказов, свои дома отдыха, детские лагеря и санатории. Ну, а работники высших структур, приближенных к органам власти, при зарплате, вполне соизмеримой со средней рабочей, вполне могли жить по соседству с рядовым обывателем, не афишируя того, что пользуются закрытыми секциями магазинов, спецателье, обслуживаются специальными больницами. Не для всех существовали проблемы дефицита, длинных очередей и понятие блата.

Регулирование вопросов плановой экономики и основной принцип распределения первой фазы коммунизма — социализма: «от каждого по способностям, каждому по труду» существовал только в учебниках, а в жизни так и оставался утопией справедливости. Взять малограмотным рабочим власть у образованных, быстро присвоить нажитое трудом целых поколений и бездарно это растратить, разрушить уже построенное «до основания, а затем…» оказалось делом не хитрым. А вот обучить население, выстроить с нуля то, что ещё никто никогда не пробовал, оказалось делом трудно подъёмным, и, как оказалось, не неблагодарным.

ПОДГОТОВКА СОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

После Гражданской войны стране экстренно требовалось восстановление разрушенной экономики. Советская власть стала привлекать дореволюционных специалистов: для создания средних ученых заведений практической направленности, ориентированных уже на новую, плановую экономику.

Конечно, на первых порах специалисты, приветствующие перемены, выжившие в мясорубке первых постреволюционных событий и получившие дореволюционное образование, с энтузиазмом включились в строительство новой России. Они, работая в системе ГОСПЛАНа, заседая в МОССОВЕТе, возглавляя различные инженерные службы в составе комиссариатов (министерств), обучая молодое, уже советское поколение профессиональным навыкам, даже и не подозревали, что подготовив смену, окажутся за бортом этой новой жизни. Бывшие ученики, освобождая себе места, начнут чистку рядов своих учителей. В рядах этих первых советских учителей окажутся и бывшие ученики и преподаватели Московского Александровского коммерческого училища - среднего специального учреждения с высочайшим профессиональным уровнем обучения и воспитания.

Так, в 1918 году на базе учебных программ Александровского и Николаевского коммерческих училищ, и Женской торговой школы имени императора Николая II, бывшими преподавателями обоих училищ был создан Московский промышленно-экономический техникум (МПЭТ).

Это стало своеобразным эксперементом по созданию учебных заведений нового типа, призванных после восстановления разрушенного хозяйства подготовить хорошие кадры экономистов – практиков, организаторов нового производства. Но основу экономики должны теперь были составлять не частные, а государственные предприятия, управляемые сверху.

Одним из инициаторов создания и первым директором техникума стал выходец из вологодских крестьян, бывший преподаватель коммерческих дисциплин Александровского и Николаевского училищ, Паисий Иванович Шелков. До 1929 года П.И. Щелков занимал должности первого ректора, а затем проректора Московского Промышленно-экономического института (МПЭИ), созданного на базе техникума МПЭТ.

П.И. Щелков, известный революционный и общественный деятель, один из родоначальников бухгалтерского образования в России, автор главного учебника бухгалтеров- по арифметическим коммерческим вычислениям, стал одним из тех, кто превратил МПЭИ в одно из ведущих столичных учебных заведений, выпускники которого направлялись на руководящие должности в государственные финансовые учреждения и промышленные предприятия. Но уже в ходе всесоюзной «чистки» коллективов организаций и учебных заведений от «бывших», сделавших своё дело в подготовке специалистов нового поколения, П.И. Шелков был репрессирован и канул в безвестность.

В 1930 году постановлением ЦИК и СНК СССР Московский промышленно-экономический институт был преобразован в Московский инженерно-экономический институт (МИЭИ).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ

В 1927–1928 годах здание бывшего Николаевского женского коммерческого училища на Новой Басманной, д.20 достраивается по проекту архитектора С. Е. Чернышёва до пяти этажей. Тогда же здесь получает прописку Промышленная академия.

Это был особый тип технического учебного заведения, готовившего государственных технических управляющих и директоров. В его функцию входило повышение квалификации практиков, закончивших рабфак, до уровня высшего образования, минуя среднее. Закончившие Промышленную академию, считались специалистами - управленцами с высшим образованием, хотя по факту, таковыми, конечно, не являлись. До 1932 года Промакадемия была в структуре ВСНХ СССР, а с января 1932 года — в структуре Наркомтяжмаша. В разные годы учреждение носило имена Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и И. В. Сталина.

Именно это учреждение стало «Alma mater» многих представителей советской номенклатуры сталинского периода. Так что соседями жителей советских коммуналок бывшего флигеля Левашовых стали:

- Надежда Алилуева, жена Сталина, которая на инженерном факультете Промакадемии изучала синтетические волокна;

-Алексей Стаханов, рекорды по добыче угля в Донбасе которого положили начало движению стахановцев в СССР;

- Семён Денисович Игнатьев, ставший последним главой органов госбезопасности, назначенный Иосифом Сталиным и главой коммунистической партии Татарстана, активно возрождавший татарский язык;

- Никита Сергеевич Хрущёв, который начинал с Рабфака в Донбасской Юзовке и партийным руководителем на Украине.

По инициативе бывшего первого секретаря Компартии Украины, а с 1930 года заместителя Сталина на посту секретаря партии Лазаря Моисеевича Кагановича (родом из Киева), Хрущёв был избран секретарём парткома Промакадемии и провёл в её стенах партийную «чистку». Не доучившись, Никита Сергеевич в январе 1931 года был избран первым секретарём Бауманского райкома ВКП(б), где во главу своей работы ставил ликвидацию разного рода оппозиционных настроений.

Как известно, после смерти Сталина в 1953 году Никита Сергеевич Хрущёв вышел победителем в борьбе за власть и стал Первым секретарём ЦК КПСС.

Промышленная академия была ликвидирована согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР от 19 ноября 1940 года «Об академиях наркоматов». А в 1943 г. здание на Новой Басманной, д.20, надстраивают шестым этажом и размещают там сверхсекретный ВНИИ - 108. Сейчас это ЦНИИ Радиотехнический институт им. Академика А.И. Берга.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1)См. Елена Витальева «Московское Александровское коммерческое училище на Старой Басманной в 1888-1896 годах»: https://ext-6765828.livejournal.com/11452.html

Об этом институте, директор которого М.Н. Муравьёв-Виленский жил на усадьбе Левашовых, уже шла речь в этой книге. См. главу М.Н. Муравьёв- Виленский. «Вешатель» М. Н. Муравьёв - Виленский. Вешатель (Елена Витальева) / Проза.ру http://proza.ru/2025/07/09/568

(2)Константиновский межевой институт в 1873 году был переведён в здание усадьбы Демидовых; дом № 4 по Гороховскому переулку .

Далее:http://proza.ru/2025/08/01/910

Свидетельство о публикации №225080601296