Недоумение

Однако если мы обратимся к контексту, в котором возникает подобное состояние, то увидим, что за недоумением стоят самые разные эмоции – от смущения до презрения.

В романе Толстого 25 упоминаний слова "недоумение", давайте рассмотрим некоторые из них.

Недоумение князя Василия

Высокопоставленному вельможе князю Василию представляют молодого человека, которому он оказал протекцию по просьбе его матери, давней знакомой князя:

"Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне" (Т. I. Ч. 1. Гл. XII).

Накануне князь Василий, хотя и совершил "добрый" поступок – помог Борису поступить в гвардию, – однако сделал это вынужденно, под давлением его матери, обедневшей княгини Анны Михайловны:

"Он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены" (Т. I. Ч. 1. Гл. IV).

И когда он снова увидел Анну Михайловну, да еще и с сыном, то всем своим видом выразил неудовольствие и даже презрение:

"...оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, пред покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо бо;льшую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер" (Т. I. Ч. 1. Гл. XII).

Но княгиня еще не все получила, чего хотела, они с князем Василием в некотором роде соперники, и оба в данный момент встретились в доме умирающего богача Безухова с надеждой получить наследство. Поэтому Анна Михайловна пришла и представила ему своего сына под видом личной благодарности. Она ведет себя, "как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда".

Борис как истинный сын своей матери, несмотря на молодые годы, тоже силен в светских играх. В диалоге с князем Василием он своим поведением развеивает недоумение последнего:

– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад... Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.

– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него" (Т. I. Ч. 1. Гл. XII).

А через несколько лет Борис делает такую головокружительную карьеру, что вот уже оба – и он, и князь Василий – проводят вечер в одном и том же престижнейшем месте – салоне Анны Павловны Шерер, куда Борис приглашен хозяйкой как почетный гость и которым она угощает других членов своего общества.

Презрение, стоящее за недоумением князя Василия, сменяется уважением, как только молодой человек достигает равного с ним социального статуса.

Недоумение Наташи Ростовой

Большинство реакций недоумения в романе (5 из 25) связано с Наташей Ростовой. Отчасти это объясняется ее возрастом: если роман охватывает пятнадцатилетие (1805-1820), то Наташа проходит путь от 13 до 28 лет. Она восприимчива, открыта новому и не перестает познавать мир, часто недоумевая, то есть не имея возможности понять происходящее.

Недоумение-восхищение

Вот она впервые видит Василия Денисова в танце; гусар чудесно танцует мазурку, причем это его конек: "Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал" (Т. II. Ч. 1. Гл. XII). Наташа настолько очарована, что недоумевает:

"Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкал шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его.

– Что ж это такое? – проговорила она". (Т. II. Ч. 1. Гл. XII).

За недоумением Наташи стоит восхищение мастерством Денисова, и это неподдельное чувство приводит к тому, что взрослый мужчина, сам того не ожидая, делает предложение пятнадцатилетней девочке.

Недоумение-страх

В другом случае недоумение Наташи скрывает ее страх не соответствовать ожиданиям жениха князя Андрея Болконского, но одновременно и радость, что в ней все-таки есть то, что он в ней ищет:

"Когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя: «Что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» (Т. II. Ч. 3. Гл. XXIV).

Недоумение-возмущение

За недоумением может скрываться и чувство возмущения: Наташа возражает брату Николаю, не угадавшему ее состояние:

"– Тебе не холодно?

– Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, – с недоумением даже сказала Наташа.

Они долго молчали. Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи. Что делалось в этой детски восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это все укладывалось в ней? Но она была очень счастлива" (Т. II. Ч. 4. Гл. VII).

Это происходит после длинного сентябрьского дня, начавшегося с охоты, затем был визит к дядюшке, где брат с сестрой узнали дальнего родственника с новой стороны – как доброго талантливого человека, живущего незатейливой, честной и радостной жизнью здесь и теперь. Наташа восхищалась игрой на балалайке дядюшки и даже танцевала русский танец.

И все же Николай не совсем неправ, уловив в состоянии сестры, которую хорошо знает, печальную нотку сомнения. Оба чувствуют, что счастливая пора беззаботной юности закончилась, и впереди ждут неизвестные тревожные времена:

"– А знаешь, – вдруг сказала она, – я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь" (Т. II. Ч. 4. Гл. VII).

Недоумение-недоверие

Еще раз Наташа испытывает недоумение во время оперы, и за ним целый букет чувств: стыд, презрение, недоверие:

"После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение" (Т. II. Ч. 5. Гл. IХ.

Когда зрители демонстрируют восхищение, это вызывает у искренней и правдивой девушки когнитивный диссонанс. Ей неловко предполагать, что люди притворяются, хотя это именно так. В другом романе, "Анна Каренина", Толстой также поднимает тему притворства в театре. Вот диалог Вронского и Бетси:

"– Я еду во Французский театр.

– От Нильсон? – с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки" (Ч. 2. Гл. IV).

Через некоторое время Наташа и сама присоединяется к коллективному притворству, которое приводит ее в конце концов к предательству самой себя, а в дальнейшем к раскаянию и личностной трансформации.

Недоумение-горе

А в этом эпизоде недоумение скрывает под собой безутешное горе Наташи, потерявшей любимого человека. Она пытается слабым человеческим умом постичь непонятное – тайну смерти Андрея Болконского ("ей все казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд"), но эта попытка заранее обречена:

"И опять все застилалось сухим, жестоким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был" (Т. IV. Ч. 4. Гл. I).

Выводит из этого состояния Наташу и возвращает к жизни другая смерть – младшего брата Пети. Любовь к матери, обезумевшей от горя, заставляет Наташу снова жить – быть с живыми, разделять их чувства и не пытаться заглядывать за запретную черту раньше времени.

Недоумение Пьера Безухова

Второй главный герой романа, Пьер Безухов, также довольно часто испытывает недоумение (3 из 25). Вот эпизоды, из контекста которых мы можем понять, какие чувства стоят за этим ментальным состоянием.

Недоумение-отчаяние

Чаще всего недоумение Пьера связано с поисками смысла жизни, которую тот проживает скорее умозрительно, нежели в опыте:

"На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. "Что; такое творится на свете?» – спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях" (Т. II. Ч. 5. Гл. I).

Как видим, недоумение Пьера в данном случае есть не что иное, как защитный психологический механизм, позволяющий избегать отчаяния, хандры и отвращения к жизни.

Недоумение-презрение

Другой вид недоумения Пьер испытывает во время ареста:

"Пьер испытал то же, чт; во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы" (Т. IV. Ч. 1. Гл. IХ).

За недоумением кроются возмущение, презрение и насмешка над глупостью тех вопросов, которые задают пленнику: "кто он? где он был? с какою целью? и т. п." Толстой также возмущается этой подменой содержания формой:

"Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно" (Т. IV. Ч. 1. Гл. IХ).

Недоумение-сомнение

Только пройдя жесткую школу плена, Пьер получает доступ к собственной душе, в которой есть все ответы. Пьер воспринимает это качество персонифицированно, как некоего внутреннего судью, принимающего верные и безошибочные решения:

"Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким-то неизвестным ему самому законам, решавший, чт; было нужно и чего не нужно делать" (Т. IV. Ч. 4. Гл. ХIII).

С точки зрения системной психотерапии, можно заключить, что в сознании Пьера выстроился высший порядок, о котором мы не раз упоминали в других главах:

1. Бог.

2. Я сам.

3. Бизнес-партнер.

4. Партнер по жизни.

5. Родители.

6. Дети.

7. Окружающие.

Недоумение Кутузова

В завершение главы приведем эпизод, в котором недоумевают как главнокомандующий, так и подчиненное ему войско. Это обращение Кутузова к Преображенскому полку 5 ноября, в первый день Красненского сражения, когда уже было очевидно, что русский народ одержал победу над армией Наполеона. Кутузов сначала поблагодарил солдат, а потом призвал их к милосердию по отношению к поверженному врагу:

"– А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они – видите, до чего они дошли, – сказал он, указывая на пленных. – Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?" (Т. IV. Ч. 4. Гл. VI).

Но, посмотрев в лица солдат, Кутузов увидел недоумение:

"Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось всё светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

И тогда старый мудрый человек озвучивает то, что было на сердце каждого из солдат:

"– А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и... в г... – вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат" (Т. IV. Ч. 4. Гл. VI).

Величие Кутузова как главнокомандующего не в том, что он один знает правильные ответы, а в том, что он способен угадывать желания народной души и беспрекословно следовать им, отдавая именно те приказы, которые были угодны народу. Он эмоционально присоединяется к солдатам -- своим недоумением к их недоумению -- и через этот эмоциональный резонанс понимает их. Недоумение в данном контексте – один из ментальных механизмов, позволяющих слышать этот народный глас.

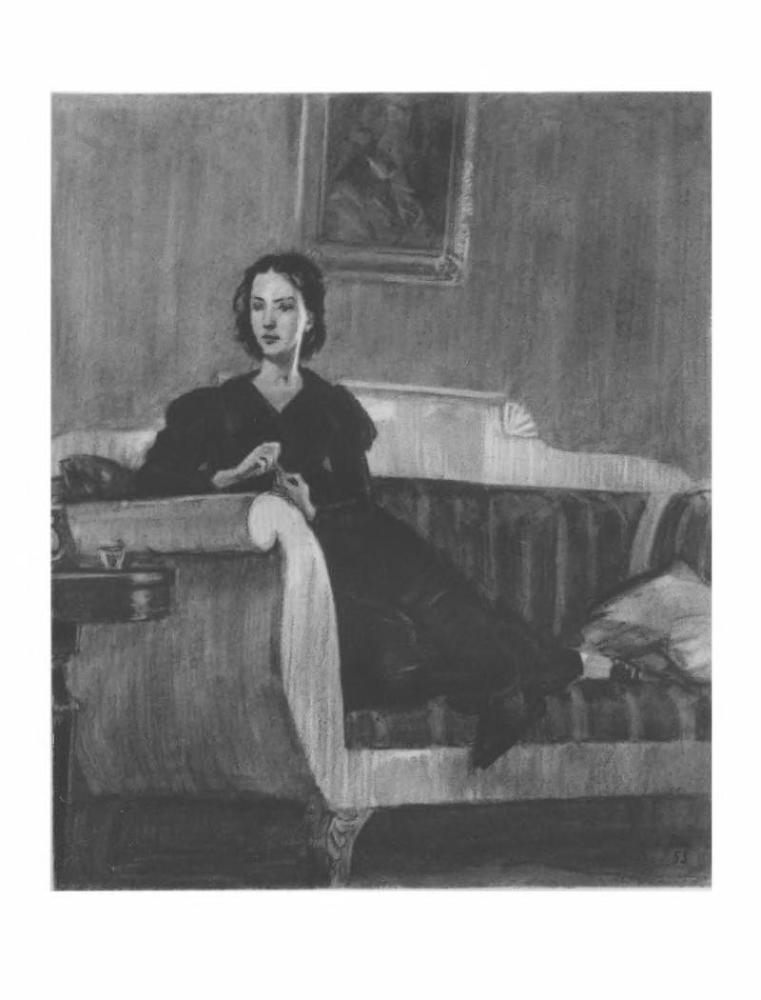

Иллюстрация Д. А. Шмаринова к роману "Война и мир".

Свидетельство о публикации №225090601011