Непонимание

На терапевтических сессиях при вопросе "что чувствуешь?" клиенты ооочень часто отвечают словом "непонимание", поэтому слово попало в мой список ментальных состояний. Но в романе Толстого слово встречается всего дважды (при этом однокоренных глаголов "не понимать" множество).

Непонимание Наташи Ростовой

Первый пример связан с непониманием Наташей Ростовой жизненных ценностей княжны Марьи Болконской:

"Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанною любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни" (Т. IV. Ч. 4. Гл. VI).

Они очень разные, и между ними есть неприятное воспоминание, когда княжна Марья отвергла Наташу как будущего члена семьи – невесту брата. Но любовь к Андрею Болконскому и его смерть примирили девушек и соединили в крепкий союз:

"Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга" (Т. IV. Ч. 4. Гл. VI).

Каждая из них осталась сама собой, однако когда любишь, то принимаешь другого и с уважением относишься к его внутреннему миру.

В романе Толстого "Анна Каренина" есть рассуждение на тему понимания другого. Это эпизод, когда Левин после долгой разлуки с Кити оказывается рядом с любимой девушкой за столом. Он презирает общего знакомого Туровцына, но Кити делится своим чувством к этому человеку, и Левин, любя Кити, тотчас понимает ее и меняет свое мнение о Туровцыне:

"– Как хорошо смеется Туровцын! – сказал Левин, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тело.

– Вы давно его знаете? – спросила Кити.

– Кто его не знает!

– И я вижу, что вы думаете, что он дурной человек?

– Не дурной, а ничтожный.

– И неправда! И поскорей не думайте больше так! – сказала Кити. – Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это – премилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое.

– Как это вы могли узнать его сердце?

– Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму [...] у Долли дети все были в скарлатине, и он зашел к ней как-то. И можете себе представить, – говорила она шепотом, – ему так жалко стало ее, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и три недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми. [...]

Левин еще раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека.

– Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях! – весело сказал он, искренно высказывая то, что он теперь чувствовал" (Ч. 4. Гл. ХI).

Толстой развивает тему непонимания друг другом людей в дальнейшем диалоге Левина и Кити:

"– Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого.

– Да, правда, – сказал Левин, – большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник.

Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, [...] что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. [...]

– Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно..." (Ч. 4. Гл. ХIII).

Переход от непониманию к пониманию происходит не посредством ума, а в результате установления эмоционального контакта. Не могу не вспомнить сочинение старшеклассника в культовом фильме "Доживем до понедельника", состоящего из единственной строчки: "Счастье – это когда тебя понимают". То есть принимают, уважают, любят, позволяют быть собой.

Непонимание Пьера Безухова

Второй эпизод с упоминанием непонимания в романе "Война и мир" посвящен диалогу Пьера с масоном Баздеевым. Пьер признается, что не верит в Бога и что образы мыслей его с этим человеком противоположны:

"Я боюсь, [...] что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга" (Т. II. Ч. 2. Гл. II).

На это Баздеев отвечает:

"– Он есть, но понять его трудно. [...] А ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать его трудно. Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании Его мы видим только нашу слабость и Его величие…" (Т. II. Ч. 2. Гл. II).

После разговора со своим случайным попутчиком Пьер испытывает восторг обновления. Однако убеждают Пьера отнюдь не слова, а искренность пожилого человека:

"Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети, интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью, – но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни" (Т. II. Ч. 2. Гл. II).

Работа с непониманием в психотерапии

Обычно непонимание проявляется в межличностных отношениях, и люди пытаются убеждать (=побеждать)один другого, веря, что правота приведет к согласию. Увы, это не работает, все ровно наоборот: согласие приведет к принятию правоты другого человека. Как правило, спорный вопрос перестает быть важным и вызывать отрицательные чувства, когда люди чувствуют друг к другу любовь и уважение.

На психодраматических сессиях мы часто ставим сцены из жизни клиентов, в которых двоим нужно договориться. Приведу пример из романа "Анна Каренина" Толстого (он ничем не отличается от конфликтных ситуаций современных клиентов): Анна хочет ехать в деревню немедленно, а у Вронского неотложное дело, и он может только в другой день; любовники ссорятся. Даже когда они находят логически обоснованное решение (Вронский перепоручает свое дело другому человеку), то это не приводит к желаемому состоянию равновесия. Только достижение полюбовного согласия напитывает душу. Выразив чувства – от ревности и ненависти до страстной любви, – Анна с Вронским примиряются. И в этот момент сам вопрос, запустивший конфликт, – в какой день ехать – теряет для них смысл:

"Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду. Хотя и не было решено, едут ли они в понедельник или во вторник, так как оба вчера уступали один другому, Анна деятельно приготавливалась к отъезду, чувствуя себя теперь совершенно равнодушной к тому, что они уедут днем раньше или позже" (Ч. 7. Гл. ХХV).

Таким образом, шаги следующие:

1. Ищем стимул (запускающее событие).

2. Выражаем чувства по его поводу в трехчастном высказывании:

1) Я чувствую то-то,

2) когда происходит то-то,

3) потому что для меня это означает то-то.

3. Когда все чувства выражены друг другу, система приходит в баланс, и непонимание сменяется принятием.

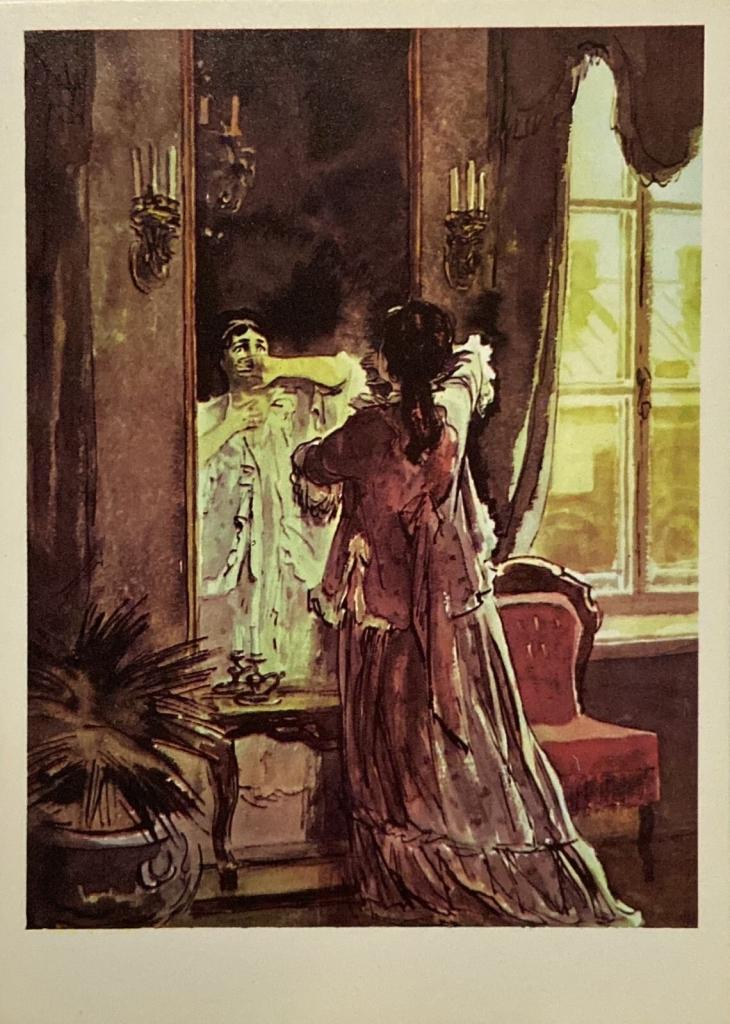

Иллюстрация О. Г. Верейского к роману Л. Н. Толстого "Война и мир".

Свидетельство о публикации №225091001294