Развивающий подход в управлении

Эволюция управленческой мысли в ХХ веке стала, по какому-то молчаливому всеобщему согласию, предметом монополии американского менеджмента. В этом легко убедиться, ознакомившись с трактовкой становления менеджмента в западных источниках. Это не совсем так. Достаточно вспомнить "Всеобщую организационную науку" А.А. Богданова, опубликованную еще в 20-х годах ХХ века, в которой был предвосхищен и описан "системный подход" задолго до его появления на Западе (см. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука, 2003).

Можно также вспомнить то обстоятельство, что прототипом "долгосрочного планирования" (предтечей стратегического менеджмента) являлись, как ни странно, "планы пятилетки" Советского Союза 1920–30-х гг. Ничего подобного на заре ХХ в. на Западе не было, т.к. там доминировало ситуационное реагирование на рыночный спрос.

Однако мы не ставим здесь цели пересмотра сложившихся канонов. Это, по-видимому, могло бы стать предметом отдельного исследования. В нашем изложении, мы осуществим крат¬кий обзор традиционной версии становления менеджмента как науки для того, чтобы в последующем понять: как встраивается и что нового вносит в менеджмент разработанный нами "развивающий подход в управлении".

Научное управление (1885–1920)

Основателями подхода "научное управление" принято считать Ф.У. Тейлора, Фрэнка и Лилию Гилберт и Генри Ганта. В рамках данного подхода использовались две основных процедуры: 1) анализ содержания работы исполнителей и определение ее основных компонентов; 2) опираясь на результаты наблюдений (т.е. на результаты первой процедуры), совершенствование операций ручного труда за счет устранения лишних, непродуктивных движений.

Легко заметить, что название "научное управление" присвоено данному подходу по какому-то недоразумению теми, кто, по-видимому, был далек от понимания сущности понятия "научности" . Описанные основные процедуры подхода могут претендовать лишь на роль "рационализации труда", которую в практике зачастую осуществляют сами исполнители.

Нет ничего научного и в других открытиях данной школы: отбор наиболее подходящих работников; обеспечение работников требующимися ресурсами; использование материального стимулирования работников для повышения производительности труда; отделение планирования и обдумывания от самой работы (Мескон, 1992, С.70). В связи с этим, правильнее было бы называть рассматриваемую школу "школой рационализации исполнительской деятельности".

Главной заслугой школы управления является проведение явной границы между "самой работой" и анализом работы ("отделение планирования и обдумывания от самой работы"). Эта граница является крайне важной для становления управленческой деятельности и понимания ее принципиального отличия от исполнительской (эту линию позднее подхватит А.Файоль). Этот момент будет важен нам позднее, в логическом выведении управленческой деятельности.

Другим вкладом "научной школы управления" можно считать неявное выделение некоторых управленческих функций, а именно: прообраз функции "снабжения" ("обеспечение работников требующимися ресурсами") и материальной "мотивации" ("использование материального стимулирования работников для повышения производительности труда").

Классическая или административная школа в управлении (1920–1950)

Основателем классической или административной школы в управлении считается Анри Файоль. Ведущей целью этой школы было создание универсальных принципов управления, следование которым должно неизменно приводить организацию к успеху. Эти принципы разделяются на две группы. Группа принципов, связанных с рациональной системой управления организацией. Вторая группа принципов касалась построения структуры организации и управления работниками.

Ключевым вкладом классической школы было выделение нескольких взаимосвязанных функций управления, что привело к окончательному оформлению и признанию менеджмента как самостоятельной области деятельности, обладающей своими специфическими функциями и задачами.

Школа человеческих отношений (1930–1950)

Если "научная" и "классическая" школы управления практически игнорировали социальный фактор внутри организации и реализовывали, в основном, технократический подход, то "школа человеческих отношений" (М. Фоллет, Э. Мэйо и др.), напротив, стала придавать социальному фактору ключевое значение. Дело в том, что прямое приложение формальных (обезличенных) постулатов предыдущих школ управления очень быстро вскрыло их неэффективность в практике, особенно в ситуациях, когда усилиям управленца по каким-то причинам противопоставлялись неформальные отношения в коллективе.

Любую организацию можно считать синтезом "технической" и "социальной" сторон, поэтому совершенно закономерно то, что после однобокой увлеченности теоретиков сугубо техническими аспектами управления маятник качнулся в противоположную сторону – социальных отношений в организации.

Кроме того, ситуацию вторичной (социальной) однобокости стимулировала массовая увлеченность специалистов психологией, авторитет которой в 30-х годах нарастал чрезвычайно быстро. Сторонники школы человеческих отношений стали рассматривать человеческий фактор как основной элемент эффективности организации: если руководство проявит большую заботу о своих работниках, то - уровень удовлетворенности работников возрастет, что приведет - к увеличению производительности труда работников. Вот такая нехитрая логика.

Поведенческие науки (1950 – по настоящее время)

Школа поведенческих наук взяла за основу одно из популярных в то время направлений психологии – поведенческого бихевиоризма. Сторонники этого подхода были убеждены, что правильное применение поведенческой теории неизбежно приведет к повышению эффективности деятельности как отдельного работника, так и организации в целом. Иллюзорность подхода довольно быстро показала практика.

Напомним читателю, что бихевиоризм базировался на формуле "стимул - реакция" (позднее: "стимул - внутренняя переменная - реакция"). Такой подход учитывал лишь "усредненного человека", игнорировал индивидуальные особенности личности, в силу чего не мог оправдать возложенных на него надежд в практике взаимодействия с большим разнообразием живых характеров исполнителей.

Основным вкладом школ человеческих отношений и поведенческой науки следует, по-видимому, считать проблематизацию формально-механистического подхода в управлении, доминировавшего до появления этих школ.

Наука управления или количественный подход (1950 – наст. время)

Главной особенностью количественного подхода является попытка заменить описательный анализ деятельности математическими моделями с количественными значениями. Особое оживление в данном направлении дало развитие компьютеров, позволяющих исследователям операций конструировать математические модели возрастающей сложности и приближать, таким образом, модели к реальности.

Вкладом количественного подхода следует, по-видимому, считать придание большей строгости управленческому анализу ситуаций, за счет стремления уйти от случайных взглядов и мнений управленца к использованию экономико-математических методов анализа.

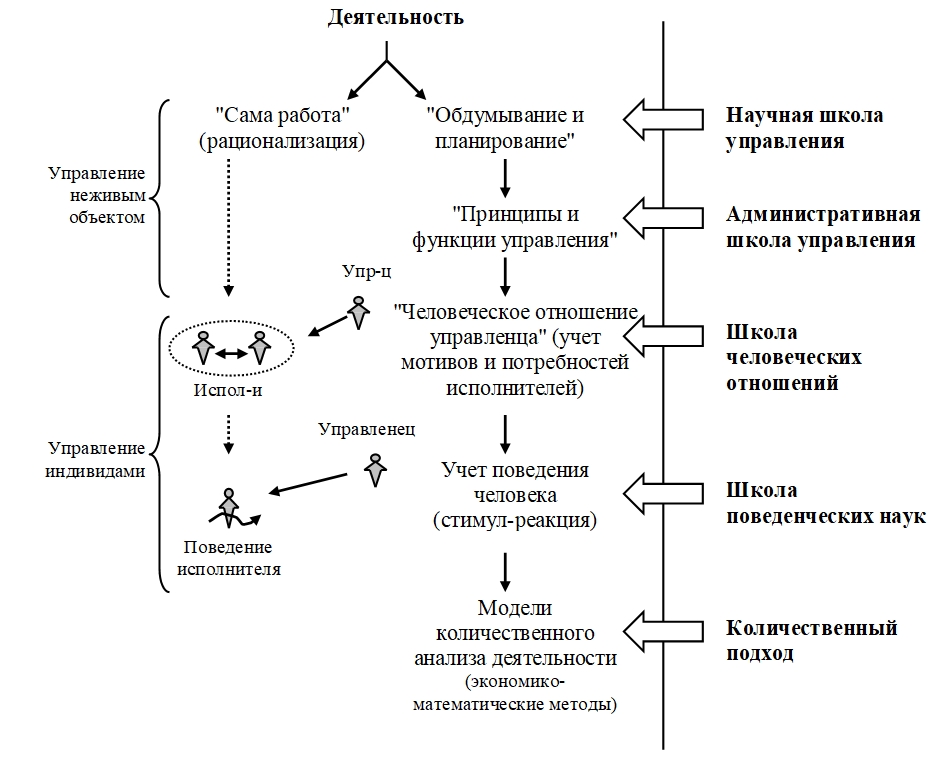

Обобщенное представление главных акцентов перечисленных управленческих школ дано на схеме.

Интересно заметить, что историческое становление менеджмента косвенно соотносится с логической линией усложнения типов управления, разработанной О.С. Анисимовым:

• управление объектами;

• управление поведением живых организмов;

• управление жизнедеятельностью человека;

• управление противодействием;

• управление согласовательными процессами;

• управление мыслекоммуникацией;

• управление исполнительской деятельностью;

• управление кооперативными системами деятельности.

Очевидно, что "научное управление" и "административная школа в управлении" находились на уровне – управление объектами, т.к. не учитывали "внутреннее устройство" работников, воспринимая их обезличенным образом.

"Школа человеческих отношений" и "школа поведенческих наук" признали работников "живыми существами" (управление поведением живых организмов), имеющих свои специфические потребности (управление жизнедеятельностью человека), неучет которых зачастую приводит к противопоставлению работников управленцу (управление противодействием).

Теперь рассмотрим подходы, которые сфокусированы на способах анализа и принятия управленческих решений.

Процессный подход

Суть процессного подхода заключается в последовательном (процессуальном) расположении функций управления. В западном менеджменте сложилась негласная традиция: каждый уважающий себя автор вводит свой комплекс управленческих функций.

В итоге перечень всех когда-либо обозначенных функций можно продолжать до бесконечности (Мескон, 1992, С.71): планирование, организация, распорядительство (или командование), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство, ведение переговоров и т.д. В обобщенной форме, цикличный процесс управления представляют обычно так (Мескон, 1992, С.72): планирование - организация - мотивация - контроль - планирование…

Главная заслуга процессного подхода состоит в том, что управленческая деятельность начинает рассматриваться циклично и процессуально, что само по себе задает более высокие требования к анализу работы управленца, поскольку все его действия увязываются в некоторую последовательную логику.

Системный подход

Системный подход впервые поставил вопрос о целостном и структурном восприятии деятельности. Главный тезис этого подхода состоит в том, что изменение какой-либо части целостности оказывает воздействие на все другие части этой целостности. Это направление менеджмента настаивает на том, что управленец должен рассматривать организацию в единстве составляющих ее частей. При этом, каждая из частей может рассматриваться как отдельная система (подсистема).

Кроме того, данный подход ввел различие между "закрытой" и "открытой" системой, подчеркивая, что любая организация – есть открытая система, т.к. не может существовать без активного взаимодействия с внешней средой: "выживание любой организации зависит от внешнего мира" (Мескон, 1992, С.79).

Организация была представлена сторонниками системного подхода тремя блоками: ВХОДЫ (информация, материал, капитал, трудовые ресурсы) - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (обработка и преобразование входов) - ВЫХОДЫ (продукция/услуги, прибыль, рост и т.п.). Таким образом, системный подход объединил ранее разорванные части (управленческую и исполнительскую) деятельности в единую картину.

Нетрудно заметить, что в оппозиции акцентов "процесс – структура" маятник качнулся в сторону структуры. В данной эволюции взглядов содержится глубокая закономерность познания: "от процессов – к структуре". Это связано с тем, что процессы, как изменение состояние чего-либо, можно наблюдать в реальности, они внешне замечаемы. Структура же – абстрактна, она является результатом абстрагирующего мышления, что является на порядок более сложной аналитической работой, чем созерцательное наблюдение за внешним проявлением объекта.

Итак, менеджмент в лице системного подхода во второй половине двадцатого века "вырвался" на высокий абстрактный уровень обобщенного взгляда на организацию как целостность. Но концентрация на целостности отвлекает от деталей. Поэтому неудивительна потеря управленческой мыслью чувствительности к конкретной ситуации, о чем незамедлительно просигнализировали менеджеры-практики. Так возникли предпосылки для ситуационного подхода.

Ситуационный подход

В центре внимания ситуационного подхода находится ситуация, по отношению к которой управленец принимает решение. Этот подход призывает к внимательному отношению к конкретным особенностям конкретных обстоятельств, утверждая, что различные ситуации требуют различных типов знаний и приемов.

Следовательно, речь идет о "чувствительности" менеджеров к специфике ситуации и об адекватном приспособлении к ней используемых методов управления. Методология ситуационного подхода обычно представляется так (Мескон, 1992, С.83):

1) Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального управления;

2) Поскольку каждое средство обладает своими достоинствами и недостатками, управленец должен продумывать последствия применения той или иной методики в данной конкретной ситуации;

3) Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы с конкретными ситуациями, обеспечивая тем самым достижение целей организации.

Ситуационный подход, также как и системный, представляет собой лишь способ мышления руководителя в принятии решения, не предоставляя менеджерам-практикам отчетливого алгоритма действий, эффективных правил по управлению организацией.

Как уже указывалось во введении, ситуационный подход – это олицетворение кризиса западного менеджмента как серьезной науки. После много-объемного перебора большого множества управленческих технологий, управленцу предлагается не пропитываться слишком большим доверием к этим технологиям, а действовать по интуиции, по своему чувствованию ситуации. Но ведь это не что иное, как поощрение действия не по науке, как положено, а по "ощущению", что чревато ошибками и большими рисками. Прямо скажем – плачевный итог "научного" менеджмента.

Предлагаемый ниже "развивающий подход" есть попытка разрешения кризиса управленческой науки.

Идея развивающего подхода в управлении

Ускоренная изменяемость внешних и внутренних условий деятельности поставила, в свое время, под сомнение системный подход, который игнорировал конкретную (живую) деятельность и, тем самым, проявлял нечувствительность к динамике среды (подход к деятельности как к "статике"). Ситуационный подход устранял недостатки системного, концентрируясь на учете уникальных особенностей конкретных ситуаций (подход к деятельности как к "динамике"). Однако можно с уверенностью утверждать, что любой из этих подходов однобок.

Любая существующая целостность в деятельности имеет как статическую составляющую, так и динамическую. Следовательно, нужно не метаться от одной крайности к другой, а осуществить непротиворечивый в едином подходе синтез "статики" и "динамики". Другими словами, любую деятельность необходимо увидеть как "изменяющееся неизменное" или "изменение с сохранением". В этом состоит главный акцент менеджмента, ориентированного на развитие.

Рассмотрим все вышесказанное в контексте деятельности предприятия.

Как уже было указано во введении, Ханс Виссема предложил заменить старую парадигму "сначала сохранение, а затем развитие" новой парадигмой "сохранение через развитие" (!) (Виссема Х., 2000, с.19). Данный принцип можно считать системообразующим для нашего развивающего подхода. Развитие организации становится "лейтмотивом" его жизни с небольшими временными остановками на стадиях функционирования, которые также очень важны для закрепления достигнутых рубежей. В этом смысле, во введении мы указали и возможный "перегиб" формулы "сохранение через развитие" и доведение ее до крайности "развитие ради развития" ("развитие как самоцель").

Как уже отмечалось ранее, это может привести к неконтролируемому росту и неоправданным усложнениям функциональной структуры предприятия, поскольку вместе с размерами приходит сложность. В частности, еще Питерс Т. и Уотермен Р. в 80-х гг. прошлого столетия предостерегали руководителей компаний от склонности к несоразмерному с внутренним потенциалом организации росту. Это предостережение справедливо и сегодня. Особенно полезно им руководствоваться управляющим, которым присущ так называемый "инновационный зуд".

Питерс и Уотермен предложили свой интересный вариант эффективной структуры организации, опирающейся на три "столпа": "столп устойчивости" (сохранение основ), "столп предприимчивости" (реагирование на требование регулярного обновления) и "столп ломки привычек" (профилактика окостенения).

Таким образом, мы возвращаемся к исходной оппозиции между "сохранением" и "обновлением" (развитием) организационной формы предприятия с одним уточнением: сохранению подлежит не части оргструктуры, а базовая функциональная форма (лежащая в основе оргструктуры), а обновлению – тактические организационные надстройки (рабочие группы под задачу, кружки качества и т.п., т.е. подсистемы), баланс между которыми обеспечивает устойчивость и гибкость оргструктуры компании. В этом заключается критерий разумности развития, который во всем последующем изложении мы будем предполагать как очевидное.

Вопрос баланса между изменением и сохранением и есть, в других терминах, вопрос соотношения между функционированием и развитием (деятельность существует, функционируя и развиваясь). Для функционирования деятельность должна обладать своей системой норм как на абстрактном (миссиональном, макроцелевом, стратегическом) уровне, так и на конкретном (тактика, технологии, программы, инструкции к операциям и т.д.). Если такая система норм на предприятии отсутствует – предприятие можно считать становящимся.

Воспроизводство деятельности предприятия в рамках жесткой нормативной системы (статика) может входить в противоречие с постоянно изменяющейся внешней средой (динамика). Поэтому высшее руководство предприятия должно контролировать на принципиальном уровне баланс соответствия между внутренним устройством предприятия (систему производства, маркетинга, снабжения и т.п.) и спецификой изменения макро- и микроокружения.

При обнаружении значимых несоответствий в обозначенном балансе, руководство должно более тщательно исследовать внешние и внутренние условия и осуществить локализацию проблем (поскольку любая проблема связана с потерей соответствия формы деятельности изменившимся требованиям, проблематизация означает обнаружение несовершенных узлов в существующей нормативной системе: оргструктуре, стратегии, технологических нормах и пр.).

После этого высшее управление должно приступить к процессу совершенствования нормативной системы, направлен¬ному на снятие обнаруженных проблем. Если при этом обновленная нормативная система более адекватна "внешним условиям" и качественно усложнилась по отношению прежней системе, то можно говорить о необходимой предпосылке развития деятельности предприятия.

Достаточная предпосылка возникает при включении всех ресурсов предприятия в работу по обновленной форме. Как только предприятие приобретет стабильность в воспроизводстве деятельности по усовершенствованной форме, можно говорить о том, что предприятие прошло шаг развития и вышло на новый виток своего функционирования. Таков цикл развития предприятия.

Развивающий подход в менеджменте предполагает строгий контроль и обеспечение всех фаз развития организации со стороны высшего управления.

Свидетельство о публикации №225091501739