Соотношение опыта и теории в консалтинге

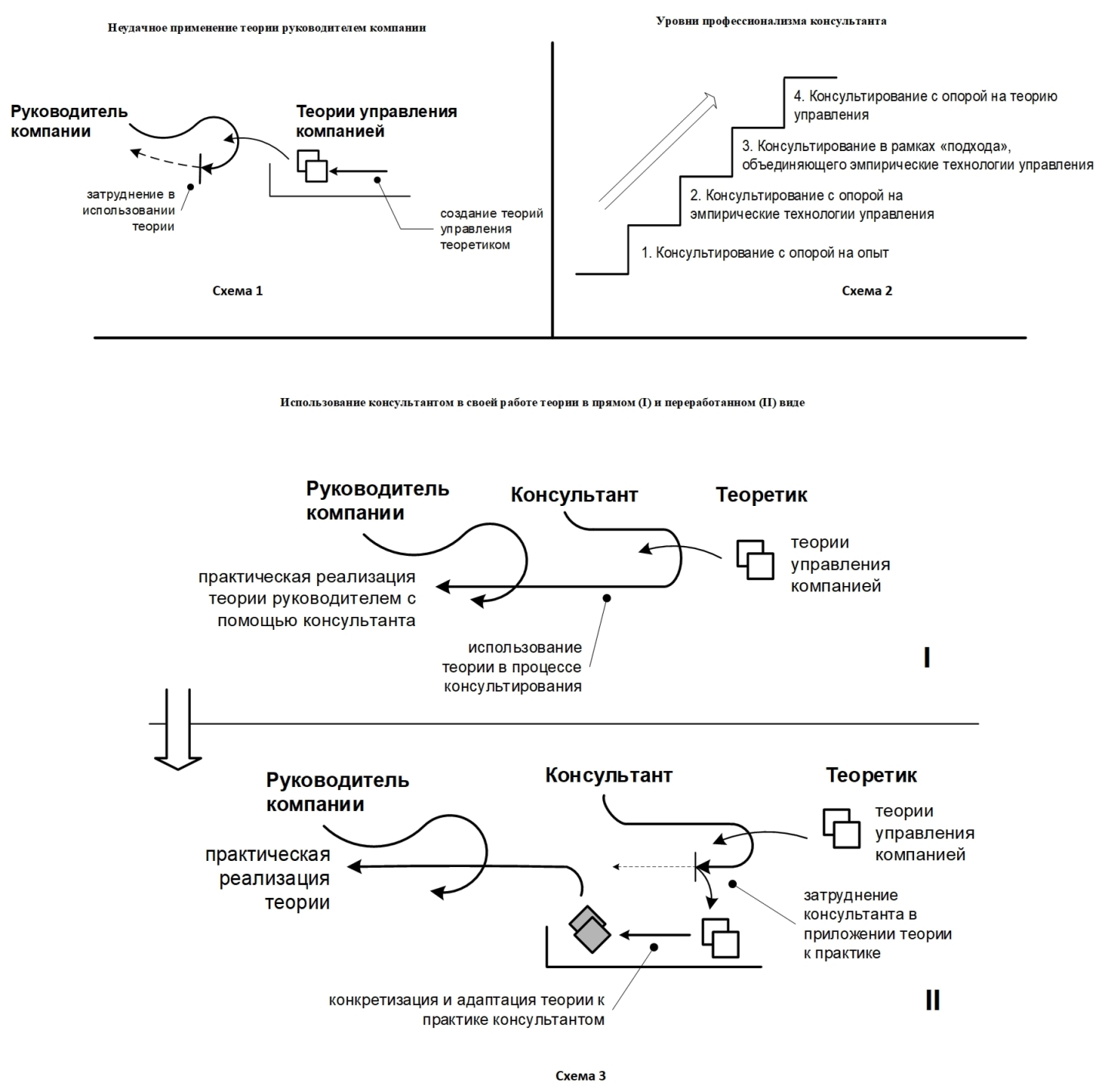

Опыт есть обязательная составляющая профессионализма в любой профессии, и менеджмент – не исключение. Важность опыта не нуждается в комментариях, особенно для практически действующих руководителей. А вот значимость теории зачастую ими в лучшем случае недооценивается, в худшем – теория объявляется совершенно бесполезной и даже вредной. Это отношение складывается на фоне затруднений и неудач менеджеров в прямом применении имеющихся теорий управления в своей работе (см. сх. 1).

Почему же руководству компании в своей работе нельзя ограничиться одним опытом? Опыт, как обобщение практики прошлого, "схватывает" наблюдаемые закономерности явлений без понимания сути происходящего. Например, если несколько раз было отмечено появление события "В" вслед за событием "А", то данная связь возводится в ранг обязательной без всякой там "заумной" аргументации. В лучшем случае, придумывается какое-то простое объяснение, которое не подвергается затем проверке (Особенно ярко указанная тенденция проявляется у менеджеров-практиков на Западе, которых обычно интересует лишь алгоритм действий из уст какого-нибудь авторитетного «гуру», и совершенно лишними представляются принципиальные сведения об устройстве механизма.).

Поэтому аргументация со стороны опыта лишена рациональных пояснений, что обычно компенсируется эмоциональным давлением: "У меня богатый опыт в этом вопросе! Поверь мне, что событие "В" обязательно будет вслед за событием "А"!" Неустойчивость такой последовательности обнаружится при неожиданном появлении события "С" вместо "В". Это приведет к обогащению и "утончению" опыта (Обогащение опыта происходит до момента профессиональной «консервации» специалиста, при которой специалист начинает считать себя «все познавшим профессионалом» и вытесняет из поля своего внимания новые явления (артефакты), проблематизирующие его позиции. Это делает его «глухим» к сигналам новой реальности со всеми вытекающими неприятными последствиями.). И т.д. То есть опытное знание всегда остается как бы незавершенным.

С другой стороны, в зависимости от траекторий жизненного и профессионального пути у разных специалистов с равным объемом опыта складываются комплексы эмпирических утверждений порой совершенно противоположные. Если авторитет этих специалистов соизмерим, то остается непонятным, кто из них прав.

Таким образом, подчеркнем главный недостаток опытного познания – случайность комплекса знаний, который мог быть иным при других обстоятельствах. В спокойных ситуациях указанная случайность не замечается, и ей не придается принципиального значения. Во время кризисов и в периоды обостренной конкуренции, когда растет ответственность за последствия принимаемых решений, случайность знаний консультанта перестает устраивать руководство компании, и оно начинает искать советника с неслучайным, теоретическим знанием законов деятельности.

В этом контексте можно рассмотреть следующие ступени профессионального роста управленческого консультанта.

На нижнем профессиональном уровне управленческий консультант реализует свою функцию с опорой на свой личный опыт управления компанией (1 ступень). На следующем уровне консультант использует технологии, полученные им путем оформления своего опыта (2 ступень). Еще более искушенный консультант объединяет свои технологии в некий "конгломерат", который называет "подходом" (см. сх. 2) (3 ступень).

На четвертом уровне профессионального мастерства консультант активно применяет в своей практике теорию управления (4 ступень). (Данный, четвертый уровень можно разбить на подуровни по характеру используемых консультантом теорий, что и будет сделано нами позднее). Важно отметить тот факт, что первые три ступени в профессиональном смысле являются предварительными, и только на четвертом уровне практика консультанта приближается к своей объективной сути. Его миссия состоит в перенесении теории в практику посредством подсказок руководству по совершенствованию процесса управления компанией (см. сх. 3) (Так что, как это ни странно, но «умудренный» только своим собственным опытом консультант настолько же далек от соответствия своей функции, насколько он далек от теории).

Другими словами, консультант становится своего рода проводником, посредником между существующими теорией и практикой управления (см. сх. 1).

В свою очередь, существенное улучшение механизма управления неминуемо приводит, как это уже обсуждалось нами ранее, к значительным позитивным "сдвижкам" в системе деятельности в целом. Таким образом, организация, реагируя на возникающие проблемы, изменяется с опорой на теоретические, а, следовательно, неслучайные законы управления бизнесом, становясь все более эффективной даже в динамичной среде (Следует отметить, что в реальной практике консультирования чаще опираются не на теоретические законы, а на эмпирически зафиксированные закономерности. В этом случае речь идет о консультировании с опорой на опыт и наблюдения, что соответствует в нашей классификации 1–3 уровням профессионализма консультанта).

Итак, системный комплекс "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" имеет большой потенциал по обеспечению баланса двух важнейших сторон деятельности: (1) устойчивое воспроизводство деятельности (функционирование) и (2) качественное переустройство деятельности в соответствии с новыми требованиями (развитие). При этом руководитель организации, как ее создатель и хранитель, склонен к поддержанию функционирования, а консультант, по функции, обязан стимулировать необходимое развитие организации. Развитие, культивируемое консультантом, предполагает такие изменения, которые, сохраняя позитивные моменты в механизме деятельности, в то же время обеспечивают устранение отрицательных его составляющих.

Консультант, по своей функции, должен быть не только крайне чувствительным к изменениям на рынке, с одной стороны, и к несовершенствам деятельности компании клиента, с другой. Он обязан находить действенные способы, способствующие осознанию руководством важности проведения необходимых изменений. В этом случае повышается эффективность работы системы "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" в плане систематического поддержания правильного соотношения по шкале "сохранение – изменение", обеспечивая тем самым устойчивость, гибкость и своевременность развития механизма деятельности компании.

Однако при всем совершенстве комплекса "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" в его деятельности возникают сбои. Даже при реализации стратегического партнерства консультанта с руководством компании и опоре консультанта на теоретические знания по менеджменту компания сталкивается с проблемами, ответственность за которые несет консультант.

Свидетельство о публикации №225091600929