Commentaires sur или Мои мемуары. 3

В прошлой главе я так подробно остановился на селе Тридубы не только потому, что там жила семья моего деда Алексея Авксентьича, его отец Авксентий Рыгорович (Григорьевич) и так далее, а ещё потому, что наша очень редкая даже на Украине фамилия Подрушняк (в украинском варианте – Підрушняк), очень похоже, что пошла именно оттуда.

Когда появились социальные сети, я попробовал разыскать своих однофамильцев. Нашел не так уж много, причём в обоих написаниях фамилии, как на Украине, так и в России. Зарубежных обладателей этой фамилии, кроме членов моей семьи, не нашёл. Из писем тех, с кем удалось связаться, пришел к однозначному выводу, что все так или иначе – выходцы из Тридуб, пусть даже в пятом колене. Существует даже бессарабская ветвь, которую ещё при царе (при каком, выяснить не удалось) сослали туда за некую провинность.

Уже не помню, на каком сайте, узнал, что наша фамилия происходит от слова «подручный», то есть помощник. Тогда же в Одноклассниках, первой соцсети на территории бывшего СССР, были две группы «Тридубы» и «Подрушняки всех стран – объединяйтесь». Не знаю, сохранились ли они сейчас.

Если в написании нашей фамилии на грузинском приходилось лишь в конце добавлять букву «И»; если на аглицком, с разной степенью правильности, но более или менее читаемых вариантов можно набрать с полсотни, то на греческом языке фонетически верно написать мою фамилию вообще невозможно!

В греческом нет буквы «д». Дельта – это не «д», она читается совершенно иначе. Единственный вариант писать «нт», что читается всё равно с призвуком «н», то есть, как «нд». Ещё нет буквы «ш», которую заменить можно только буквой «с». В результате получается непонятное – Понтрусниак. Это ещё полбеды! В загранпаспорт фамилия транскрибируется по греческим законам – так же. Но есть выход, в последнем паспорте написано: «Pontrousniak or Podroushnyack».

Эх, был бы я Ивановым или Петровым…

:-)

Я уже писал, что меня удивило, когда я впервые увидел бабушкину хату.

С тех пор прошло более полувека, и я думаю, надо бы её подробно описать, поскольку не думаю, что такие мазанки ещё сохранились. Люди строят более комфортные дома, а эти хаты требуют постоянного ухода, иначе они попросту саморазрушаются. Строили такую хату из лампача, так на украинском называется саман, то есть крупные кирпичи размером со шлакоблок, из необожжённой глины, обильно замешанной с соломой и высушенной под открытым небом.

Солома играет роль арматуры, укрепляя глиняный блок и, благодаря трубчатости, улучшает теплоизоляционные свойства самана.

Лето – самое сухое время года, тогда его и делают. Для этого насыпают круг из глины, напоминающий арену цирка, поливают водой, насыпают соломы и по ней по кругу водят несколько коней, удерживаемых за вожжи парнем в центре. Такое вымешивание длилось целый день, с перерывами на добавление соломы. Когда масса была готова, наступал день лепки. Тут собиралась большая рабочая компания родственников и соседей. Глиной набивались деревянные формы, затем они поднимались, а на земле оставалась пара свеженьких лампача, которым предстояла сушка. Думается, готовность глины для формовки и качество просушки лампачей, определял кто-то авторитетный, кому доверяло всё село – дело-то ответственное, тут нужен опыт!

Строили хату используя тот же глиняный раствор. Слышал, что использовали и известь, но известь дороже глины, так что на ней можно было сэкономить. Естественно, саманные стены очень гигроскопичны, особенно с середины осени и до середины весны, поэтому стены хат в обязательном порядке затирали той же смесью для лампачей, добавляя навоз, и белили известью – мазали, это процесс и дал название «мазанка». А делось это из нескольких соображений. Известь – во-первых, бактерицидное и антигрибковое средство, а во-вторых, обладая цементирующими качествами, образует некую скорлупу на стенах, изолирующую «нежную» сухую глину от сырости, не даёт стенам растрескиваться. В случае же, если известь не справилась со своей миссией, это место сразу становится видным на белой стене. Естественно, строения из такого материала не могли быть с абсолютно ровными стенами и чёткими углами, как это бывает из кирпича. Хотя уже тогда появлялись хаты с «композитными» стенами, где саман снаружи был облицован кирпичной кладкой в полкирпича – хорошая защита. В них тёплая саманная стена была неплохо снаружи защищена кирпичом – дёшево и сердито. А обычные мазанки по весне, как только устанавливалась погода, в обязательном порядке ремонтировались, затирались все повреждения и белились до следующей весны. Занимались этим преимущественно женщины.

Бабушкина же хата была из простого лампача, с земляными полами и соломенной крышей. Двери в селе не имели замков. Если хозяин куда-то уходил и дома никого не оставалось, он просто ставил у двери палку, мол меня дома нет, заходите позже. А сами двери закрывались на простую защёлку.

:-)

Не знаю, как других сёлах, а в Курлозах и Тридубах строили типовые по размерам и планировке хаты из двух комнат, небольшой прихожей и кладовки. Прихожая очень небольшая, метра полтора на полтора, с четырьмя дверями в каждой из её сторон. Слева, сразу у двери, на табуретке стояло ведро с водой. За водой ходили к одному из ближних колодцев. Тут же слева – дверь в жилую комнату. Прямо – в кладовую и справа – в гостевую комнату.

В жилой комнате находилась печь! Семья в таких хатах жила именно в комнате с печью. Дед, когда они поселились в своей хате (купили её уже готовой), сразу же переложил печь, уменьшив до возможных пределов, что дало несколько квадратных метров дополнительной площади, а для выпечки хлеба построили рядом с хатой небольшой домик, практически печку с крышей, там бабушка раз в неделю выпекала хлеб.

Но вернёмся в хату. В жилой комнате, помимо окон во двор, было ещё одно маленькое окошко в кладовку. Нет, это окошко делалось совсем не для наблюдения за содержимым кладовой. У него было иное назначение: на полочку перед этим окошком бабушка переносила керосиновую лампу, когда в тёмное время дня ей нужно было что-то взять в кладовке – так одна лампа давала свет и комнате, и кладовке.

Расположенная справа в прихожей гостевая комната не отапливалась вообще – печь-то была в жилой комнате со стороны кладовой. Пол в этой комнате, по сельской традиции, был усыпан сушеной тонкой травкой. Над стоявшей там большой кроватью с панцирной сеткой дед повесил большую, во всю стену, карту мира – в селе он слыл интеллигентом! В этой комнате было три окна во двор. В жилой, если я правильно помню, – два, а в кладовке, кроме окошка в жилую комнату, было ещё одно небольшое окошко для освещения, выходившее на заднюю сторону хаты.

Думаю, это достаточно полное описание дома, где мы прожили чуть ли не полгода.

:-)

Наверное, ещё нужно рассказать, чем мы там питались, учитывая, что продукты в магазине купить было нельзя. Пара магазинов в селе были, но в центре, а бабушка жила на самой крайней, восточной улице. Каждый день в центр не походишь, да и нужды в этом не было. Покупали в магазине только сахар и ещё что-то, из того, что на огороде не растёт. Тогда село ещё жило своим хозяйством.

У бабушки в погребе, устроенном как раз напротив входа в хату, был запас овощей: картошки, буряка, моркови, капустки – так что супчики варить было из чего. А у деда была такая «скамеечка», с одного края которой было укреплено нечто похожее на консервную банку с ручкой от мясорубки, туда насыпали кукурузу. Сядешь на скамеечку верхом и крутишь ручку, а снизу сыпется кукурузная крупа.

Такая была мельница! Ух, и наелись мы тогда мамалыги! В селе её обычно сверху поливали растопленным смальцем со шкварками, мама такое мне не разрешала из-за колита, гастрита и прочих болячек. Она мне сдабривала мамалыгу чем-то другим, но чем… и спросить уже не у кого, а я забыл.

Самым частым десертом у нас был кисель из сухофруктов. Представили? А вот и не такой! В него клали столько крахмала, что разлитый по тарелкам он застывал, как холодец, и мы его не пили, а ели ложками!

А у нас, пацанов, был ещё один деликатес: забежишь домой на минутку, схватишь кусок хлеба, окунёшь в ведро с водой, а сверху сахаром посыпешь… Никакие пирожные и рядом не лежали. А сколько меня ругали взрослые, чтоб я не мочил хлеб в ведре из которого пьют все!

Уже в Тбилиси мы попробовали сварить такой кисель… Не пошёл вообще!

О деревенском пирожном и говорить нечего – и хлеб не тот, и сахар не такой вкусный…

:-)

Наверное, пора рассказать, чем я занимался целыми днями, но это уже в следующей главе.

*Фотографии:

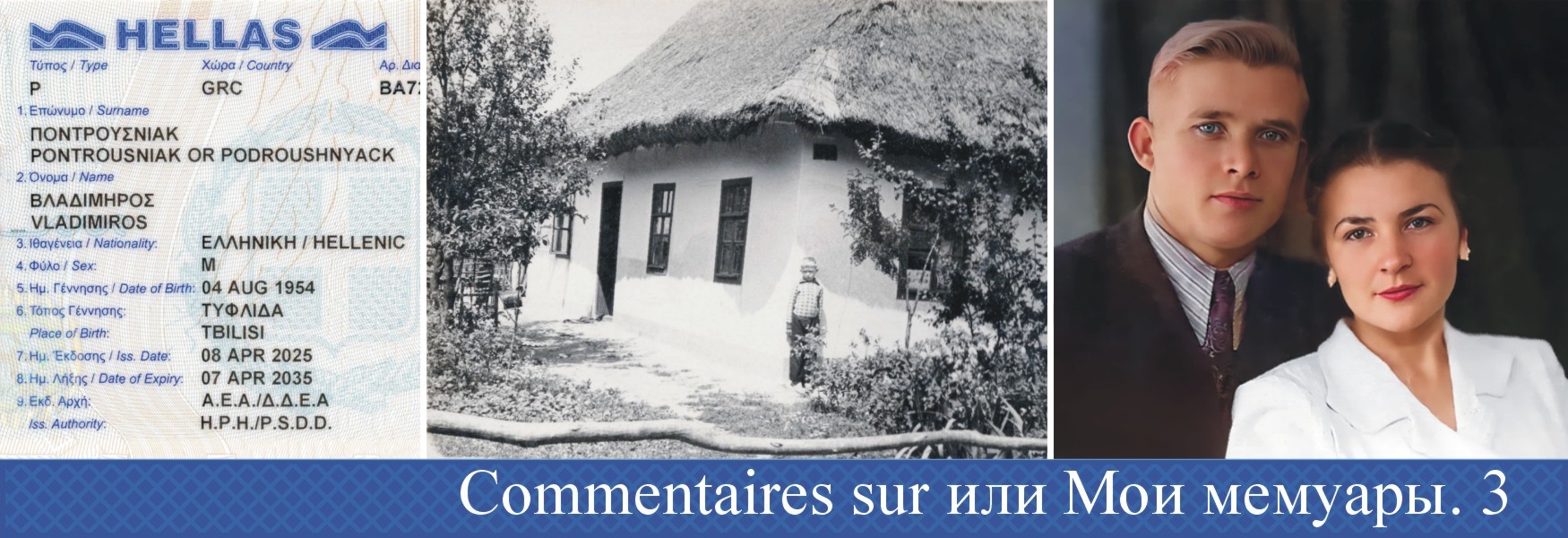

Фрагмент страницы моего загранпаспорта.

Хата бабушки с дедушкой и я на её фоне.

Мои родители.

Продолжение: http://proza.ru/2025/09/27/2011

Свидетельство о публикации №225091801988

Но это я просто вспомнила, как мечтала стать архитектором (и не стала :) ).

Очень красивые и фотогеничные родители.

Шеина Ирина 11.10.2025 22:45 • Заявить о нарушении

Сорри, задело за живое. Этому я ещё посвящу не одну главу.

Спасибо за отзыв!

Владимир.

Designer 12.10.2025 01:01 Заявить о нарушении