Согласие

Образовано при помощи приставки и со- от слова «гласъ» (устаревшая форма слова «голос»): согласие ; глас. Таким образом, в буквальном смысле согласие – "совместные голоса".

За ментальным состоянием согласия, как правило, стоят положительные чувства: радость, одобрение, сострадание, но это не всегда. Возможно согласие по причине страха, вины и даже злости. В романе Толстого "Война и мир" слово встречается достаточно часто, 27 раз; рассмотрим его употребление на некоторых из примеров.

Согласие отца на женитьбу князя Андрея

Максимум упоминаний слова – 6 раз – относится к согласию отца на намерение жениться князя Андрея на Наташе Ростовой. Однако несмотря на согласие, отец категорически против, он ставит условие отдалить свадьбу на год. При этом, казалось бы, Андрей взрослый (31 год), финансово самостоятельный (у него есть имение Богучарово), опытен (был женат), но ему зачем-то непременно нужно, чтобы его отец дал положительный ответ:

"Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIII).

Он уехал на три недели, не предупредив будущую невесту, озабоченный своими чувствами и совершенно равнодушный к ее эмоциональной реакции:

"Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать, и, как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя это тщеславное горе усиливало ее несчастие" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIII).

Наташа решила, что Андрей ее бросил:

"Так, поездил, и перестал, и перестал.." (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIII).

Вернувшись, князь Андрей также не сразу пошел к Наташе, а сначала встретился с ее матерью, чтобы получить согласие на брак:

"– Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие… даете ли вы мне его? – сказал князь Андрей" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIII).

Князь Андрей озвучивает условие, который поставил отец, – ждать до свадьбы год.

"– Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это-то я хотел сообщить вам, – сказал князь Андрей" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIII).

Старый князь втайне надеется, что за год эти отношения разрушатся. Андрей сам это знает, знает и княжна Марья, которой он даже не сказал о предложении:

"Он не сказал ей этого потому, что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие и, не достигнув бы цели, раздражила бы отца и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХIV).

Андрею и самому приходит в голову обойтись без отцовского благословения:

"То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что-то странное, чуждое, от него не зависящее, на то чувство, которое владело им" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХII).

На эту возможность намекает (хотя это и не так) и графиня Ростова, когда сама оказалась в подобной роли, как и старый князь Болконский – не дает согласия на женитьбу сына на Соне:

"Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интриганку своею дочерью (Т. II. Ч. 4. Гл. ХIII).

Да, все это так: у Андрея есть и возможность, и право, но все же он ведет себя как зависимый от отца папенькин сынок, и когда Наташа не выдерживает года разлуки, он обозлен, обижен, и только через переживание околосмертного опыта приходит к признанию своей вины:

"Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать...»" (Т. III. Ч. 3. Гл. ХХХII).

Что касается согласия, то в притворном согласии старого князя мы видим хитрость старого человека, знающего жизнь. За этим псевдосогласием стоит ревность, ненависть, озлобление, презрение, страх.

Согласие Багратиона на подвиг

Князь Андрей, поступивший под начало Багратиона, наблюдает за ним во время боя, чтобы узнать его чувства:

«Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» (Т. I. Ч. 2. Гл. ХVII).

Но тот кажется спокойным и неторопливым, несмотря на разгар сражения, не отдает приказаний, а только кивает в знак согласия:

"Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея и сказал «хорошо» с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел" (Т. I. Ч. 2. Гл. ХVII).

Стиль командования Багратиона был таков, что он не отдавал приказаний, а лишь кивал, когда люди исполняли свою работу как положено и докладывали ему о ходе сражения:

"Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения" (Т. I. Ч. 2. Гл. ХVII).

Несмотря на все это, в удивлению князя Андрея, само спокойное, согласное присутствие Багратиона и его такт делали чрезвычайно много:

"Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростию" (Т. I. Ч. 2. Гл. ХVII).

Это эпизод романа, посвященной Шенграбенскому сражению, когда Кутузов велел Багратиону сдерживать 4-тясячным отрядом (в реальности 7-тысячным) 20-тысячную французскую армию, чтобы дать возможность подойти отставшим тылам русской армии. Посылая своего любимца на почти верную смерть, Кутузов сказал адъютанту князю Андрею:

"Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить" (Т. I. Ч. 2. Гл. ХIII).

Перед лицом смертельной опасности Багратион заранее согласен на самопожертвование и смерть ради великой цели – победы России над Наполеоном. Это внутреннее согласие командующего в данном фрагменте – самый настоящий подвиг. Однако мы помним, что благодаря счастливой случайности – перемирию по ошибке французов – отряд понес минимальные потери.

Какое же чувство стоит за согласием Багратиона? Такие чувства относятся к высшим духовным человеческим проявлениям – радость служения Богу.

Согласие княжны Марьи с самой собой

А в следующем примере мы наблюдаем состояние согласия человека с самим собой. Речь идет о Мари Болконской, влюбившейся в Николая Ростова, но сумевшей заглушить в себе искушение:

"В глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды" (Т. IV. Ч. 1. Гл. VI).

Почему это так важно для Мари? Потому что есть более актуальные вещи: траур по отцу, переезд из зоны оккупации в тыл, воспитание племянника, наконец, неизвестная на тот момент судьба брата – единственного оставшегося у нее близкого человека. Между любовью к ближним, любовью к Богу – и личным счастьем Мари всегда выбирает не себя, а Бога и других людей, и только тогда она согласна с собой. На уровне чувств она испытывает радость служения ближнему.

Однако зыбкий баланс согласия с собой нарушается, едва Ростов снова напоминает о себе:

"Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды" (Т. IV. Ч. 1. Гл. VI).

Как видим, за согласие Мари на отказ от личного счастья лежит множество чувств: "желания, сомнения, упреки и надежды". Мы помним, что этим двоим – Мари и Николаю – в конце концов удается построить счастливые отношения.

Согласие Пьера с самим собой

Еще один персонаж, много думающий и тонко чувствующий Пьер Безухов, в поисках внутреннего согласия с собой чего только ни перепробовал:

"Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении – он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки обманули его" (Т. IV. Ч. 2. Гл. ХХII).

Однако путь мысли не заменяет практического опыта, и Пьер получает желаемое, только попав в плен к французам. Там, находясь в условиях физической несвободы и угрозы сморти, он испытывает совершенную внутреннюю свободу, на которую не может посягать ни один человек:

"И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве" (Т. IV. Ч. 2. Гл. ХХII).

Пьер меняется в основных чертах личности. Вместо раздражения на людей с отличающимся от его мировоззрением Пьер теперь признает законную возможность каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему и невозможность словами разубедить человека:

"Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его" (Т. IV. Ч. 4. Гл. ХХIII).

В таком состоянии Пьер встречается с Наташей и обнаруживает, что любил и продолжает ее любить. Эта любовь наполняет Пьера глубочайшим смыслом – он понимает, что жизнь есть любовь, и он от всей души желает как-нибудь объяснить людям, что все остальное, чем они заняты, вздор и пустяки, не стоящие внимания:

"Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками" (Т. IV. Ч. 4. Гл. ХIХ).

Таким образом, за согласием Пьера стоят такие чувства как радость, счастье, уважение.

Психотерапевтическая работа с согласием

Казалось бы, может ли прийти на прием к психологу человек в состоянии согласия? Да, и очень часто. (Например клиент может иметь запрос, подобный проблеме князя Андрея – отец дает согласие на женитьбу, но с условием отдалить свадьбу на год). Соглашаясь с другими, мы зачастую предаем сами себя (и наоборот), и эта неконгруэнтность может угнетать человека. Для работы с подобным состоянием нам следует прояснить чувства, стоящие за согласием, а затем отыскать стимул, вызвавший эти чувства. Далее обычная работа – в стадии эксперимента ищем другие возможности договориться на основе взаимоуважения.

Возьмем в качестве примера текст самого же Льва Толстого. Так, в случае Андрея Болконского главная проблема заключается в эмоциональной закрытости как его самого, так и его отца. Если бы Андрей рискнул открыть отцу свое сердце и поговорить о своей любви искренне, то последний мог бы его понять, принять и изменить решение. Вот пример такого разговора (Андрей это делает с другом Пьером):

"Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. [...] Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить. [...] Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она, и там все счастье, надежда, свет; другая половина – все, где ее нет, там все уныние и темнота" (Т. II. Ч. 3. Гл. ХХII).

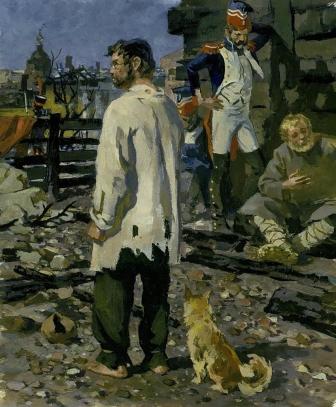

«Пьер в плену». Иллюстрация А. В. Николаева к роману Л.Н. Толстого «Война и мир».

Свидетельство о публикации №225092000418