2 22 июня 2025

Война решалась в каждом окопе, на каждом метре линии фронта. Такой взгляд у меня от деда. И даже не благодаря его редким, не многословным, но очень точным в деталях рассказам.

Скорее от его жизненного пути. От его отношения к своему вкладу

в общее дело победы. Он считал его очень незначительным.

Мог даже весьма саркастично пошутить о своей потерянной ноге.

Да так, что я даже не решаюсь процитировать вам его основное высказывание. Вообще, о себе почти ничего.

Всё больше о погибших. После смерти прабабушки в 1954-ом,

старшей в семье осталась моя бабуся Дуся, а дед уже с войны среди своих был старшим. Вот на Пасху у них все и собирались.

Вторым по возрасту мужчиной уже во второй половине пятидесятых был мой тридцатилетний отец.

Он, кстати, подростком, вместе со сводным братом, ровесником, дважды бежал на фронт. Были они тогда в эвакуации в Горьком (Нижнем Новгороде). Отчим отца был крупным военным чиновником.

Они - таки успели призваться на курсы шоферов. Остались и военный билет, и водительские права с почти детской фотографией.

Но война закончилась.

Запомнилась ранняя апрельская Пасха, 1961-го. Девятого апреля.

Год, апрель уж очень памятные. Полёт Гагарина.

Но и наши события. Впервые в новой квартире, на Птичке.

И другие семейные пертурбации всякие…

Отец всегда тамада. Мама в командировке была. Мужики все выпили очень прилично. Кроме деда, конечно. Стали настойчиво деда расспрашивать. Кроме папы ни один из зятьёв тестей своих не видел.

Их за столом сразу трое было.

И дед рассказал, как в начале сорок второго встретил вдруг сразу

и брата, того, что в санитарах, и шурина (правда, мягкое, приятное слово), и свояка, ещё одного. Ещё и несколько соседей.

В один день же пришли в Пролетарский военкомат.

Так и служили вместе.

- Все живы были. Их часть после очень короткого перерыва возвращали

в район Ржева. Я ж тогда в Москву ехал и им (он кивнул на матерей – вдов) всё передал.

И ещё буквально по несколько слов о каждом.

Всего по несколько, но очень весомых. Без надрыва, но чувствовалась его скорбь. Не обошлось, понятно, без женских слёз.

А я, одиннадцатилетний, запомнил – Ржев!

Да, я хорошо помню то время, когда только начинали говорить

о Брестской крепости. И цитаты Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» ещё не было. А уж главной, «программной» в нашем отношении к той страшной войне она стала гораздо позже.

Ржев?! О нём даже в мемуарах маршалов маловато.

В одной книге (не поверите) и вовсе только даты.

А ведь Твардовский ещё в 1946 написал: «Я убит подо Ржевом…»

Помню, в школе, в шестьдесят пятом друг мой, Грачик, парень, много знающий и хорошо соображающий, выбрал было стихотворение для чтения на конкурсе, но сразу отказался. Огромное! Страшное!

- Слав, что это он (Твардовский) расписался так. И вообще, почему именно Ржев? У него (Твардовского) что-то личное? Наверное, кто-то близкий там погиб?

Сейчас, я бы ему напомнил, что его отец, десантник, воевал как раз в тех краях. И что у дяди Володи, как и у деда моего, почти совсем нет однополчан. Что мои два родственника лежат там в одной братской могиле. (Один них долго числился «без вести пропавшим».)

Что в очень правильном месте есть у нас теперь величественный мемориал. Ехали мои дети недавно на Селигер.

Я пишу им:

- Не поленитесь, ничего, что не по дороге.

А они мне в ответ сразу фотографии. Они у меня понимающие.

Без напоминания.

Я и почему стихотворение получилось таким длинным, очень старательно сейчас объяснял бы.

Но тогда просто сказал Андрею:

- Там много, кто погиб.

Больше мы к этой теме никогда не возвращались.

Да, я ещё не готов был формулировать, но отношение и ощущения, привитые дедом, уже присутствовали. Как неотъемлемый элемент самоидентификации. Ни какой-то абстрактный патриотизм,

а отчётливое осознание того, что для меня значат общность людей вокруг, мои близкие, мой город. При этом я вовсе не ощущал

какого-то ущемления своей индивидуальности.

Но хватит о себе, дорогом.

Ржев с его не очень далёкими окрестностями можно даже считать эпицентром нашей войны. Три года, не только наша, тоже ведь длительная наступательная операция. Скорее всего, именно здесь самое большое количество военных могил в истории.

Иногда, по аналогии с Верденом, пишут – Ржевская мясорубка.

Очень мне это слово не нравится.

Да, колоссальные, трудно исчислимые наши потери.

Но я уже писал: на каждом метре, в каждом окопе – а ими-то изрыта

огромная территория. Наша территория!

Создать полную энциклопедию Великой Отечественной очень сложно.

Совсем уж ничего не упустить, наверное, невозможно.

Но стараться надо! Продолжать искать, восстанавливать, обозначать места и имена. И правильно, что много чего делается и пишется по теме.

И знаете, у нас ведь огромное преимущество перед теми, кто пытается переиначить и извратить историю.

В каждой семьи, точно, в каждой, кроме знаний, полученных на разных уровнях образования, есть ещё и внутрисемейная история.

Тут уж никак не зачеркнёшь тот самый «каждый метр».

Они ведь все и на карте присутствуют. На нашей карте.

Их наши деды, они там, по сию пору охраняют.

И всегда будут. А понадобиться усиление караула?!

Так, сколько там у нас на линии добровольцев?

В СССР, в начале девяностых было семьдесят два миллиона семей.

72000000 дополнений к любым учебникам, справочникам и монографиям. Многие, конечно, теперь за границей. За рубежами.

И те, которые ещё и за границами совести, врут, понятно почему, нещадно. Не понимают, что себя самих коверкают.

Ведь память почти синоним личности.

Но таких ничтожное меньшинство.

А большинство, где бы они сейчас не обретались, и помнят, и говорят,

и пишут. Я это точно знаю - полно респондентов и за ближними, и за дальними рубежами. К тому же, не все, но очень многие ещё и расширяют свои знания. Хотят до деталей, досконально знать, что, где и как произошло, с их давно и далеко ушедшими близкими.

И благодарность, и чувство связности, и гордость.

Вот Грачик мой со мной, лучшим другом, ничего больше не обсуждал,

но я от папы его, дяди Володи, знаю, что они даже в Вязьму ездили.

Ох, и рассказ у меня о нём, о них есть. Рассказище!

А здесь одна только забавная деталь.

Скажите, неуместное, как выше в тексте «спокойствие», слово при такой тематике. А вот и верное, и о радости.

Недавно уже нашёл. В документе о нём последние строки, как и положено, дата смерти в сорок третьем и место захоронение в Киевской области. А несколькими строчками выше, за двоеточием о наградах, медали за взятие Кенигсберга и победу над Германией.

Про 6-ю армию. Понимаете, конечно, что тщательно выискивал.

Геройская. И в Сталинграде была, и на Курской дуге, а вот границу тогдашнего СССР не переходила. И Кенигсберг не брала.

Ту последнюю сотню (даже меньше) километров до Риги, уже без деда, ещё девять месяцев вырывала, а Он (враг) цеплялся изо всех сил.

И даже после 9 мая 1945-го не все части противника прекратили сопротивление. Не думаю, что там было проще, чем в Берлине.

А написано на порядок меньше.

Ну, вот опять моя, может быть, не совсем дурная, но порой раздражающая даже меня самого привычка - не дописывать, намекать, аннотировать. Прям какой-то литературный и одновременно маркетинговый приём получается. И ведь оправдания всегда находятся. Вот и сейчас! Хотелось всё одним днём закончить.

Дату в заглавие вынес. Не получилось.

Непросто так ведь число-то наверху разместил.

О сегодняшнем, нынешнем, спасённом, дарованном нам, потомкам, народу младшему великим, героическим старшим нашим народом.

В какой день и о каком дне!

А про деда просто потому, что не забываю, почитаю и люблю.

Детали, мелочи всякие, в абсолютном большинстве своём добрые, весёлые просятся в текст. Ведь дед-то со мною был всю свою послевоенную мирную жизнь. Именно мирную.

Дорогой мой, мирный совсем человек.

Да только не просто, совсем не просто. Тема держит.

И я за неё крепко держусь. Иначе нельзя.

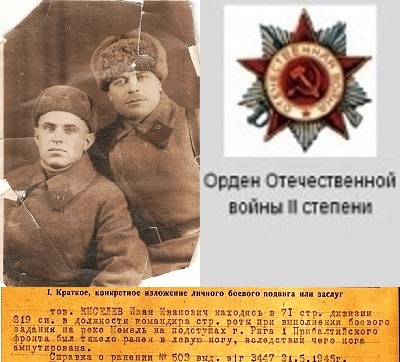

Вслед за Иваном Ивановичем Киселёвым, рядовым – старшим лейтенантом, всеми его военными дорогами, вы, конечно, уже поняли,

я по всем сводкам, по всем картам уже не единожды прошёл.

А вот, когда в школе к Дням Победы, к годовщинам сочинение задавали

принято было у нас в семье о последнем его бое писать.

И я, и дочь, и внук. И всегда на «отлично»! Думаю, что, прежде всего деду учителя эти «пятёрки» ставили. Вот и за них ему спасибо!

Помню, в тот единственный раз, на Воронцовской, значит,

до шестидесятого… А вот уверенно уточняется: у родителей разлад был, мы недели две там жили, жена от дядьки ушла, кроватка сестрёнки исчезла, места больше стало, но спали всё равно на полу…

Однополчанин тот на несколько дней с Целины приехал,

но вообще-то местный (Пролетарский военкомат), ночевал не у нас, имени не помню. Но вот знаю, что музыкант. Почему?

Отец явился, с лучшим другом для усиления, нас забирать.

Доводы весомые: в школу мне скоро, да и дед Большой (другой,

я его так называл) дом на даче построил. Пора туда.

Вообще-то участки дедам одновременно дали, кампанию такую Никита Сергеевич с компанией проводил, но Большой был побогаче Маленького и отстроился раньше.

А тут вдруг и Витька с женой, уже без коляски. Сестрёнка моя любимая, Маринка (как и жена), сразу ко мне, новой куклой хвастаться.

Они, оказывается, тоже успешные мирные переговоры провели.

Ну, ясно – июнь 1957-го.

Полным-полно приятных тем для обсуждения.

Да, ведь и отец недавно с Целины - выездным секретарём комсомольским в Кустанае был.

Но говорили о войне. Дед выпивал наравне со всеми.

Кстати, и здесь полно намёков – экивоков, совсем даже не хитрых отсылок. Память настаивает – мир ведь, мирная жизнь!

И всё-таки о том самом, их последнем бое.

Слушали рассказ редкого гостя. И мы, дети не мешали.

Чуть было про соседей не забыл, они тоже здесь всей семьёй.

«Ванюша, его так батальонный называл, мы-то, понятно, Товарищ командир, это я сейчас такой смелый, ещё со вчерашнего присмотрел

местечко на берегу. Там такой мыс небольшой, несколько валунов,

так что можно переступить с плотика, ног не промочив.

Что б потом не натереть. И выше густые кусты, не сразу заметят.

Переправлялись – не били. Не проспали, конечно, видели – не очень

там удобно, хотели вчерашнее повторить. Да и всего-то минут пять.

Речка-то не Днепр, не Неман, не Двина (Западная, Даугава).

Выскочили, командир первым, и сразу вперёд. Быстро, но не бегом.

Берег, кочки, бугорки и, вообще, подъёмчик. Тут полетело.

А он идёт. И «Ура» не кричит. И не стреляет, для ТТ далековато.

И только рукой всё показывает, как дирижирует – вперёд, вперёд.

Рота у нас уже опытная была. Многие, как я, с самого переукомплектования. Вместе с командиром пришли.

И вчерашняя взбучка даром не прошла. Да, и стыдно было не идти.

Вдруг меня по всей спине и ниже как наждаком и кипятком одновременно. Будто я спиной к врагу повернулся. Но это для тех только, кто не понимает, что как взрывается. И тут и командир падает. Странно как-то закрутило его. Я к нему…

А дальше Сашка нас попеременно за шиворот к берегу и в лодку.

Он покрупнее нас был и жилистый. Только как его хватило не понятно.

Ему же самому аж в нутро залетело. Так он ещё сообразил чуть ниже по течению спуститься. Там помогли. А в медсанбат мы ввалились втроём под ручки, как загулявшая компания. Тут нас сразу и разделили.

Я самый лёгкий оказался».

А дед прерывает, комментирует. Только сейчас понял – свидетельство очевидца, сторонний рассказ у меня ж только один.

Дед всегда (очень ведь нечасто) был лаконичен и точен. Как бы на вопросы отвечал. Эмоции прятал.

А у друга всё ярко раскрашено.

Я, конечно, не дословно передаю. Маленький был. Не всё понимал.

Но, знаете, в некоторых случаях, детская память полезнее взрослой

аналитической. Я сейчас как кино прокручиваю…

Тут дед, в своей манере. Пафос гасит.

«Мы там (в медсанбате) самыми первыми были. Ребята всё сделали уже без нас. Я и узнал-то, что закрепились не сразу, только в Москве.

Когда подвозить выживших стали».

«Да, получилось так, что фриц окопы не для себя, для нас копал. Только чуть подправить».

Это уже не дед. А вот нужны всё-таки образность и метафоричность.

Без них мальчишка вряд ли что-нибудь запомнил.

И продолжает.

«Я хоть и самый лёгкий из трёх, но кожу и задницу (прямо так) пришлось, чуть ли не до нового года наращивать. И не комиссовали меня, но на фронт не отправили, послали что-то копать совсем близко

от дома на Таганской площади. Тут я и услышал, что Иван ещё лечится.

Сразу не получилось, но на сорокалетие твоё (деду) вошли в положение,

уважили, скорее тебя, чем меня, я ж всем рассказывал. Среда была,

к вечеру, чтоб твои дома оказались, отпустили. Дуся с Раечкой наверняка помнят, как я пришёл. Не сюда, а в ту первую комнату,

в третьем подъезде. А ты в Алма-Ате, на яблоках. Подарки на стол,

я ж готовился. Вдруг звонок, думали Витька с работы.

Нет – почтальонша. Конверт из мирных времён с обратным харьковским адресом, а в нём фотография.

Сашка в лейтенантских погонах.

За полгода успел и вылечится, и курсы закончить. Жилистый.

Вы, оказывается, переписывались. И товарищ командир для него уже Ванюша и братишка. А я сам виноват, не шевелился. Фото решили тебе не отсылать. Ты уже должен был вернуться вскоре. Кто ж знал, что снова в госпиталь. Ну, хоть в Москве. А я как раз уехал. С того момента, правда, переписку как-то наладили. А встретились, помнишь, только в Харькове, на похоронах. Потом вместе сюда уже, на пятый. Этот (он притянул меня к себе) ещё не ходил. (Значит, 1950-й).

Всё за медали меня дёргал. Балкон большой. Курили… С тобой (соседу).

Иван-то, уже бросил. А тебя, Виктор, я опять не увидел.

Ты в армии, в Германии был. А мы с отцом туда не дошли.

А познакомились мы потом уже, не у вас. Как же так вышло, что ты невесту нашёл в моём дворе, на Остаповском».

Дядька кладёт на кровать уснувшую Маринку. Наливает.

Тётя Элла забирает у него стакан. Он не сопротивляется.

Условие перемирия. Да, я тогда уже понимал, что и как.

Я уже признался вам, что собирался закончить текст одним днём.

С простой идеей: вот оно начинается, моё во всём благополучное, комфортное воскресенье. С прекрасного вида на любимый город.

С манящего аромата кофе, который я, конечно, не премину закрепить

вкусом. На столе, за спиной уже кипит чайник. С забавных стишков, которые можно и не дописывать. Со светлых и добрых, несмотря

на День Скорби, да нет, благодаря ему (да-да, Дню Скорби), воспоминаний. Вскоре и Маринка, жена придёт из довольно далёкой

от кухни спальни. Она по-прежнему, несмотря на долгую уже жизнь, энергичная и красивая. И это не дежурный комплимент, не подмена действительного желаемым, не аберрация зрения и сознания, неизбежно присущие характеристики любви. Бессмысленно скрывать свой возраст.

Посмотрите фотки! А дети, внуки… Кто-то вдруг появится без предупреждения, а кто-то, наоборот, пропадёт дня на три.

Не всё, не всегда безоблачно. Вот и погода сегодня не задалась.

И Миру, понятно, пора бы задуматься. Припомнить те самые уроки.

Но ведь есть уверенность, что всё решаемо. И вовне и внутри.

Знаю, многие сейчас возмутятся. Что-то ты, старый, раздухарился!

Как это так, Благодарить День Скорби?

А вот как! В то, очень похожее, непогожее воскресенье, восемьдесят четыре года назад мой дед, моя пятнадцатилетняя мама, моя будущая таганская и сухаревская родня, весь мой великий город, который я довольно скоро полюблю и изучу, вся моя огромная страна, весь мой, такой разный и такой единый народ (да, весь-весь, поскольку всяческого рода шушара и шваль в понятие «мой» не входит)

осознали, что нормальная жизнь их, их судьбы откладываются на неопределённый срок, а для очень многих вообще отменяются.

Поняли, но не приняли с покорностью и обречённостью,

а вовсе даже наоборот – приняли бой. Страшный, долгий…

И победили!

11.10.2025. День Народного ополчения.

Окончание следует. 3 22 июня 2025.

11.10.1941 года Пик боёв советских частей, окружённых в районе Вязьмы.

11.10.1942. Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока.

11.10.1943. Битва за Днепр.

11.10.1944. Мемельская операция.

Свидетельство о публикации №225101101567