Ангел Таша. Глава 55. Грани любви

СЕМЬЯ. ЛЮБОВЬ. СЧАСТЬЕ.

«ОДНОЙ ЛЮБВИ МУЗЫКА УСТУПАЕТ,

НО И ЛЮБОВЬ – МЕЛОДИЯ».

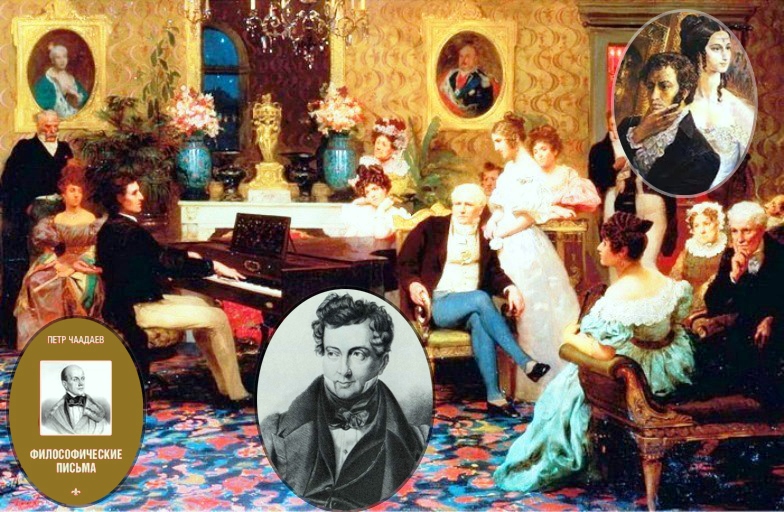

ЭПИКУРЕЕЦ МИХАИЛ ВИЕЛЬГОРСКИЙ

ЖИВОТВОРЯЩАЯ СВЯТЫНЯ ОТЕЧЕСТВА. ПИСЬМО П.Я. ЧААДАЕВУ

Документально-художественное повествование о Наталье Николаевне и Александре Сергеевиче,

их друзьях и недругах.

Попытка субъективно-объективного исследования.

«Вступление» на http://proza.ru/2024/06/15/601

***

«Есть любовь, что вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу.

А есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь согревает семью».

Рабиндранат Тагор

***

«Союз двух любящих сердец – величайшее счастье на земле».

Н.Н. Пушкина /Ланская/

***

Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень — Орфей.

…

Он звуки льёт — они кипят,

Они текут, они горят,

Как поцелуи молодые…

А.С. Пушкин. «Путешествия Онегина»

***

«Надо сознаться, что наша общественная жизнь весьма печальна.

Это отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде,

это циничное презрение к мысли и достоинству человека действительно ужасны…»

А.С. Пушкин – П.Я. Чаадаеву. 1836

***

Последний год жизни Пушкина… Если припомнить все события года… – не слишком ли много для одного человека?!

Смерть матери. Многострадальный «Современник». Жестокая битва с цензурой. Нервные срывы и дуэльные перипетии. Семейные даты: умненькой Маше четыре, упрямому Сашке – три, послушному Грише - годик. Через три дня после рождения ещё одной маленькой крикуньи и самому 37 стукнуло. Нет, не отмечали. Не догадывались, что это его последний день рождения…

Наталье Николаевне в августе двадцать четыре. Праздновали семейно. Виноторговец Рауль записал: «Пушкиным куплено три бутылки шампанского «Креман» и «Лафит» на сумму 32 рубля. В долг».

Таша ещё больше похорошела, на зависть сестрицам и всем красавицам императорского двора. Ещё назойливее преследовали её циничные взгляды фешенеблей, наглость кавалергарда, злобная ненависть мадам Нессельроде с её свитой прихлебателей-подпевал, опутывала липкая паутина злословия...

Единственные светлые лучи в этой сгущающейся тьме – любовь, семья, дети…

Ибо «богу подобен добро творящий, счастлив творящий любовь».

***

За тонкой оконной шторой едва проклёвывается тусклый рассвет. Таша вздрагивает, показалось сквозь сон: окликнул кто-то… Прижав одеяло к подбородку, замирает: молчание… Смутные призраки тающих сновидений клубятся под потолком. Перекрестилась, зажмурив глаза.

Томительно тревожно ожидание. Александр опять до утра в кабинете работает… Там, наверное, и прикорнул на диване…

Как же дорог ей Богом данный супруг! Грустно в последние месяцы видеть нахмуренное от забот лицо, слышать в голосе уныние. Похудел, нервно вздрагивает от резких звуков… Недавно, прислонив ладони к изразцовой печи, воскликнул: «Всё как-то везде холодно и не могу согреться, всё словно бьёт лихорадка…».

Не слышен прежний заливистый смех, давно уж нет искрящихся шуток…

Сон бежит прочь, взволнованно бьётся сердце, и перед глазами Наташи – события, события…

Как тяжелы были последние роды: малышка, красоту оставив, отобрала силы и здоровье!.. Только через два месяца, в августе, смогла Таша появиться в свете.

В сентябре съехали с островов, обжились в новых стенах. Старшие сёстры вздыхали: гостиная мала. Младшая сетовала: детская рядом с кабинетом. Ох, будут детки шуметь, мешать родителю…

Задумалась, прикусив губу. Октябрь к концу подходит. А столько он хлопот доставил!.. Празднично начинался – ликованием бабьего лета и Покрова Пресвятой Богородицы. С утра с сёстрами были в церкви. Торжественно, благостно плывут голоса под сводами: «Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся…»

Вспомнила Москву и Полотняный Завод. Все девицы любят этот праздник, просят Богородицу:

– Покрой мою голову жемчужным кокошником!

– И золотым подзатыльником, – добавлял дединька, усмехаясь в усы.

Верили: если раньше других поставишь свечу Богородице – первой замуж выйдешь. Радовались снегу, белому, как фата невесты. Дома накрывали праздничный стол, пекли покровские блины. Первый – душам предков, на подоконник…

Взволнованная воспоминаниями Таша смиренно склоняется перед киотом:

««Царица моя преблагая, надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Помоги мне, направь меня, не имею другой помощи, кроме Тебя, ни другой защитницы, ни доброй утешительницы, только Тебя, о Богомaтерь, чтобы Ты сохранила мужа моего, детей малых, меня грешную. И девицам сёстрам дала исполнения их желаний…»

Колеблется жёлтое пламя лампадки. Наташа встаёт с колен. Сильные, крепкие ладони, помогая подняться, обхватывают её плечи, прижимая к тёплой груди.

Счастливое чувство растворяет последние крупицы тревоги. Ах, милый, как же с тобой надёжно, как за каменной стеной!

Кольцо тёплых рук на шее – сладкие объятия. Нежные пальцы перебирают поредевшие кудри, разглаживают морщины на лбу и бакенбарды, губы сливаются в поцелуе. Александр, подхватив жену на руки, кружит по комнате, шепчет на ушко, как заклинание:

Боян бо вещий, еще кому хотяше песнь творити,

то растекашется мыслию по древу,

серым волком по земли,

шизым орлом под облакы…

– Ангел мой, какое чудо – эта древняя поэма! Ни Жуковский, ни Вельтман, ни другие не смогли передать жизнь, полную кипучего брожения. А я – смогу! Мечтаю об этом!

– Конечно, сможешь! – радостно соглашается ангел. – Помню, как переписывала для тебя эти строки, удивлялась.

– О, там ещё много невразумительных, тёмных мест.

Александр опускает жену, укутывает шалью плечи.

– Я написал статью для журнала…

На цыпочках идут по коридору, задержавшись на мгновение у двери в детскую. Тишина…

В кабинете догорает свеча в большом шандале. На столе в беспорядке бумаги, оглодки гусиных перьев, листы, заполненные знакомым летящим почерком…

Наташа видит блеск в глазах любимого, рада его прежней пылкой увлечённости. Как нужно ему понимание, нужны слушатели – так пусть она будет первой, самой благорасположенной и добросердечной!

Прижимаясь к мужу, слушает его пояснения:

– Я здесь полагаю описку или поправку, впрочем незначительную: «растекашется мыслию по древу» —видно, пропущено слово славіем, соловьём, и оно как раз довершает уподобление… Ах, душа моя, здесь что ни слово – то жемчужный образ!

Добродушно глаза прищуривает:

– Чаю, не всё разумела, когда списывала…

– Но очень старалась! – Таша склоняет голову на мужнино плечо, и оба смеются. Тёплое, нежное, чистое чувство не передать никакими словами…

Среди бумаг – письмо Вельтмана, и Таша с гордостью читает:

– «Александр Сергеевич, пети было бы тебе, Велесову внуку, соловию сего времени, песнь Игореви, а не мне…».

– Представляешь, есть ещё те, что сомневаются в подлинности… Но дух древности не подделать! Кто из наших писателей мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт. Прочие все не имели столь поэзии, сколь в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства…

– И Жуковский?

– Даже Василий Андреич!

В коридоре шаркающие шаги. Наташа, смущённо взглянув на ночной убор свой, выскальзывает из объятий, исчезая за дверью…

***

Маленькое примечание.

Внимательные, умные читатели (спасибо им!) всегда обращают внимание на детали. Поэтому дополняю.

"Растекашется мыслию по древу"... Эта фраза - одно из самых спорных мест в поэме. Действительно, звучит странно. Как её только не трактовали! Скорее всего, здесь ошибка переписчиков. И Пушкин тоже обратил на это внимание, пытался исправить.

Не знал он, что в ХХ веке неутомимые исследователи нашли в одном из уральских говоров слово МЫСЬ - белка. Получается:

Растекашется мысию по древу, /скачет белкой по деревьям/

серым волком по земли,

шизым орлом под облакы…

Вот теперь система образов приобретает логическую последовательность! Но поэт этого слова (мысь) не знал...

***

Тем временем сёстры тоже проснулись. Катерина торопится напомнить:

– Михаил Юрьевич пригласил на музыкальный вечер! Угощает концертом композитора Люлье, знаменитостью!

– Александр Сергеич пойдёт непременно. Он ни один концерт не пропускает…

– Ещё бы! Салон Виельгорских называют академией музыкального вкуса!

– Жаль, танцев в академии не будет.

– Но, – шепчет еле слышно Катрин, – надеюсь, увижу… – и далее совсем неразборчиво имя, от которого жар разливается в её груди.

***

Воистину прав проповедник Лютер: «Музыка есть искусство пророков, она может успокаивать волнения души и обращать дьявола в бегство!»

Оригинальнейшая личность – граф Михаил Юрьевич Виельгорский! Кавалер Мальтийского ордена, масон, камергер, он занимал должность гофмейстера при дворе Николая I, устраивал фантастические празднества и маскарады, был осыпан милостями, хотя, по сути, «искателем чинов» не был никогда.

Чудно играл на скрипке и фортепьяно. «Гениально!» – так сказал о его исполнении Шуман. Александр был готов слушать дивные вариации бесконечно.

Чуткая душа словно растворялась в полифонии мелодий. Впитывая каждой клеткой тела, каждым нервом гармонию созвучий, душа замирала, то взлетая от сладостной неги, то падая в омут страданий. И вслед за крещендо, за бурным разливом, нисходило успокоение, смирение, слёзы…

Слёзы видел он и в глазах сидящей рядом Наташи.

Перечитываю пушкинского «Моцарта и Сальери»:

Какая глубина!

Какая смелость и какая стройность!

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…

Власть музыки – да, несомненно! Но и открытый, лёгкий нрав Виельгорского, в котором было так много общего с характером великого Моцарта, тоже привлекал поэта в особняк на углу Большой Итальянской улицы и Михайловской площади (ныне площадь Искусств, 3).

В этот последний год жизни, теряя прежних друзей, Александр тянулся душою к таким необычным личностям, поражавшим широтой талантливой натуры:

С Жуковским чокался он пенистым бокалом,

И с Пушкиным в карман он за словом не лез.

Не могло не сблизить и влечение ко всему таинственному, непознанному. Оба верили: всё предопределено в этой жизни Провидением, есть особые мистические знаки, их надо заметить, понять.

Будучи на одиннадцать лет старше, граф обходил придворные интриги стороной, был далёк от политики, но близок к царствующей семье, а посему жил в роскоши. Однако не рвался к власти, никого не подчинял, всегда оставаясь самим собой, искренне увлекающимся, доброжелательно открытым.

Воспитывал двух сыновей и четыре дочери. Богатств не копил, а покровительствуя музыкантам, бессчётно тратил на служение Царице его души – Музыке.

Была и ещё одна общая страсть – книги.

***

Огромная комната от пола до потолка занята книжными шкафами и полками, уставленными толстыми томами, тоненькими брошюрами, манускриптами из Индии, типографскими артефактами из Европы. Глаза разбегаются, бегут от антикварных редкостей к потрёпанным альманахам, от золочёных переплётов к рукописным свиткам...

Без преувеличения: всё самое интересное из напечатанного в то время собрано здесь – начало положили предки.

Книги Пушкина – на отдельной полке. Среди них самое первое издание 1820 года – поэма «Руслан и Людмила». Типография Николая Ивановича Греча. 113 страниц. Скромная обложка с декоративной рамкой и виньеткой в виде лиры. Куплена в книжной лавке Сленина. Цена - 10 рублей.

О судьбе библиотеки граф позаботился заранее. Ещё при жизни часть подарил Императорской публичной (ныне Российская национальная). Позже дочь отдала остальную часть библиотеки (8663 томов и брошюр) Румянцевскому музею. На большинстве книг осталась рукописная надпись: Ex libris com. Mich. Wielhorskii .

***

За широким столом красного дерева в удобных креслах расположились двое мужчин. Один добродушно улыбается, другой с интересом листает солидный фолиант «Элефантографии» Хартенфельса, восхищаясь иллюстрациями.

– Какие удивительные животные!

– Природа, друг мой, так щедро озаботилась – есть чему удивляться, – соглашается владелец громадной библиотеки. У него тонкие пальцы музыканта, насмешливо-пытливые глаза острослова и античный изгиб полных губ жизнелюба и гурмана.

– Ну, ещё бы! – подхватывает тему худощавый, смуглолицый, кудрявый гость. – Еразм Роттердамский, помнится, заметил: «Природа никогда не заблуждается. Ненавистна ей всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством».

– То есть самим Человеком…

– Именно так. Вспомните «Жалобу мира»: пагубны замыслы тира…

Граф прерывает:

– Не взлетайте, душа моя, высоко – не расшибётесь, падая. Политика… хм-м-м… – он задумался на мгновение, – разве она не изнанка жизни, невидимая, но важная? История – нерв, наука - знание, литература – её сознание...

- Тогда мистика – подсознание?

- Верно! Ну а великое искусство – вот её истинное, прекрасное лицо!

– По-вашему выходит, прав Хилон: «На непосильное не посягай!»

– Ох, уж эти философы! И наставят, и сокрушат.

Достаёт с полки том Диогена Лаэрция «О жизни, учениях и изречениях греческих философов».

– Ваша любимая книга, Александр Сергеич. Все ответы на вопрос, как жить, – здесь.

Шелестят пожелтевшие пергаментные страницы под пальцами поэта.

– Ага, вот! Антисфен: «Человек должен жить, удовлетворяя свои потребности не роскошью, но самым простым путем».

Возможно, это намёк. Но камергер знает, как ответить, не теряя достоинства:

– За это его ученик получил прозвище Киник, «собака». Однако же советы киников, дорогой мой, отнюдь не квинтэссенция разума.

– На вопрос, – упорствует поэт, – почему люди подают милостыню нищим и не подают философам, Диоген ответствовал: "Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, а вот мудрецами никогда".

– Хм-м-м… А когда его привели в жилище богача и не позволили плевать на пол, он, откашлявшись, плюнул в лицо хозяину. Заявил, что не нашел места хуже.

– Нет в мире совершенства! – смеётся собеседник. – Тогда, определённо, прав Сенека, стоик: «Самый счастливый — тот, кому не нужно счастье, самый полновластный — тот, кто властвует собою».

– Со второй половиной согласен, но в первой вижу несоответствие истине. Назови-ка, Александр Сергеич, среди живущих того, кому не нужно счастье.

– Вопрос: что именно считать счастьем?

– Ответ: важно не то, что с тобой происходит, а то, как ты это принимаешь. Мне ближе Эпикур.

Михаил Юрьевич вступает на любимую стезю – не зря наблюдательный Владимир Соллогуб, жених его дочери, назвал его эпикурейцем.

– Страдание – зло, разве не так? – лукаво блестят глаза.

– Разумеется, так.

– А высшее счастье – в наслаждении жизнью?

– И это так! По Эпикуру, наслаждение есть отсутствие страдания. Но, сказать по правде, разве сие возможно?!!

В глазах Александра, как грозовой отблеск, непреходящая боль, он прячет её, опустив голову, но она прорывается в дрогнувшем голосе. Как выжить в этом несправедливом мире, несущем страдания?..

Что ответит ревностный адепт Эпикура? Возможна ли жизнь без боли? Граф, поправляя ослепительно белый воротничок, подпирающий щёки, спокоен:

– Причина страданий – поэту ли этого не знать? – в самом человеке. Несчастлив тот, кто терзаем непомерными желаниями.

– Но…

– Никаких «но»! – во взгляде и голосе собеседника мягкое убеждение. – Истинное счастье не извне – внутри. В простых радостях…

– Ну да, ну да, – саркастически вздыхает Александр, – возвращаемся к Антисфену. О, конечно, есть особенное счастье в простых деликатесах, которые привозят из непростых оранжерей или из солнечной Италии. Когда трудятся десятки поваров и слуг, чтобы ублажить желудки высокородных обжор…

– Ах, полноте, Александр Сергеевич! – граф машет руками. – Знаете вы мою ахиллесову пяту… Но я рассмешу вас. Недавно спросил я приехавшего в первый раз в Петербург и обедавшего у меня провинциала, как показался ему обед. "Великолепен, – отвечал он, – только в конце обеда поданный пунш был ужасно слаб". А выпил он залпом теплую воду с ломтиком лимона, которую поднесли для полоскания рта...

И сам хохочет громко, откинувшись на высокую спинку кресла. Кроме музыки, славился граф Виельгорский празднично шумными, изобильно роскошными обедами, угощая многочисленных гостей изысканными, оригинальными блюдами, невообразимыми деликатесами и романтическими десертами, – на зависть всем столичным гурманам! Баловень судьбы, он не жалел на эту прихоть ни времени, ни средств.

В отличие от него, опальный великий поэт, вроде бы обласканный императором, но денно и нощно преследуемый полицейским надзором, не смея ни вольно путешествовать, ни без чиновного дозволения печатать лучшие свои произведения, жил под сапогом царственной власти, на грани разорения и нищеты.

Мог ли Михаил Юрьевич помочь ему хотя бы материально? Конечно, мог. Но дворянская гордость поэта не позволяла опускаться до унизительных просьб о помощи. А графу, наверное, не хватало…

В общем, при всех его достоинствах чего-то всё-таки ему не хватало в отношениях с человеком, которому, отличая от других, он всегда был горячо рад, восхищался Натальей Николаевной, а летом 1836-го стал крестным отцом новорождённой младшей дочери.

Софи Карамзина в октябре 1836 описывает в письмах брату странную, лихорадочную веселость графа: «танцевал до упаду», в то время как весь высший свет с жадным любопытством следил за драмой (а для кого-то комедией) среди паркетных зал.

Маска весельчака? Может быть, она скрывала душевную боль от лицемерия придворных? А может, не стоит верить Софи?

Или Пушкин в своей приязни к другу перестал понимать людей?

После смертельного ранения поэта концерты Михаил Юрьевич отложил и не покидал квартиру на Мойке, 12. Слёзы застыли в его глазах, глубокие складки легли на щёки. Перед самой смертью Александр Сергеевич, прощаясь, пожал Виельгорскому руку и сказал, что любит его.

***

Спросили мудреца:

– Сколько видов дружбы существует?

— Четыре, — ответил он.

Есть друзья как еда: каждый день ты нуждаешься в них.

Есть друзья как лекарство: ищешь их, когда тебе плохо.

Есть друзья как болезнь: они сами ищут тебя, пока ты нужен, но любят только себя.

И есть друзья как воздух: их не видно, но они всегда с тобой.

Выводы, друзья, сделайте сами.

***

Девятнадцатого октября 1836 года, кроме встречи с лицеистами, случилось ещё одно важное событие. Александру принесли оттиск «Философического письма» Чаадаева.

Опубликованное в московском журнале «Телескоп», оно вызвало общественную бурю, споры, гнев властей. Журнальные экземпляры изъяли, редактора отправили в ссылку, автора объявили сумасшедшим. Но скандальная статья распространялась в списках и оттисках.

Когда-то для юного лицеиста бравый гусар Петр Чаадаев был несомненным кумиром, учителем, образцом для подражания. Встречаясь, он не просто слушал, но впитывал всей душою его пылкие патриотические речи об Отчизне, о чести, благородстве, свободе!

Прошло двадцать лет.

…И много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я – но здесь опять

Минувшее меня объемлет живо…

Так мог бы сказать Александр Сергеевич, видя знакомую фамилию. Уединившись в кабинете, внимательно читает. Взгляд, по привычке, выхватывает самое главное.

Вначале фразы насторожили: «…установление социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей», «ищу то, что может внести мир в вашу душу».

– Внести мир в душу… Достойный замысел, Пётр Яковлевич!

Но далее о России, о русских – и словно ножом по сердцу:

•«…Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось… мы хуже кочевников…»

– Мы… это русский народ? Но… почему стоим вне времени? Эк, куда вы замахнулись, дорогой друг!

•«…Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности».

•«…тусклое и мрачное существование без силы, без энергии, одушевляемое только злодеяниями и смягчаемое только рабством».

Ошарашенный, Александр какое-то время сидит неподвижно, стиснув зубы, – лишь вздрагивает бумажный лист, крепко зажатый пальцами. В сердце растёт болезненная ярость возмущения…

•«Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. …Выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы традиционных идей человеческого рода».

– Стыдно, ах, как стыдно читать эти строки о русских людях – «незаконнорожденных детях», которые подвигаются вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели»!

Жар негодования сменяется холодным недоумением: Беспредельно абсурдно! Боже!

•«…В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс».

– Ах, Пётр Яковлевич! Откуда столько мрачного презрения к Родине, которую вы отважно защищали в Бородинской битве?!

Куда исчез ваш светлый, справедливый, объективный разум? КАК могли вы сказать, что русское христианство воспитано «растленной Византией» в отличие от европейского католицизма, ведущего в царство Божье?! Ложь или самообман?

•«Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего из мира не взяли… Не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили…»

Отодвинуты прочь другие бумаги. В руке Александра вздрагивает от нетерпения перо.

Ложатся на лист пылающие строки ответа. Конечно, глупо открывать выпускнику Московского университета азы российской истории, не может быть, чтобы он не знал правду! В угоду своей теории исказил прошлое страны, перечеркнул… Я напомню!!!

Поразителен ответ Пушкина! Эй, современные спорщики и обличители! Прежде чем начинать дискуссию оскорблением или унижением оппонента, перечитайте письмо Александра Сергеевича. Перед вами – образец речи высоконравственного человека, каким хотелось бы видеть каждого из вас.

Не соглашаясь с другом, яро возмущаясь в душе, он в пылу полемики не допускает ни одного резкого слова. Разъясняет терпеливо, спокойно, неопровержимо доказывая свою правоту:

«Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами.

Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение»...

– И даже несколько! – Александр задумался, отложив письмо. Во-первых… да, спасли Европу! Во-вторых…

«Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие…

У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений… Наше духовенство, …никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве»…

– А вот теперь главное!

"Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения…, которой отличается юность всех народов?»

В душе Александра скорбь и жалость. Ах, Пётр Яковлевич! Разлука с родиной, общение в Европе с ренегатами и велеречивыми масонами-католиками, болезнь, в конце концов, – всё пагубно повлияло на ваш разум… Почему не захотели вы назвать славные имена?

«А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?»

– Нынешнее положение?… Не буду лукавить, скажу как есть о том, что может привести в отчаяние:

" …наша общественная жизнь — грустная вещь.

… отсутствие общественного мнения,

… равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной,

… циничное презрение к человеческой мысли и достоинству…»

«…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но…»

Написав «но», Александр Сергеевич, ни на мгновенье не задержал перо, и великие слова поистине мудрого человека и патриота, вырвавшись на свободу из глубины сердца, легли на бумагу, оставив урок нам, потомкам, и всем последующим поколениям русских людей – на века!

«…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Разве нужно здесь ещё что-нибудь добавлять?

Однако добавлю.

Спустя год Чаадаева признали «исцелённым». Он дал согласие ничего больше не писать и не публиковать. Но написал статью - единственную!

«Апология сумасшедшего" - исповедь перед погибшим другом и признание его правоты:

«Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, - признаётся Чаадаев, - я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа.

...Может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

======

Дополнение. Не могу не добавить по поводу католицизма, восхищавшего Чаадаева. Прекрасно ему отвечает современный поэт Алексей Сечин:

Мы по жизни извечно несём

Крест хулы, клеветы поношенья -

Не простил европейский Содом

В православную веру Крещенья.

До сих пор не простил!

***

В заключение - одно из незаконченных стихотворений Пушкина:

Два чувства дивно близки нам —

В них обретает сердце пищу —

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва…

И любовь Александра Сергеевича к Родине, к России – ещё одна грань этого великого чувства.

Продолжение Глава 56 "Маски и лица, друзья и враги".

http://proza.ru/2025/11/17/2120

Свидетельство о публикации №225110102081

Николай Кирюшов 22.11.2025 09:53 • Заявить о нарушении

С прошедшим юбилеем поздравляю! ПРедставляю, как торжественно поздравили строгого преподавателя ваши курсанты!

Особое спасибо за понимание граней любви поэта! Он не был самолюбивым одиночкой.

Любил и семью и Родину. Эх, какой талант погубили!

С печальным вздохом,

Элла Лякишева 22.11.2025 22:07 Заявить о нарушении