О воздействии музыки

Любовь, страх смерти, ужас, боль, тоска... – н е эстетические чувства, а, можно сказать, непосредственные состояния «экзистенции».

2. Нет, художник отнюдь не «выражает» своё переживание, не «передаёт» его адекватным образом и не «вкладывает» в душу слушателя посредством своего произведения. Если «за» произведением стоит какое-то состояние художника, это состояние с а м о п о с е б е не имеет ничего общего с тем, ч т о запечатляет музыкальное произведение.

3. Возьмём для примера Шуберта, «Зимний путь». Можно д о г а д ы в а т ь с я, какое «душевное состояние» стоит за песнями «Зимнего пути». Но в ы р а ж а ю т они – «ч у в с т в а», э с т е т и ч е с к о е п е р е ж и в а н и е.

4. Ещё более радикальный случай: Цой периода последнего альбома, скажем, песня «Кончится лето». Тут с а м и с л о в а выдают много больше, чем и з о б р а ж а е м о е переживание. Чувство, запечатлённое в прелюдии – разве имеет оно что-то общее с т е м состоянием? Оно «красиво».

И так везде.

5. Моцарт, из письма: «Сильные страсти никогда не должны выражаться в такой степени, чтобы вызывать отвращение; даже в положениях, вызывающих ужас, музыка никогда не должна ранить ухо и не должна переставать быть музыкой».

6. Произведение искусства отнюдь не даёт слушателю побывать «в шкуре» своего автора. Это принципиально.

7. В самой с т р у к т у р е художественного творчества (трансцендентально) заложено следующее: автор п о к а з ы в а е т свой опыт или его квинтэссенцию (он у м е е т это); но не «делится» и м с а м и м. Это как бы п о в т о р н ы й опыт состоявшегося опыта. Опыт другим средством. Н а с т о л ь к о другим, что с а м опыт отнюдь не «сохраняется».

8. Опыт опыта. Имитация.

9. Если я п о н я л «Баркароллу» Шуберта – это не з н а ч и т, что у меня теперь е с т ь (хотя бы и в малейшей дозе) опыт любви. (Если я не п е р е ж и л саму любовь.)

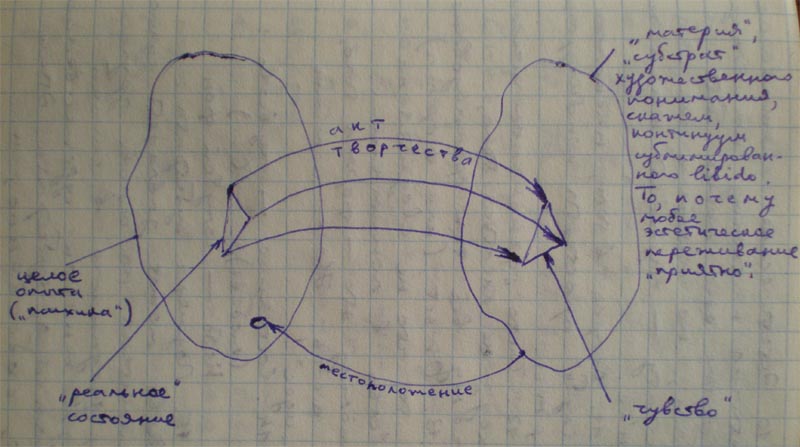

10. Приблизительная схема происходящего такова: (см. рисунок).

11. Эстетическое переживание эстетично постольку, поскольку по форме оно может быть любым, по материи же или субстрату – вызывать н а с л а ж д е н и е.

12. Вопрос в том, насколько «вглубь» простёрты конфигурации формы.

13. Происходит как бы подмена субстрата: чувство может завладеть душой слушателя на основе другого («предзаданного» в самой в о з м о ж н о с т и художественного выражения) субстрата. Этим оно, с о б с т в е н н о, и с т а н о в и т с я «чувством».

14. «Материя», «субстрат» эстетического понимания, скажем (чтобы что-то сказать), – континуум сублимированного libido. То, п о ч е м у любое эстетическое переживание «приятно». Хотя конкретика здесь вообще не принципиальна.

15. Опыт, запечатлённый в произведении искусства: я не могу сказать, что о б л а д а ю им (пережив нечто), но могу сказать, что о с в е д о м л ё н о нём; чем? – соответствующим п е р е ж и т ы м мной эстетическим «чувством».

16. Не «срисовывание», а п е р е р о ж д е н и е в «новое». С п о с о б н о с т ь осуществить это перерождение.

Пересадка на новую почву (того же).

Речь идёт о характере уже э т о й новой почвы.

Отсюда: и з ж и в а н и е старого, – как бы через «обман» или «подмену тезиса».

«Эстетизация» состояния.

Самообман. «Опасность искусства» (Ницше).

В общем, приходишь к весьма тривиальным выводам!

17. Почва эстетического переживания может как бы разрастись и стать главной почвой душевной жизни. Таков, похоже, смысл р о м а н т и ч е с к о г о отношения к жизни и к искусству. Душевные страдания героев гофмановского «Дон-Жуана» к р а с и в ы. Душевное состояние художника (как и любого человека) с а м о п о с е б е, быть может, безобразно и отвратительно.

18. Тем же объясняется и болезненный диссонанс, иногда возникающий из непосредственного с о п р и к о с н о в е н и я «искусства» и «жизни». Часто случается, что наиболее сильные образцы искусства терпят банкротство перед лицом «отображённой» в н и х ж е реальности. Я помню, напр., как одну гражданскую панихиду (проф. Р-т) сопровождал моцартовский Requiem. Казалось бы, это самая сильная музыка при подобных обстоятельствах. Но з д е с ь сама м у з ы к а (не к о н к р е т н о е произведение!) почти до неприличия выказывала свою несостоятельность. В таком случае, наверное, гораздо лучше исполнять нечто более простое и поверхностное. – – –

19. Вышеизложенное относится, вероятно, отнюдь не только к искусству. Всякое переживание, л ю б ы м о б р а з о м извлекаемое из обычного хода жизни, преобразуется по своему «субстрату». И нужно быть готовым к тому, что при обратном склонении, «рефлексии» этого переживания в «жизнь», оно окажется несостоятельным. (Сюда относится, кстати, и значительная часть религиозных чувств, например вся «повседневная» религиозность.)

20. Художник может извлечь себя из ужасного состояния и переместить на другую почву, – здесь начинаются «восторги вдохновения», «ужасы» не всерьез и катарсис. Но это уже не имеет ничего общего с т е м, первоначальным.

21. «Эстетическое переживание» не «воспроизводит» некое (соответствующее) состояние. Оно делается самостоятельным фактом, н о в ы м фактом н а р я д у с другими состояниями. Т а к оно входит в «жизнь» своим путём.

22. Перерождение чувства. Не «срисовка», т.е. построение «модели», а создание н о в о г о – н а р я д у с прежним.

23. Сходство художественного произведения с воспоминаниями. – Часто переживания отвратительны, от них не знаешь как избавиться и т.д. – Но затем ты замечаешь, что э т о время вспоминается как нечто трогательное или даже счастливое; всё «неэстетическое» (что б ы л о определяющим) убирается, исчезает. В сите после промывки остаётся только золото. И вот этот «остаток» в воспоминании – тождественен по своему качеству (как переживание) воздействию, скажем, музыки.

24. Воспоминания часто р о м а н т и ч н ы.

25. Заметка Витгенштейна («Культура и ценность», № 46): «Чувства сопровождают восприятия музыкального произведения, как они сопровождают процессы жизни». – Образец ошибочного взгляда.

26. Не надо забывать, что речь в настоящих заметках идёт об искусстве лишь постольку, поскольку оно способно вызывать и г р у ч у в с т в. То, что в нём располагается «выше», либо «ниже» э т о г о, вынесено за скобки. Прояснению подлежит х а р а к т е р чувства и его с о о т н о ш е н и е с тем, что п р о и с х о д и т в жизни человека.

27. В отношении к о н к р е т н о г о музыкального произведения говорить о «чистоте» выраженного в нём переживания (или «предельности» этого выражения) было бы явно недостаточно. «Предельность» и «чистота» могут быть одинаковыми, однако и н д и в и д у а л ь н о с т ь в о з д е й с т в и я будет определяться не этим. Не определяется она и «индивидуальностью композитора»; ведь и последняя должна ещё иметь в о з м о ж н о с т ь своего определения. О д н о дело – начало процесса, скажем Бах, и совсем д р у г о е – завершение, Вагнер, Малер, Рих. Штраус, Шёнберг. Ибо в о з м о ж н о с т ь конкретного произведения заведомо, д о осуществления его «чистоты» в смысле переживания, принадлежит несводимой на «выражение переживания» с т р у к т у р е внутренней возможности (с т р у к т у р е п р о ц е с с а). – Этот эффект делает теорию «выражения переживания» несостоятельной также и во втором, «объективном» аспекте. Хотя это уже, собственно, другая тема.

28. Ложность данной теории проступает ещё яснее, если отдать себе отчёт в том, что в её рамках неизбежно было бы заключить, что, раз в с е композиторы «выражают» один и тот же (довольно узкий) набор «чувств», з н а ч и т, они не обнаруживают между собой никакой с у щ е с т в е н н о й разницы (кроме, во-первых, внешней, технической в широком смысле, и, во-вторых, разницы в индивидуальных оттенках выражения, просто как «разные люди»).

(Ср. по этому поводу песню Баха и песню Вагнера – и какая между ними существует р а з н и ц а.)

29. Когда понимание определённой музыки делается для слушателя чем-то в высшей степени важным, насущным? Не тогда ли, когда он у ж е имеет некое состояние, к о т о р о е, со своей стороны, могло бы стоять з а созданием данного произведения, т.е. как бы дать ф о р м у выраженным чувствам (но на другой, «эстетической» почве)? И тогда происходит, по сути, тот же процесс, что и при с о з д а н и и произведения, но с уже готовым результатом? (Р а з р я д к а переживания – либо п е р е н о с состояния в новую область – как в случае создания вещи, так и в случае её понимания, т.е. романтизирование собственного опыта.)

А не так, что человек, понимая музыку, переживает с в о и с о с т о я н и я как бы «в высшей степени», и этим освобождается от них (или снижает их интенсивность). – Об э т и х состояниях и говорить не приходится.

30. «Задача» понимания: выполнить п е р е н о с некоторого состояния (или п р о е к ц и ю), пресуществить – а н е «разрядить» (это лишь психологическая картинка; связь с понятием «психической энергии»). П е р е н о с формы д а н н о г о состояния в другую область (в ы я в л е н и е его к а к переживания) предполагает две возможности: 1) фальсификацию этого состояния (когда за него выдают нечто п р и н ц и п и а л ь н о иное); 2) возможность о з н а к о м л е н и я с этим опытом (в опыте понимания), ф о р м а которого сохраняется на новой почве. – Два а с п е к т а.

31. Мысль Хайдеггера об искусстве нового времени вообще как о предметности «чувства» («переживание»).

32. Так, п р е д с т а в л е н и е в искусстве о п ы т а смерти, о п ы т а любви («Дон-Жуан», Шуберт, «Тристан») фальсифицирует этот о п ы т в виде чувств, переживаний (э с т е т и ч е с к и х). Но таким образом, что рождается опыт п о н и м а н и я (именно «чувственного», «переживаемого») этого опыта (с а м о г о опыта).

33. Теория «выражения переживания» теснейшим образом переплетена с теорией «разрядки напряжения».

34. Понимание конкретной вещи н е с в о д и м о ни на что больше (проблема п е р е ж и в а н и я, правда, сюда вообще не относится).

35. Переживание – рефлексивно. Состояние просто присутствует, оно не о с н о в а н о на рефлексии. Можно сказать и так: состояние – не объект.

36. Вариант: человек, способный к п о н и м а н и ю музыки («переживанию» тех чувств, которые о н а адекватно в ы р а ж а е т), скажем, п о к а е щ ё не имеет опыта таких состояний, которые укрываются «за» теми «чувствами». – Вот это – опасно, это чревато срывом.

37. В последнем случае (какая бы глубина «понимания» тут ни крылась) человек переживает искусство (музыку) ч и с т о эстетически (в «чистоте» эстетического). – Тут возможен и такой поворот, что сама жизнь начинает «ориентироваться» на э т и чувства. А когда они н е в ы д е р ж и в а ю т того груза, который на них накидывается, наступает срыв. – Наоборот, с а м и эти чувства должны стать «грузом» для... –

38. Состояние любви, предсмертное состояние, состояние вины – не эстетические переживания (это, может быть, вообще не переживания). А потому переход о т эстетических п е р е ж и в а н и й к названным состояниям НЕВОЗМОЖЕН (возможен т о л ь к о обратный переход, законный, необходимый).

39. «Если мы захотим с пользой для дела спросить у музыки, что она такое, мы представим себе её как жизненный опыт» (Эрнест Ансерме. «Музыка и смысл музыки».) – Нельзя и придумать чего-то более ошибочного!

40. Музыка является фальсификацией «жизненного опыта» другим средством (если употребить слово «фальсификация» без какого-то негативного оттенка; лишь описательно).

41. У музыки есть более важная з а д а ч а, нежели «изображение чувств». – Только представим себе, например, Моцарта во в с е й его целостности! А первое можно отнести (с полным правом), скажем, к какому-нибудь итальянцу.

42. Но эта задача не имеет отношения к «жизненному опыту». Это д р у г о г о р о д а опыт.

43. А в самом деле, к а к осуществляется эта задача? Ведь не путём же бессознательного прочтения некоего шифра! (Здесь речь не идёт о с м ы с л е; это понимание – не являющееся чувством, переживанием – является о п ы т о м.)

44. Сказать: «Я понимаю М о ц а р т а», – не значит подразумевать: «Я пережил все запечатлённые в его музыке чувства»; или: «Я способен понять запечатлённое чувство в л ю б о м месте его музыки». Хотя последнее, конечно, м о ж е т предполагаться первым.

44. Уместно ли тут говорить о ц е л о м л и ч н о с т и? (Весьма вероятно, что само слово «личность» может сбивать с толку.) С с о о т в е т с т в у ю щ и м и оговорками – уместно. Не следует бояться использовать старые слова (давно – и по другому поводу – дискредитированные).

45. Понимать ц е л о е личности – не значит как-то там испытать (в конденсате) присущий ей (как эмпирической личности) ж и з н е н н ы й о п ы т.

46. Чему же сможет послужить это понимание? – Вправе ли мы ставить такой вопрос?

47. Включается ли понимание целого личности в «жизненный опыт» слушателя? – Безусловно, просто «по определению».

48. Сказать: «Я понимаю Моцарта», – означает и м е н н о то, что я (как-то там, здесь это не существенно) понимаю е г о (а не что-то ещё, напр. «чувство»...).

49. Художник «выражает» с е б я, а не свои «реальные» состояния; выражает себя, фальсифицируя эти состояния в облике эстетических переживаний. – Вопрос л и ш ь в том, что тут подразумевается под этим «себя». – Здесь мы упираемся в факт б ы т и я личности.

50. Творчество н е фальсифицирует бытие. Оно как бы р а з в е р з а е т его (как нечто д о н е л ь з я простое: «вот Моцарт – е с т ь; и я его понимаю т а к и м»).

51. Талант и гений: талант о с т а н а в л и в а е т с я на адекватном выражении эстетического «переживания»; гений доходит до «личности». (До чего тривиально!)

52. Художник исчезает перед своим творением = художник исчезает перед своей личностью.

53. Переживание исчезает перед пониманием личности.

54. «Разрядка» соответствующего напряжения в переживании: это утилитаристская точка зрения. – Но ч т о я «разряжаю» (= что я «переживаю»), когда п о н и м а ю, напр., Рондо KV 511? Если т а к поставить вопрос, моментально выходит наружу с т р а н н о с т ь всей теории «разрядки». Подобными теориями можно заниматься лишь как бы извне и помимо с а м о г о ф а к т а понимания (как ненужными довесками к нему). Как говорить о любви в терминах химических реакций, происходящих в организме влюблённого. – В таких теориях человек превращает (фиктивно) сам себя в объект («исследования», «умозаключения»). Это ложная игра.

55. Сродни этому «понимание» произведения как такого-то момента внутри соответствующей культурной целостности, стиля и т.п. Но в а к т е понимания понимаемое произведение с а м о д о с т а т о ч н о (и в нём присутствует с р а з у в с я личность его «создателя»). Это неделимый акт.

56. Прекрасным (здесь я допускаю этот термин) можно назвать то, на чём должна произойти остановка (что: 1) уже не «для...»; 2) не является моментом внутри другой целостности, напр. «развития музыкальной культуры» или «творчества данного композитора».)

57. Разумеется, нельзя отождествить совокупное «творчество» художника и его личность (в вышеуказанном смысле). Вся личность присутствует в любой детали.

58. Вопреки мнению Вагнера, музыка т а к ж е воплощает «прекрасное» (правда, не в смысле п л а с т и ч е с к о г о идеала красоты, а в смысле, скажем, динамического). Шопенгауэр глубоко заблуждался, приписывая музыке н е п о с р е д с т в е н н о с т ь воплощения самой реальности («воли») и противопоставляя её в этом смысле прочим искусствам. Типично р о м а н т и ч е с к о е заблуждение (смешение «чувства» и реального состояния; формальная основа: темпоральный характер обоих). – Но теперь с этой наивностью покончено.

59. Можно ли сказать, что эстетические переживания в т о р и ч н ы по отношению к соответствующим нерефлексивным состояниям? (И э т и м объяснить невозможность обратного перехода о т первых ко вторым.)

60. Данное состояние экзистенции может быть (скажем так) чувственно рефлексировано лишь путём переноса его ф о р м ы (в самом акте рефлексии) на иную почву. В этом и заключается существо процесса, неверно называемого «выражением переживания в музыке». – Состояние изменяется не только по субстрату, но – тем же самым актом – и по с м ы с л у, отражаясь внутри некоей зеркальной сферы. Ведь т е п е р ь состояние делается предметным!

61. Два структурных момента изменения: материальный («эстетизация» субстрата); формальный (опредмечивание в рефлексии). Что же с о х р а н я е т с я от прежнего? Можно сказать: форма опыта. С о о т в е т с т в и е данному состоянию (возможно, о д н о з н а ч н о е).

67. Но случайно ли, что такой удивительный мастер, как Александр Вертинский, избрал для своей песни текст, где говорится:

Гитара аккордом несложным

Заливала пробелы слов.

Напомнила неосторожно,

Что музыка как любовь... – ?

«Что музыка – как любовь», – повторяет Вертинский. В этом «как» заключена и загадка, и решение. Если мы отводим притязания «теории выражения чувств», значит ли это, что мы опровергаем и это «как»? Или же только теперь всё встаёт на свои места? – Ведь не говорится: «музыка в ы р а ж а е т любовь». Нет: с а м а «музыка – к а к любовь», причём подобное состояние настолько естественно, что и напоминать о нём вслух (а не так, как это делает гитара!) как-то не очень прилично, «неосторожно»... Это положение вещей столь тонко, эфирно, интимно, что в нём надо бы н а х о д и т ь с я, а не пытаться фиксировать его в отвлечённом пред-ставлении. Последнее действие скорее прервёт его. (Когда любишь, бывает, повисаешь на какой-нибудь музыке, как на верёвке мокрое бельё. К примеру – «Зимний путь».)

Март 1995 г.

Свидетельство о публикации №210010301197

классно , что Вы так хорошо эрудированны !

*

но и несколько аляповато смотрятся в одном маленьком тексте с серьёзной задумкой фамилии и шуберта и цоя и моцарта и вертинского....

*

Вы на верном пути.

(только почему статьям уже 15 лет ? - разве ничего не изменилось для Вас лично с тех пор ?

С ув..

С Д

Данилов Сергей Иванович 07.12.2010 04:47 • Заявить о нарушении

Конечно, большое видится на расстоянии, и любое сопоставление современника с историческим персонажем представляет большой риск. Но я и 15 лет назад, и сейчас думаю, что существует такой горизонт понимания, в котором тема "Моцарт и Цой" является не только оправданной, но и совершенно необходимой. Этот горизонт можно было бы интерпретировать психологически, и такая интерпретация напрашивается первой. Но это, конечно, неадекватный подход. Я бы кратко и совершенно недостаточно определил правильный подход к теме как интерпретацию "факта духа" или "события духа".

В целом ничего не изменилось. Этими рассуждениями я "закрыл" для себя проблему и с тех пор не вижу повода возвращаться к ней. Лично для меня стоило больших усилий преодолеть романтическое самовосприятие при понимании музыки.

С уважением, Игорь Батура.

Игорь Батура 07.12.2010 11:57 Заявить о нарушении

ох, какой же Вы молодец !

как правильно выразили это "своё преодоление"

!!

я это тоже всё давно выразил, и убедился в полной беспробудности 99,999 % населения вообще эту тему потрогать, не то что освоить.

:((

да что там публика - дирижёры и исполнители-сольники ни хрена не смыслят в том, что и зачем машут или дуют, или пилят.

Просто катастрофа какая-то

под общим словом - "эмоции для быдла"

*

:((

а мне искренне кажется, что ничего с этим не поделаешь :(

интересные ответы получаются на вопрос к публике у входа в филармонию - "а зачем вы идёте слушать музыку?"

:)

абсолютный победитель (практически без вариаций) ответ - "ну как!? ну это... ну... расслабиться "

:))

С ув.,

С Д

Данилов Сергей Иванович 07.12.2010 14:31 Заявить о нарушении