ХР Места стоянок в субтропиках

Александр Сергеевич Суворов («Александр Суворый»).

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Опыт реконструкции последовательности исторических событий во времени и пространстве в корреляции с солнечной активностью.

Книга вторая. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

Часть 7. Эпоха мифических цивилизаций.

Глава 47.7. Места стоянок в субтропиках.

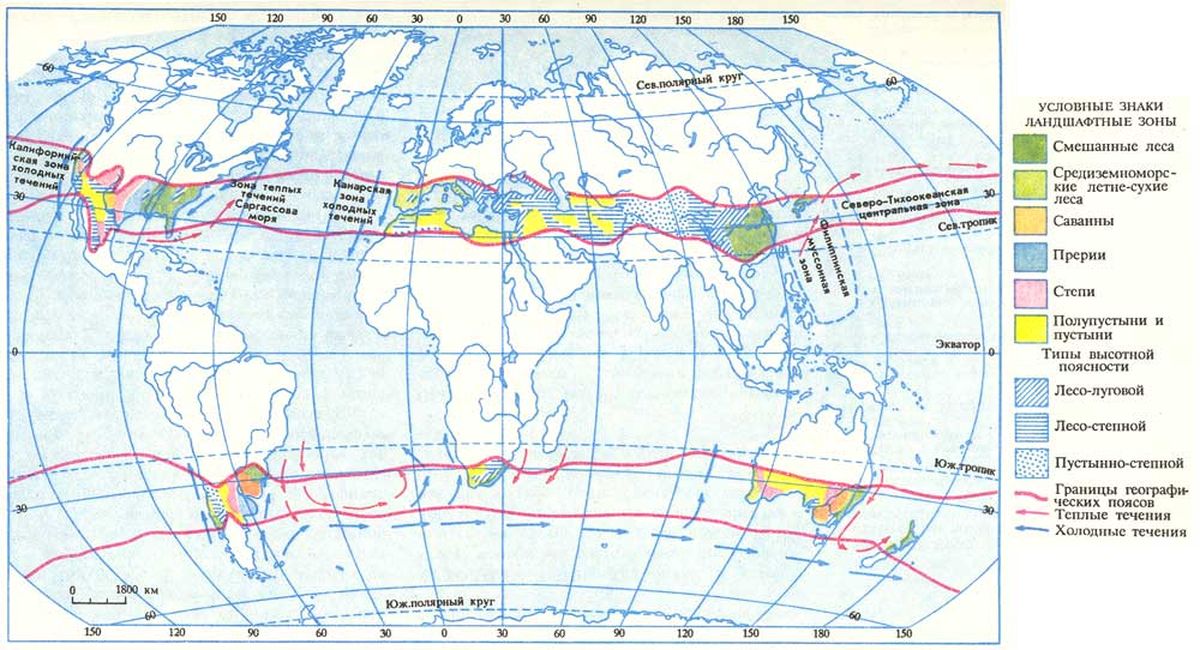

Иллюстрация из открытой сети Интернет.

Современные субтропические пояса Земли.

Для того, чтобы представить подобные субтропические пояса данного времени (50 000 до н.э.), их надо наклонить влево так, чтобы субтропический пояс Северного полушария был почти перпендикулярен местоположению допотопного Северного полюса на юго-западе Гренландии.

Смотри: ХР. 2.7.42.2. Ландшафт севера Евразии (России). Шельф.

При этом данный субтропический пояс пройдёт по Центральной Америке, Карибам, Западной и Северной Африке, Средиземноморью, Причерноморью, Малой Азии, Кавказу, Леванту, Средней и Центральной Азии, северу Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Дальнему Востоку.

В Южном полушарии субтропический пояс пройдёт по южной части Южной Америки, Южной Африке и острову Мадагаскар, островам Индонезии, северной части Австралии, по Новой Гвинее и островам Океании.

Африка. Средиземноморье. Левант. Ближний Восток. Кавказ. Крым. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Приуралье. Средняя Азия. Алтай. Сибирь. Дальний Восток. Север Евразии. Южная Азия. Юго-Восточная Азия. Восточная Азия. Австралия. Океания. Миграции первобытных людей. Современное человечество. Homo sapiens neanderthalensis – раса человечества классических разумных неандертальцев. Homo sapiens sapiens – раса человечества классических кроманьонцев. Классический первобытнообщинный строй. Социально-экономическая формация. Современная цивилизация. Расогенез. Места стоянок в субтропиках. 50 000 до н.э.

На Земле продолжается стадия древнего Верхнего Плейстоцена (134 000-39 000 до н.э.) и началось Средневалдайское (Карукюласское) межледниковье длительностью 10 000 лет (50 000-40 000 до н.э.). Продолжение стадии потепления «интергляциал Вюрм II Мурсхофд (Перигор VII)» (51 000-46 500 до н.э.). Допотопное положение полюсов. Уровень мирового океана ниже современного уровня на 60-61 метр.

Период 50 000-40 000 до н.э. считается одним из самых благоприятных климатических периодов в истории климата Земли и человечества. Тёплый влажный климат в Северном полушарии способствует широкому расселению животных и первобытных людей на древних (допотопных) низменностях Европы и Азии.

В данное время (50 000 до н.э.) Северный полюс находится на юго-западном побережье Гренландии и Северный полярный круг (соответственно полярный и приполярный климат) охватывает большую территорию будущей Канады, Северной Америки и Северной Европы.

При этом большая часть Восточно-Европейской (Русской) равнины, Поволжья, Урала, Сибири, Севера Азии, Чукотки и Дальнего Востока находится в зонах умеренного влажного климата с умеренно жарким летом и влажной снежной зимой.

В данное время (50 000 до н.э.) в Северном полушарии большая внетропическая часть Евразии находится в природной зоне умеренного влажного континентального климата близкого современному субтропическому климату (особенно на Дальнем Востоке).Повсеместно в Евразии завершается формирование классической плейстоценовой флоры и фауны – живой природы Мамонтового комплекса.

Непосредственно раздел и трансформация древнего мира живой природы Мамонтового комплекса (500 000-50 000 до н.э.) и современной живой природы произойдёт в период 39 000-13 000 лет до н.э., после очередных всемирных катастроф…

Для живой природы и ландшафта Евразии данного времени (50 000 до н.э.) характерно наличие и одновременное обитание многочисленных видов животных классического Мамонтового комплекса, среди которых:

лемминги, песец, северный олень, овцебык;

малая пищуха, тушканчики, обыкновенная слепушонка, жёлтая пеструшка, сайга, кулан, лошади;

бобр, лесные полёвки, лось, благородный олень, косуля;

мамонт, шерстистый носорог, зубр, бизон;

заяц-беляк, пещерный и бурый медведь, волк, лисица.

Повсеместно в Евразии пищевая потребность растительноядных животных в данное время (50 000 до н.э.) удовлетворяется господствующими травяными экосистемами открытых ландшафтов в условиях умеренного влажного континентального климата и южного субтропического климата. Разнообразные лесные массивы заполняют практически все речные долины Евразии.

Открытые равнинные места Евразии практически повсеместно являются континентальными лесостепями-саваннами. Современные евразийские пустыни в данное время (50 000 до н.э.) повсеместно либо являются саваннами, либо имеют многочисленные субтропические приозёрные оазисы и речные долины.

Характерно, что мамонты, шерстистые носороги и северные олени распространены практически по всей территории Евразии с запада на восток и с юга на север. При этом мамонты, бизоны, лошади и верблюды сумели полностью заселить просторы Беренгии и Северной Америки.

Бесчисленные стада растительноядных и травоядных животных Мамонтового комплекса питаются сочной травой, ветками кустарников и деревьев, всё время мигрируют, переходят с места на место, поэтому естественно, действительно, фактически, реально и непосредственно они участвуют в формировании ландшафтов всех евразийских и американских регионов своей Ойкумены (обитаемого мира).

В данное время (50 000 до н.э.) среди разнотравья Евразии главенствуют растения из семейства злаковых, маревых и гвоздичных, а также полыней и мелких кустарничковых растений из родов Ephedra и Dryas. В результате, ландшафт равнинной Евразии (в том числе на Ближнем Востоке, в Малой Азии, в Центральной или Средней Азии), главным образом, является открытым пространством, сплошь поросшим господствующими злаковыми растениями. Речные, болотные и приозёрные долины заполнены густыми кустарниками и лесами.

Наиболее благоприятной средой обитания первобытных людей южных рас в данное время (50 000 до н.э.) является природная зона субтропического климата.

Субтропики – это природно-климатическая зона, располагающаяся между экваториальными тропиками и «умеренными поясами» в Северном и Южном полушариях Земли.

Для субтропиков характерны: сухое тропическое и жаркое лето и снежная нетропическая и мягкая зима. Субтропики обычно бывают: аридные (сухие), влажные и полувлажные из-за значительных сезонных различий температуры, осадков и перемещения воздушных масс.

К субтропикам обычно относятся природные и географические зоны со среднегодовой температурой выше 14°С (зимой от -3°С и выше). Однако в субтропиках возможны сильные снегопады и заморозки до -10…-15°С и даже редкие морозы до -25…-30°С.

Из-за «допотопного» положения земных полюсов в данное время (50 000 до н.э.) климатические пояса Земли отличаются от современных, но в целом (системно) соответствуют им.

В данное время (50 000 до н.э.) Северный полюс находится на юго-западном побережье Гренландии и Северный полярный круг (соответственно полярный и приполярный климат) охватывает большую территорию будущей Канады, Северной Америки и Северной Европы.

При этом большая часть Восточно-Европейской (Русской) равнины, Поволжья, Урала, Сибири, Севера Азии, Чукотки и Дальнего Востока находятся в зонах умеренного влажного климата с умеренно жарким летом и влажной снежной зимой.

Северная Африка, Средиземноморье, Ближний Восток, Средняя Азия, южная часть Сибири и Дальнего Востока, приморские регионы Восточной Азии, Центральная и Южная Америка, а также южная часть Австралии и Новая Зеландия находятся в зоне субтропиков с различиями приморского, приокеанического и континентального субтропических климатов.

Повсеместно различаются три основных типа субтропического климата:

средиземноморский тип или западный приокеанический субтропический климат (осенне-зимние дожди);

континентальный субтропический климат с умеренными или скудными круглогодичными осадками;

восточный приокеанический субтропический климат или муссонный климат с обильными летними осадками (весенне-летние дожди).

Для субтропиков Северного полушария характерны:

средиземноморские жестколистные леса и кустарники на коричневых почвах;

злаковое разнотравье юго-восточных субтропических саванн-степей на серо-коричневых почвах;

оазисная растительность сухих субтропических полупустынь и пустынь на серо-бурых почвах.

Для субтропиков Южного полушария характерны:

континентальные субтропические разнотравные степи на серо-коричневых почвах;

восточные и юго-восточные влажные азиатские субтропики с вечнозелёными растениями;

широколиственные южноамериканские и австралийские умеренные субтропики с участием вечнозелёных видов растений на жёлто-бурых почвах (желтозёмах, краснозёмах и чернозёмах) в местах с обильными осадками.

Для субтропиков южной части Восточно-Европейской (Русской) равнины, Причерноморья, Кавказа и Прикаспия характерна смешанная природа субтропиков и умеренного континентального климата. Высокие горы Кавказа задерживают холодные воздушные массы с севера. Чёрное море-озеро и Каспийское море-озеро смягчают и увлажняют континентальный климат Евразии.

В Причерноморье, на Кавказе и в Прикаспии существуют зоны полусухих субтропиков средиземноморского типа и предгорных полувлажных субтропиков. В результате формирования очень здорового, благоприятного и умеренного субтропического климата здесь всегда была, есть и будет большая плотность обитания различных растений, животных и людей…

Наиболее благоприятными регионами для обитания классических неандертальцев и кроманьонцев данного времени (50 000 до н.э.) являются: Северная Африка, оазисы Сахары, Средиземноморье, Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия, юг Сибири, Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, южная приморская и островная часть Восточной Азии, регион легендарной Меганезии-Лемурии-Му-Сунда, Австралия и Новая Зеландия.

Обитание классических неандертальцев и кроманьонцев на просторах Западной, Центральной и Восточной Европы, Восточно-Европейской (Русской) равнины, Поволжья, Приуралья, Алтая, Сибири, Прибайкалья, северо-востока и севера Азии, Беренгии, Северной Америки и на территории будущего Китая остаётся в значительной степени экстремальным, требующим соответствующего физического и интеллектуального развития, чего не требуется обитателям тропиков и субтропиков.

Поэтому о классических неандертальских и кроманьонских обитателях умеренного пояса Евразии, в том числе о гиперборейцах легендарной страны Гипербореи и Беренгии будет поведано в следующих главах «Хронологии…».

Субтропики в современной истории – это достоверно известная природная зона возникновения древнейших цивилизаций современного человечества (после всемирных катастрофических событий периода 40 000-7600 лет до н.э.).

В субтропиках древнее и современное человечество существовало и существует непрерывно в течение последних нескольких миллионов лет. Это стало возможным исключительно из-за благоприятных климатических, экологических и природных условий жизни в субтропиках.

Дело в том, что в субтропиках произрастают практически все дикие предки всех будущих культурных растений человечества. Животный мир субтропиков необычайно богат видами умеренного и тропического поясов. Океаны и моря субтропиков отличаются высокой температурой (в среднем +15-16°С), солёностью вод, биоразнообразием подводной жизни и морепродуктов.

В Юго-Восточной Азии и у подножия Гималаев субтропики непосредственно граничат с субэкваториальной зоной (тропиками).

Летом (июнь-август) в северных субтропиках становится солнечно, жарко и сухо из-за прихода воздушных тропических масс. В южных субтропиках это происходит зимой – в декабре-феврале. Наоборот, зимой (декабрь-февраль) в северных субтропиках прохладно, пасмурно и дождливо. В южных субтропиках дождливо в июне-августе.

Зимой в субтропиках температура воздуха значительно понижается (в сравнении с летней), но всё равно остаётся в пределах около 0°С. Если в субтропиках выпадает снег, то он быстро тает и задерживается только в равнинных низинах или на склонах гор.

Растительный и животный мир субтропиков чрезвычайно богат видами. Из-за долгого жаркого лета и короткой относительно мягкой зимы в субтропиках практически «бархатная осень» переходит в бурную весну.

В регионах влажных предгорных субтропиков выпадает более 1000 мм осадков в год. Сухие субтропики отличаются летней жарой, но в среднем получают до 150 мм осадков в год, их атмосферная среда и почва более увлажнённые, чем саванны, полупустыни и пустыни. Микроклимат в субтропиках меняется от ливневых дождей до засухи.

Во влажных субтропиках много разнообразных лесов и лесных растений, которые отличаются теневыносливостью и хорошо уживаются друг с другом.

В сухих субтропиках, как правило, растут светолюбивые растения и деревья, которые хорошо защищены от сухих пыльных бурь. При этом растения субтропиков относительно хорошо переносят заморозки и похолодание климата.

В субтропиках много ягодных и плодовых (фруктовых) растений и деревьев. Субтропические плоды и фрукты сочные, приятные на вкус и очень полезные. Чаще всего их употребляют в сыром виде или получают из них соки.

Плоды финиковой пальмы и инжира хорошо сохраняются в сушёном виде и употребляются первобытными людьми в течение всего года.

Многие субтропические плоды, фрукты и ягоды обладают целебными свойствами, которые, несомненно, изначально известны первобытным обитателям субтропиков.

Тоже самое относится к листьям, коре, корневищам, цветам и другим частям лечебных субтропических трав и иных растений (например, цитрусовых).

Там, где приморские горы относительно невелики (700-900 м), как около современного причерноморского города Новороссийска, сухие и влажные субтропики соседствуют, а с гор иногда приходит суровый, холодный, северный и бурный ветер – бора. Здесь дожди идут больше зимой, а летом царит сушь.

В данное время (50 000 до н.э.) приморские районы средиземноморских и причерноморских субтропиков покрыты прекрасными дубовыми, буковыми, сосновыми и кедровыми лесами (пушистый дуб, пицундская сосна и ливанский кедр).

В сухих субтропиках растут характерные растения с колючками: держидерево, ежевика, шиповник, можжевельник. Порой эти кустарники создают практически непроходимые заросли.

К сожалению, на известковых почвах субтропиков (ракушечник, мергель) вода долго не задерживается, растворяет их, просачивается, уходит в трещины, расщелины и многочисленные карстовые пещеры и ходы. Растениям прорасти и выжить на такой почве очень непросто.

В сухих субтропиках выживают самые неприхотливые, засухоустойчивые и жаровыносливые растения, например, чабрец и астрагал. У многих из этих растений листья имеют густые пушистые волоски уменьшающие влагоотдачу. Поэтому издали эти листья кажутся пыльными…

На крутых скальных склонах субтропических гор Крыма и материкового Причерноморья в трещинах цепляется корнями и растёт обыкновенная или пицундская сосна с красивой длинной хвоей. На высоте более 300 м над уровнем моря в горах растут реликтовые сосны и высокие тёмно-зелёные древовидные можжевельники. Эти деревья и кустарники очень устойчивы и к засухе и заморозкам. Их «предки», вероятно, росли здесь сотни тысяч лет назад…

Деревья и растения субтропиков, как правило, очень душистые, пахучие, с красивыми цветами. Реликтовые сосны и можжевельники, например, испускают характерные флюиды эфирных масел, которые отпугивают вредных насекомых, комаров и оздоровляют микроатмосферу окружающей среды.

Автор «Хронологии…», участвуя в организации и проведении мероприятий по охране, защите и благоустройству участков произрастания реликтовых крымских сосен и можжевельника, сам неоднократно ночевал под кронами этих чудесных деревьев, испытал на себе их целительную и животворную силу…

Леса влажных субтропиков, как и дождевые тропические леса, - густые и многоярусные. Здесь так же растения соперничают за доступ к солнечному свету. При этом тепла, воды и питательных веществ в почве хватает всем.

В верхнем ярусе субтропического леса господствуют широколиственные деревья – дуб, бук, настоящий каштан, тис. Плоды настоящего каштана очень вкусные, а ягоды тиса очень ядовитые.

В среднем ярусе субтропического леса растут граб и «дзельква». Древесина дзельквы, очень прочная и не поддаётся гниению (как древесина реликтового можжевельника).

Практически все субтропические деревья обладают прочной и долговечной древесиной, которая изначально весьма ценится первобытными людьми, особенно классическими неандертальцами и кроманьонцами данного и последующего времени (50 000-30 000 до н.э.).

В нижнем ярусе субтропических лесов растут кустарники – лавровишня, рододендрон и самшит. Все они имеют характерные мелкие тёмно-зелёные жёсткие глянцевые листья.

Самшит растёт очень медленно, имеет тяжёлую, плотную и твёрдую, как кость, древесину (тонет в воде). Из-за своей твёрдости и красоты древесина самшита годится для красивых и прочных декоративных поделок и украшений.

В самом нижнем, травянистом ярусе субтропического леса растут эфемероиды – луковичные растения, которые цветут зимой, когда лес сбрасывает листву. Например, знаменитый подснежник распускается, как только стает снег – в январе-феврале.

Есть в субтропическом лесу и свои лианы – ползучий вечнозелёный плющ. Плющ иногда покрывает отвесные склоны скал и гор сплошным переплетением своих стеблей, оплетает высокие деревья, стелется по земле. Плющ – одно из тех редких растений, которые обитают на всех ярусах субтропического леса.

Так же, как плющ, может расти дикий виноград и сассапариль, побеги которой похожи на мотки колючей проволоки.

Многие субтропические деревья и растения покрыты эпифитами – папоротниками, мхами, лишайниками.

На территории далёких субтропических островов Юго-Восточной Азии и в Австралии растут реликтовые деревья и растения, предки которых росли на древних материках и континентах миллионы лет назад.

Во влажных субтропических лесах Австралии растут несколько видов араукарии и ногоплодника– необычных хвойных растений с плоской широкой хвоей, а также «веерная пальма ливистона южная» - с красивыми длинными «остроносыми» листьями веером на длинных колючих стеблях.

Для Австралийских субтропиков характерны «дорифора» - крупное дерево с белыми душистыми цветками, «евгения миртолистная» с кремовыми цветками и красными ягодами, «питтоспорум волнистый».

На юго-западе Австралии растёт тонкое бобовое небольшое деревце – «альбиция пучкоцветная». В австралийских субтропических горах растёт древовидный папоротник «циатея южная», а также два вида семейства протейных – «гревиллея крепкая» и «стенокарпус выемчатый».

В субтропиках Южной Америки растёт высокое лиственное дерево из семейства миртовых «фейхоа Селлоу» или «акка». У акки красивые белые цветы и крупные съедобные плоды.

На субтропической территории будущей Бразилии растёт лиственное плодовое дерево – «псидиум Кэттли», у которого плоды размером с грецкий орех по вкусу напоминают евразийскую землянику умеренных широт. Во влажных бразильских субтропиках растёт папоротник «блехнум бразильский».

В субтропических лесах Северной Америки выделяются своей мощью знаменитые «секвои вечнозелёные» - очень высокие (до 100 м в высоту и 5-9 м в обхвате) и долгоживущие хвойные деревья (живут до 250 лет).

На болотах и в заболоченных речных поймах влажных субтропиков Северной Америки растёт «болотный кипарис» с красивой мягкой хвоей кроны. У болотного кипариса характерные вертикальные дыхательные корни пневматофоры, поглощающие кислород непосредственно из воздуха.

Одно из самых древних растений субтропиков – «магнолия крупноцветковая». Она появилась на Земле около 120 000 000 лет назад и сменила господствующие тогда голосеменные растения.

Во влажных африканских субтропиках и в оазисах африканских саванн очень распространены: «финик отклонённый», «фикус бокальчатый», «плектрантус», разные виды «пеларгоний», а также высокие травы, например, «стрелиция», соцветия которых своим видом похожи на головку птицы с яркими перьями.

Для субтропиков характерны – постоянный рост и цветение разнообразных растений, наличие крупных вечнозелёных лиственных кустарников и небольших деревьев (самшит, лавровишня, рододендрон понтийский).

Большинство южных субтропических деревьев и кустарников не выносят сильных заморозков и не могут расти в резко континентальном сезонном климате. Такие растения, как настоящий каштан, дикая кавказская хурма, дикая крымская фисташка являются «родственниками» теплолюбивых тропических растений (например, кавказская хурма родственна тропическому эбеновому дереву).

При этом в субтропиках много реликтовых (древнейших) растений: земляничное дерево, железное дерево, шёлковая акация, рододендрон понтийский и другие. Их присутствие свидетельствует и доказывает длительность периода сравнительно тёплого климата субтропического пояса в истории Земли.

Особый интерес к растительному и животному миру субтропиков Крыма, Причерноморья и Кавказа, так как здесь издревле обитают многочисленные поколения самых древних первобытных людей, в том числе классические неандертальцы и кроманьонцы данного времени (50 000 до н.э.). Что могло их привлекать и обеспечивать их существование и жизнедеятельность в этих местах?

Субтропический Южный берег Крыма – одно из таких мест. В данное время (50 000 до н.э.) к причерноморским субтропикам относится вся территория шельфа Северного Причерноморья свободная от вод Чёрного моря-озера. Например, приморская территория Крыма, которая обрывистым горным склоном возвышается на 300-400 метров над уровнем моря (с учётом его уровня в данное время – 50 000 до н.э.).

Геологическая, экологическая, природная и этнографическая история Чёрного моря и Причерноморья будет изложена в соответствующих главах «Хронологии…», но здесь необходимо отметить, что Причерноморье и Прикаспий возможно, являются вероятными местами возникновения древнейших первобытных цивилизаций типа легендарных Арктиды-Гипербореи, Атлантиды и Меганезии-Лемурии-Му-Сунда…

Морское побережье Крыма и Северного Причерноморья данного времени (50 000 до н.э.) – это субтропики с сухим климатом средиземноморского типа, с жарким сухим летом и прохладной дождливой зимой. Среднегодовая температура в этих местах около + 13°С, годовое количество осадков 550-580 мм. Летом очень тепло и даже жарко (средняя температура июля около + 24°С). Зима мягкая, дождливая с кратковременными заморозками (обычно не ниже – 5… - 8°С). Средняя температура субтропиков Северного Причерноморья и Крыма в январе – около + 4°С.

Коренная растительность субтропиков Северного Причерноморья и Крыма – это низкорослые разреженные леса многочисленного пушистого дуба, древовидного можжевельника, сосны и акаций. Деревья здесь, как правило, невысокие, с извилистыми стволами и ветвями, разреженными кронами. В этих лесах, как правило, просторно, светло и сухо. Из-за этого в травянистом покрове причерноморских субтропических лесов почти нет папоротников.

Дуб пушистый имеет такие же листья, как дуб черешчатый, произрастающий в средней полосе Восточно-Европейской (Русской) равнины, но листья дуба пушистого имеют короткое густое «опушение». Крымский дуб пушистый – это низкорослое засухоустойчивое дерево с причудливым извивом ветвей и сучьев. Ствол старых дубов может быть очень толстым (несколько обхватов), но высота дуба пушистого не более 7-8 м.

Древовидный можжевельник похож на низкорослую сосну с разреженной широкой и зонтиковидной кроной. В кроне можжевельника множество сизовато-синих шишко-ягод, размером со зрелую горошину. Мелкие чешуйчатые листья и синие шаровидные шишко-ягоды отличают древовидный можжевельник от сосны и других хвойных деревьев субтропиков. Вероятно, уже в данное время исключительно твёрдая и ароматная древесина можжевельника весьма ценится и, возможно, применяется первобытными людьми.

В субтропическом крымском лесу растёт дикая фисташка. Извилистый и узловатый ствол дикой фисташки покрыт пепельно-серой корой. Старые деревья фисташки имеют у земли ствол диаметром больше метра, но высота деревьев не превышает 6-7 м. На дикую фисташку сильно влияет недостаток воды, жара и скудная скалистая почва. От этого плоды дикой крымской фисташки не съедобные. Однако фисташка обладает почти таким же сильным и приятным ароматом смолы, как сосна и ель.

В субтропическом причерноморском и крымском лесу растёт земляничное дерево с красивым кораллово-красным стволом, гладкой корой, которая похожа на покрасневшую кожу загорелого человека. Наружный тонкий слой коры земляничного дерева ежегодно сбрасывается. После этого ствол становится светлым, зеленоватым, но со временем кора снова становится красной.

Листья земляничного дерева плотные, кожистые, блестящие, преимущественно правильной овальной формы. Земляничное дерево хорошо переносит небольшие зимние заморозки. Возможно, земляничное дерево единственное вечнозелёное лиственное дерево крымских и причерноморских субтропиков.

Плоды земляничного дерева маленькие, шаровидные, оранжевые и напоминают ягоды земляники. Они тоже сочные и сладковатые, но никоим образом не родственны лесной землянике умеренной полосы Евразии. Этими плодами питаются птицы, которые и разносят семена ими и разносят семена земляничного дерева.

В субтропическом крымском лесу растёт грабинник с очень тонким, как соломинки, молодым веточкам. Грабинник – небольшое засухоустойчивое дерево с гладкой серой корой и извилистым узловатым стволом (характерным для всех деревьев причерноморских и крымских субтропиков).

Среди субтропических крымских кустарников выделяется пузырник. Его сильно вздутые плоды похожи на «рыбьи пузыри». Жасмин кустарниковый имеет с черными блестящие плоды величиной с горошину. Ладанник таврический легко узнаваем по характерным морщинистым листьям и крупным розовым цветкам, похожим на цветки шиповника.

В травяном покрове субтропического крымского леса растёт невысокое вечнозелёное растение – иглица понтийская. У иглицы понтийской необычайно крепкие стебли с жёсткими овальными пластинками с острой колючкой на конце. Это не листья, а те же видоизменённые стебли.

На верхушке этих колючих стеблей иглицы вырастает ярко-красный шаровидный плод величиной с мелкую вишню. Настоящие листья иглицы растут в виде очень мелких беловатых чешуек у основания плоского стебля. Такая структура растения иглица понтийская сформировалась в результате характерной особенности засушливости климата.

Иглица понтийская часто покрывает почву крымских лесов сплошным колючим покровом, по которому первобытному человеку без обуви передвигаться практически невозможно, впрочем, так же, как и хищным зверям с мягкими лапами.

В разнообразном травяном покрове причерноморских и крымских субтропиков много трав, цветов, среди которых оранжево-жёлтые цветы чрезвычайно рано цветущего шафрана Сузи и белые цветы подснежника. В тёплую погоду они цветут даже в середине зимы что, несомненно, радует первобытных людей, классических неандертальцев и кроманьонцев данного времени (50 000 до н.э.).

Субтропический лес подразделяются на гемигилей, муссонные смешанные леса, средиземноморские леса и кустарники. В субтропических лесах Средиземноморья преобладают заросли жестколистных вечнозелёных невысоких деревьев и кустарников. Средиземноморские леса разреженные и на открытых лужайках и опушках буйно растут различные цветистые и плодовые кустарники и травы: можжевельники, благородный лавр, земляничное дерево, дикие маслины, нежный мирт и розы.

Климат Средиземноморья – сухой, солнечный, жаркий, лето засушливое, а зима дождливая, очень редко с заморозками. Там, где господствуют муссонные ветра – развиваются смешанные леса тёплого климата почти саванного типа – с сухой зимой и влажным летом.

На юго-востоке будущих США (Северная Америка) на юге Бразильского плоскогорья (Южная Америка), на юго-востоке Африки и на Северном острове Новой Зеландии растут леса субтропической подзоны – гемигелей.

Более влажный восточный и юго-восточный приморский климат с летними обильными дождями (Дальний Восток, Приморье Восточной Азии) формирует густые влажные субтропические леса из вечнозелёных дубов, магнолий, камфарного лавра, многочисленных лиан, зарослей бамбука и различных кустарников.

Характерным для субтропических лесов является наличие хвойных деревьев и древовидных папоротников.

Типичными субтропиками Евразии является природная зона Средиземноморья. В западной стороне Средиземноморья влажный (зимний) и тёплого (летний) периоды не совпадают с такими же периодами на востоке. Среднегодовое количество осадков на средиземноморских равнинах составляет 300-400 мм (в горах до 3000 мм).

Большая часть осадков в Средиземноморье выпадает в зимний период. Зима в Средиземноморье тёплая (температура в январе не ниже -4°С). Лето жаркое и сухое – средняя температура в июле выше 19°С.

В западной части Средиземноморья обильно растёт высокорослый (до 20 м) «каменный дуб склерофит». Ниже растут кустарники и низкорослые деревья: самшит, земляничное дерево, филлирия, калина вечнозелёная, фисташка и многие другие растения. Густой субтропический лес не даёт развиться травяному покрову. На очень бедных и кислых почвах растёт замечательное дерево – пробковый дуб.

На территории восточной части будущей Греции и на «анатолийском» побережье Средиземного моря каменный дуб «уступает место» лесам из «кермесового дуба». Южнее дубовые леса сменяются «зарослями дикой маслины (дикое оливковое дерево), фисташки лентискуса и цератонии».

В горных районах Средиземноморья растут леса из пихты европейской, сосны чёрной и знаменитого ливанского кедра (Ливан), а на песчаных почвах средиземноморских равнин растут различные виды сосны - итальянская, алеппская и приморская сосна.

Для сухих районов Средиземноморья характерна зона «маквис» - разнообразные древесно-кустарниковые растения подлеска дубовых лесов: «различные виды эрики, ладанников, земляничной дерево, мирт, фисташка, дикая маслина, рожковое дерево и другие». При этом кустарники часто опутаны вьющимися и колючими растениями: сассапарелью, ежевикой разноцветной, розой вечнозелёной. Из-за колючих растений «маквис» практически непроходим для человека, но является отличным местом для логовищ и стоянок.

На территориях вне лесов и «маквиса» развивается субтропическая растительность подзоны «гариги» (томилляры). Это, как правило, низкорослые (до 1,5 м) заросли кермесового дуба, многочисленные растения семейства губоцветных, бобовых и розоцветных. Здесь опять же растут: самшит, земляничное дерево, фисташка, можжевельник, терпентинное дерево, большой вереск, чёрный ясень, сассапариль, мышиный тёрн, спаржа, тамус обыкновенный, лаванда, шалфей, тимьян, розмарин, ладанник, средиземноморская дикая роза.

На каменистых пустошах Средиземноморья формируется растительность подзоны «фригана». Здесь, как правило, выживают геофиты (асфоделус), ядовитые (молочаи) и колючие (астрагалы, сложноцветные) растения.

В низовьях гор Средиземноморья, в том числе в западном Закавказье, растут красивые субтропические вечнозелёные лавровые (лавролистные) леса и «море

роскошных разноцветных пахучих цветов».

Субтропики – это место появления (зарождения) многих ценных будущих культурных цитрусовых растений: апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов, хурмы, а также маслины, лавровишни, инжира, граната, миндаля, финиковой пальмы, винограда, многих других плодовых деревьев и кустарников.

Где-то здесь в субтропическом поясе Евразии находится территория будущего библейского райского сада – Рая…

Автор не напрасно так подробно представляет древесно-растительный мир субтропического пояса и Средиземноморья, так как именно такую растительность ежедневно могли видеть, воспринимать, осмысливать, осознавать и использовать в повседневной жизнедеятельности первобытные люди разных рас и человечеств, в том числе классические неандертальцы и кроманьонцы. На протяжении многих десятков тысяч лет это была их Ойкумена – обитаемый мир и настоящая родина…

Кстати, средиземноморское земляничное дерево «в виде красивого вечнозелёного куста или маленького дерева растёт во многих местах на побережье Адриатики, даёт зеленовато-белые цветы и богатые соцветия оранжево-красных круглых плодов с неровной поверхностью, густо покрытой бородавками».

Плоды земляничного дерева не очень вкусные и в большом количестве вызывают расстройство желудка, но при этом дурманят и пьянят. Недаром они будут цениться в Древнем Риме и получат римское наименование «unumtantumedo» - «ем только один» (Плиний). Из плодов земляничного дерева на Бриюнских островах до сих пор «гонят» ракию (самогонку)…

Восточноазиатские субтропики являются родиной «мирты» (миртового дерева) - прекрасного ароматного растения, которое, как и лавр, в античные времена будет считаться святым и особенно ценным. Дикая мирта растёт только на солнечном и тёплом субтропическом побережье. Мирта «цветёт в июле и августе белыми и нежными пахучими цветами с пятью лепестками и множеством тычинок». Слегка смолистые плоды-ягоды мирты приятного, сладковатого, ароматного вкуса созревают поздней осенью (в ноябре). Первобытные люди едят их свежими, а будущие древние греки и римляне будут использовать плоды мирты в качестве пряности.

Терпентинное дерево (смрдель, юд, дикий сладкий рожок, тршля) – это субтропический «разветвлённый листопадный куст высотой до 10 м с ароматичным смолистым запахом, с богатой и красивой кроной».

На тёмно-зелёных листочках терпентинного дерева часто «появляются шишки похожие на жуков, образующиеся от укуса («инсект иудин рогач»)». Терпентиновое дерево растёт в сухих, тёплых и каменистых местах северного Средиземноморья. Молодые ростки и плоды терпентинного дерева съедобные и употребляются в сыром виде, но вкус у них горьковатый и острый, смолистый и ароматный. Кстати – помогают от запора…

Особое место в субтропическом поясе Евразии занимает Анатолийское плоскогорье (территория современной Турции). Эта территория непосредственно граничит с приморскими и горными районами, на которых издревле существовали самые древние первобытные люди (гоминиды, архантропы, питекантропы). На этой территории, вероятно, возникали первобытные стоянки и пересекались пути миграций первобытных людей различных видов и рас.

Анатолийское плоскогорье поднято в среднем на 900-1500 м над уровнем современного моря и окружено горами, которые возвышаются над ним на 600-1200 м.(кроме западного морского анатолийского побережья). Ландшафт Анатолийского плоскогорья слабоволнистый, изрезан руслами древних рек, а на высоте 900 м над уровнем моря расположено бессточное озеро Туз.

Север Анатолийского плоскогорья в результате селей и сбросов избытков воды сильно изрезан и имеет вид гор, рассечённых долинами рек, несущих свои воды в Чёрное море. На плоскогорье есть немало вулканических гор (конусов) с застывшими лавовыми потоками.

На востоке плоскогорье постепенно поднимается и переходит в Восточно-Анатолийское (Армянское) нагорье. Здесь горы в беспорядке соединяются с горами и горными цепями Загроса и Восточного Закавказья (Азербайджан). В этой горной стране царит и господствует вулканическая вершина Большого Арарата(5137 м над уровнем моря).

Большая часть коренного Анатолийского плоскогорья в этом месте залита толстым слоем лавы, но имеет несколько котловин тектонического происхождения, в самой обширной из которых, на высоте 1720 м над уровнем моря, располагается солёное бессточное озеро Ван. История этого озера Ван и местности вокруг него ещё ждёт свои исследователей и открывателей, так как здесь, возможно, в данное время существует нечто подобное «райскому саду»…

В крайней восточной части Анатолийского плоскогорья и горной страны Малой Азии, где горные пики Загроса поднимаются на высоту 3700-4300 м, находятся истоки исторически знаменитых рек Передней Азии и Закавказья – Тигр, Евфрат, Аракс и Кура.

На юге Анатолийского плоскогорья, где неровности ландшафта постепенно переходят в пустынную равнину, располагается северная окраина Сирийского плато. Этот ландшафт имеет глубокие речные долины и относительно низкие возвышенности-кряжи.

На территории Анатолийского плоскогорья господствует субтропический сухой и жаркий континентальный (переходный) климат. На анатолийском побережье Чёрного моря и на нижней части склонов Понтийских гор климат переходный, мягкий– от средиземноморского к влажному субтропическому. Здесь холодным воздушным массам противостоят горы. В разгар зимы средняя температура здесь не ниже 4-7°С, а летом и ранней осенью (август) 20-24°С.

На западе анатолийского плоскогорья в год выпадает от 635 мм осадков, а на востоке (в горах) – более 2500 мм. Они выпадают во все сезоны, но преимущественно в период с осень до начала весны (с октября по март).

В центральной части Средиземноморья на побережье Эгейского и Средиземного морей господствует типично средиземноморский климат с жарким сухим летом и тёплой дождливой зимой. Летом, обычно, здесь практически не бывает дождей, солнечно, ясно, очень тепло и сухо. В районе Мраморного моря в среднем за год выпадает 500-750 мм осадков, на внутренних побережьях Средиземноморья – 380-500 мм, а на склонах Тавра, естественно, осадков больше 750 мм в год.

В разгар лета средняя температура вокруг Мраморного моря от 23 до 27°С (в тени), а зимой – 4-9°С. Зимой часто бывают солнечные дни, но иногда случаются заморозки по ночам. На Анатолийском плоскогорье летом относительно жарко, а зимой холодно. При этом температура воздуха днём и ночью резко различается, повышаясь днём до 27-32°С и опускаясь ночью до 10-15°С.

Зимой во внутренних районах Анатолийского плоскогорья зимой бывают морозы до –18°C и ниже. В периоды оледенений все эти средние и максимальные значения температуры воздуха резко снижаются на 10-20 градусов. Годовая норма осадков во внутренних районах Анатолийского плоскогорья не превышает 500 мм, но и не менее 250 мм.

Все эти данные по температуре и осадкам приводятся автором для того, чтобы обосновать объективными физическими данными климата вероятность постоянного (непрерывного) пребывания в субтропическом поясе Северной Африки, Средиземноморья, Причерноморья, Кавказа и Прикаспия многих и многих поколений первобытных людей разных человечеств, рас, наций и народов. Во все времена Каменного века и последующих эпох и периодов в субтропиках существовали, жили, боролись и выживали самые разные люди, в том числе реликтовые человекообразные приматы, гоминиды, архантропы и питекантропы.

Встречи и общение с ними, борьба и взаимодействие остались в наследственной мифологической памяти многих коренных народов, обитающих доныне в субтропическом поясе Земли. Субтропики – это самая густонаселённая природная зона Земли…

Очень важным для судеб человечества феноменом является субтропическая растительность Средиземноморья, Причерноморья, Прикаспия, Малой Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Типичная средиземноморская растительность характерна для южного побережья Эгейского моря и окрестностей Мраморного моря. Восточнее пролива Дарданеллы располагается растительность причерноморского типа.

На Анатолийском плоскогорье на низких высотах растут низкорослые деревья, кустарники, большое количество колючих и луковичных растений. Анатолийский маквис состоит из вечнозелёных дубов, сосен, лавра. Во внутренних районах господствуют колючие кустарники и травы «гаррига» и «фригана». Выше по склонам гор располагаются леса из вечнозелёных и листопадных деревьев с подлеском из высоких кустарников.

Равнинные внутренние территории Анатолийского плоскогорья и Восточно-Анатолийского (Армянского) нагорья имеют порой сплошной покров из трав высотой 15-45 см. В более сухих районах трава распадается на отдельные дерновины. Только вблизи рек и озёр растут субтропические деревья и кустарники.

Во время сухого сезона субтропическая степь Анатолийского плоскогорья бурого цвета, а в сезон дождей – зелёная и разноцветная от обилия трав и цветов. Предгорья покрыты красивыми разреженными лесами и образуют ландшафты паркового типа. Здесь растут древесный можжевельник, рожковое дерево, дуб, боярышник. Нижним ярусом являются многочисленные виды злаков, кустарников и разнотравья.

Понтийский или причерноморский тип субтропической растительности Анатолийского плоскогорья выражен наиболее ценными в первобытном хозяйстве породами субтропических деревьев, среди которых доминируют листопадные широколиственные клён, грецкий орех, дуб и лещина(будущий фундук).

Выше границы распространения широколиственных лесов располагаются субтропические растения альпийского типа. Их больше всего на востоке Анатолийского плоскогорья, где деревья сохраняются только в защищённых от холода долинах. Зато здесь доминируют «альпийские луга» - царство сочного разнотравья и, соответственно, горных растительноядных животных.

Фактически Балканы и Анатолийское плоскогорье являются местом встречи («перекрёстком») субтропической флоры и фауны Европы и Азии с доминированием азиатских представителей. Поэтому в Средиземноморье данного времени (50 000 до н.э.) находится исключительно много разных видов животных – хищных и растительноядных.

Среди них: слон, лев, гепард, леопард, тигр, множество видов крупных копытных (бык, тур, антилопы), рысь, волк, виверра, пещерный медведь, лисица, шакал, гиена, различные виды обезьян, газель, дикий осёл, кавказский олень, муфлон (горный баран и овца), лань, дикий кабан, выдра, хорёк, дикобраз, соня, лесная мышь, белка, хомяк, черепахи, различные змеи (ужи и полозы, гадюка, носорог, гюрза, кобра), гекконы, хамелеоны, различные ящерицы, гриф, сокол, белоголовый сип, зяблик, коноплянка, щегол, чёрный дрозд, голубая сорока, большая синица, жаворонки, воробьи, канареечные вьюрки, славки, пересмешники, каменки, мраморный чирок, огромное количество бабочек, жуков и иных насекомых, кузнечик, цикада, саранча, термиты и скорпионы.

Отличительной особенностью практически всех субтропических средиземноморских животных является их своеобразная красота. Они попросту красивы, хорошо развиты и гармонично сложены, обладают яркой и запоминающейся внешностью и видом. Несомненно, многие из этих животных и птиц в данное время являются тотемами первобытных общин, родов, фратрий и племён, а в дальнейшем станут структурами-образами-символами божеств и богов.

Также, несомненно, образ жизни и повадки животных и птиц субтропиков стали образцами и примерами для подражания в поведении первобытных людей, правилами и естественными законами, критериями для оценки, мнений и суждений. Структуры-образы растений и животных субтропиков прочно вошли в мир ведических и мифологических образов и архетипов, в обычаи, обряды, культы, верования и религии, в культуру и искусство практически всех народов мира.

Субтропики Черноморского побережья Кавказа отличаются влажным субтропическим климатом. Здесь в год выпадает в среднем 1400-2400 мм осадков. Поэтому растительность и животный мир кавказского Причерноморья никогда не испытывают жажду.

Зима в кавказских субтропиках всегда мягкая, относительно тёплая, хотя иногда бывают кратковременные заморозки (не ниже – 5-8°С). Ближе к горам климат становится всё более тёплым и влажным (район Батуми).

Растительный покров кавказских субтропиков образуют густые и высокие листопадные леса великолепных деревьев – бук восточный, граб кавказский, липа кавказская, каштан благородный и другие. Кроме этих высоких деревьев здесь, как и повсюду в евразийских субтропиках, растут вечнозелёные самшит, лавровишня, рододендрон понтийский, падуб колхидский и другие низкорослые деревца и кустарники. В этих лесах и подлеске распространены типичные субтропические лианы - ломонос виноградолистный и сассапариль.

Одно из наиболее ценных кавказских деревьев – это бук восточный. У бука восточного гладкая пепельно-серая кора и мощный ствол, очень густая крона. Осенью бук даёт плоды формой и величиной похожие на крупную вишню. Внутри этих плодов – один-два трёхгранных светло-бурых орешка.

Эти буковые орешки съедобные, их можно есть сырыми, но лучше поджарить на плоском раскалённом камне. Из ядер этих орешков путём отжима в каменной ступке можно добыть масло, которое может быть использовано для приготовления еды и для хозяйственных нужд.

Буковая древесина – очень ценный поделочный материал, из которого можно с успехом делать множество замечательных вещей (рукояти орудий, посуду, столовые приборы, мебель, сосуды для хранения скоропортящихся продуктов, оружие). Буковые дрова – отличное топливо для костра. Буковое дерево хорошо, ароматно и долго горит, даёт много тепла.

Другое ценное дерево кавказских субтропиков – граб кавказский. Граб похож на бук, но меньше по размерам. У граба есть рыхлые серёжки с плодами, которые свисают с веток гирляндами. Плоды граба – это мелкие, слегка сплюснутые орешки, собранные в гирлянды. Древесина граба годится для изготовления рукояток орудий и оружия, она отличается большой прочностью и сопротивлением трению.

Кавказский настоящий каштан – это тоже очень полезное дерево субтропиков. Его плоды находятся внутри колючих зелёных шаров величиной с небольшое яблоко. Осенью в этих шарах созревают коричневые блестящие плоды-каштаны округлой формы. Их мякоть съедобна в сыром виде и приятна на вкус. Однако издревле плоды настоящего каштана едят жареными или варёными.

Древесина настоящего каштана не поддаётся гниению, поэтому стволы и ветки настоящего каштана используют для строительства шалашей-жилищ, схронов-погребов, схронов-святилищ. Такое свойство древесины каштана особенно ценно во влажном субтропическом климате причерноморского Кавказа.

Естественно, что чрезвычайно твёрдая древесина самшита также используется классическими неандертальцами и кроманьонцами данного времени (50 000 до н.э.) для изготовления прочных и износоустойчивых деревянных орудий и оружия. Правда, для обработки древесины самшита требуется огромное количество времени и труда. Вполне вероятно, что некоторые орудия или изделия из самшита начинали делать одни члены семьи, а продолжали – другие…

Лавровишня лекарственная – это вечнозелёный кустарник или деревце субтропиков Кавказа. Листья лавровишни при растирании пальцами пахнут миндалём. Чёрные блестящие плоды лавровишни почти такие же, как у черёмухи, но крупнее. Они съедобны и имеют сладкий вкус.

Лавровишня – это настоящее лекарственное растение и её листья, несомненно, используются первобытными людьми для обезболивания и успокоения. Древесина лавровишни тоже очень тяжёлая, прочная и крепкая, как древесина самшита.

Подлесок кавказских субтропиков украшают крупные и красивые розовато-сиреневые цветки рододендрона понтийского, собранные в густые пышные соцветия. Иногда рододендроны вырастают в деревце высотой 5-6 м.

Субтропическая лиана сассапариль имеет крепкий стебель, который из-за шипов-колючек напоминает «колючую проволоку». Такие шипы-колючки легко рвут и ранят шкуру и кожу, одежду и обувь людей.

На стволах субтропических кавказских деревьев часто обитает другая распространённая лиана – плющ. Плющ цепляется за кору деревьев своими особыми короткими корнями. Плющ поднимается высоко по стволу любого дерева и густо оплетает его так, что дереву не остаётся никакого солнечного света.

Плоды плюща – это небольшие зеленовато-синеватые ягоды шаровидной формы, которыми, обычно, питаются птицы.

Другая типичная лиана кавказских субтропиков – это ломонос виноградолистный. Причудливо извивающиеся стебли ломоноса очень крепкие, деревянистые, а сам он листопадный. При этом ломонос относится к семейству лютиковых растений, а лютиковые – это травы…

Среди субтропических кавказских растений необычные папоротники – листовик (со сплошными листьями) и птерис критский (его листья похожи на листья ясеня). В травяном покрове кавказских субтропиков есть зимние цветы, например, белые подснежники и розоватые цикламены.

На западном берегу Каспийского моря находится ещё один район кавказских субтропиков – Талыш (Азербайджан, у границы с Ираном). Здесь растут реликтовые листопадные субтропические леса, в которых произрастает «железное дерево» (парротия персидская). Это дерево имеет чрезвычайно прочную, тяжёлую и твёрдую древесину. Ветви и стволы железного дерева могут срастаться между собой, образуя переплетения.

В этих лесах растёт альбицция (ленкоранская шёлковая акация), которая своей ажурной листвой напоминает родственную тропическую мимозу. Другое дерево Талыша – дзельква граболистная. Ствол дзельквы имеет странный окрас – оранжевые пятна похожие на ржавчину. Толстые сучья и стволы дзельквы тоже срастаются между собой в причудливые переплетения. В субтропическом лесу Талыша есть и другие странные, необычные и очень древние растения…

Среднеазиатские и центрально азиатские субтропики – это типичные регионы с сухим субтропическим климатом, растительностью и животным миром. Здесь, как и повсюду в субтропиках, растут вечнозелёные кустарники и деревья, но их особенности и отличия определяются внутриконтинентальным местоположением и удалённостью от океанов, ландшафтом и рельефом местности.

Здесь царит солнце и резко континентальный аридный (сухой) климат, дефицит атмосферной и наземной влаги. Здесь субтропики непосредственно соседствуют с саваннами, полупустынями и пустынями.

От ближайшего Индийского океана и тропических влажных муссонов Средняя и Центральная Азия отгорожена высочайшими горными системами Земли, поэтому вся атмосферная влага выпадает в южном предгорье Гималаев в северной части будущей Индии.

Солнечное излучение и нагретая поверхность быстро прогревают воздушные массы поступающие в Среднюю Азию с северо-запада и севера Евразии, поэтому среднеазиатские субтропики летом быстро трансформируются в сухие тропики. Только зимой холодный воздух умеренного пояса Евразии достигает Средней и Центральной Азии и делает климат умеренно субтропическим.

Сезонными перемещениями так называемой «иранской ветви фронта воздушных потоков умеренных широт» определяется смена дождливых и сухих периодов на юге Средней Азии. Зимой здесь начинается циклоническая деятельность и выпадение осадков. Особенно интенсивно осадки выпадают зимой на юго-западных и западных склонах горных хребтов Средней Азии.

Весной «иранская ветвь фронта воздушных потоков умеренных широт» отходит на север, перемещается по южным районам Средней Азии и приносит долгожданные весенние максимальные дождевые осадки (март-апрель).

Летом над пустынными равнинами северной части Туранской низменности и в полупустынях Средней Азии прохладный воздух умеренных широт прогревается и повсеместно устанавливается ясная сухая погода.

Однако зимой арктический холодный воздух с севера и северо-востока иногда над просторами Евразии беспрепятственно достигает даже юго-западных районов Средней Азии, принося с собой похолодание. На востоке Средней Азии проникновению влажного воздуха препятствуют горные кряжи Тянь-Шаня.

В результате летом в среднеазиатских пустынях жарче, чем в тропиках, а в субтропиках суще и теплее, чем в Средиземноморье. Средняя июльская температура здесь 26-32°С в тени. В особо жаркие дни температура воздуха в Юго-Восточных Каракумах (Термез на Амударье) достигает 50°С, а песок в пустыне нагревается до до 79°С.

Для пустынь, полупустынь и субтропиков Средней и Центральной Азии характерны резкие сезонные и суточные колебания температур, резкий переход от зимы к лету. В целом здесь очень мало атмосферных осадков (менее 200 мм в год), почти нет облачности, много солнечного тепла и излучений, сухой воздух.

На территории Средней и Центральной Азии отчётливо выделяются следующие климатические и природные зоны (с севера на юг): умеренная континентальная степная зона; континентальная Северо-Туранская область (средняя и северная часть Туранской низменности, Прибалхашье); горная область Тянь-Шаня; субтропическая континентальная Южно-Туранская область (южная часть Туранской низменности, субтропическая полупустыня); горная область Памиро-Алтая.

Сухие субтропики юга Средней Азии отличаются круглогодичными высокими температурами и ясной безоблачной погодой (200-230 солнечных дней в году). Здесь могут вызревать многие субтропические и тропические растения, но эти места подвержены резким колебаниям дневной и ночной температуры, зимним заморозкам.

Настоящие сухие субтропики издревле существуют только в защищённых горами долинах Атрека и Сумбара на западе будущей Туркмении и юго-западного Таджикистана. В сухом и жарком субтропическом климате Средней Азии хорошо растут и плодоносят плодовые деревья – яблони, груши, сливы, абрикосы, персики, виноград, бахчевые растения (дыни, арбузы). Из-за обилия солнечного света и тепла плоды этих растений необычайно сочные и сладкие.

Там, где в Средней и Центральной Азии есть вода (море, реки и озёра), расцветает жизнь типичных и редких (реликтовых) субтропических растений и животных. Ещё богаче и разнообразнее растительный и животный мир влажных субтропиков Восточной Азии (южная часть Великой Китайской равнины, Корейский полуостров, Японские острова, юг Приморья на Дальнем Востоке).

Здесь вместе с типичными субтропическими вечнозелёными дубами, лавровыми деревьями растут камфарное и лаковое деревья, бамбук, магнолия, камелия, пальмы. Бамбук, вероятно, является одним из самых востребованных субтропических растений для первобытных обитателей субтропиков Восточной Азии и Дальнего востока.

Полуостров Индостан, Индокитай и Зондские острова в данное время (впрочем, как всегда) находятся в поясе жаркого и влажного субтропического и тропического климатов. Здесь в течение всего года очень высокая влажность и температура воздуха, большое количество осадков. Однако количество дождевых осадков в субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии не везде одинаково.

Там, где осадков очень много (больше 1000 мм в год), растут влажные экваториальные и тропические леса (Зондские и Филиппинские острова, остров Цейлон и часть полуостровов Индокитай и Индостан). Практически всё пространство перед южной частью Гималаев покрыто густыми и непроходимыми зарослями тропических и субтропических джунглей.

В этих сплошных лесах огромное разнообразие растений. Здесь растут различные пальмы, древовидные папоротники, бамбук, хлебное дерево, большое количество видов пряных растений (гвоздика, перец, корица). Много деревьев ценных пород – железное, чёрное и красное деревья.

Некоторые деревья достигают высоты 60 м и только на самом верху раскрываются их густые кроны. Под этими огромными деревьями в несколько ярусов располагаются типичные деревья и растения экваториального и субтропического лесов. В этих лесах всегда царит влажный и пряный пахучий полумрак.

Деревья в экваториальном и субтропическом лесу Южной и Юго-Восточной Азии опутаны лианами, которые хаотично опутывают стволы и кроны деревьев, делают лесную чащу непроходимой. На деревьях много растений-паразитов, живущих за счет соков своих носителей.

Только на побережьях Индокитая и Индостана под воздействием муссонных ветров субтропические и экваториальные леса редеют, многие деревья в них сбрасывают листву на сухое время года.

На плоскогорье Декан и в долинах Индокитая, защищённых горами от морских ветров, находятся саванны, или тропическая лесостепь, покрытая высокой жёсткой травой, одиночными или групповыми невысокими деревьями – акацией и мимозой.

У южного подножия Гималайских гор располагаются тропические джунгли (до высоты 1000 м). Выше их расположены субтропические леса. Ещё выше – леса из лиственных и хвойных пород деревьев умеренных широт. Далее в горах находятся заросли низкорослых деревьев и кустарников, а также высокогорные или альпийские луга. На самой вершине Гималаев царит зона вечных снегов и ледников.

В таком изобилии климатических, экологических и географических природных зон Южной и Юго-Восточной Азии обитает множество видов животных. В экваториальных и субтропических лесах на деревьях живут разные породы обезьян. Например, на Больших Зондских островах есть крупные человекообразные обезьяны – орангутанги и гиббоны.

Повсеместно на лесных окраинах обитают слоны, носороги, дикие быки (буйволы), олени, кабаны, а также тигры и леопарды. В субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии очень много змей и ящериц, например, удав (до 7 м длиной), смертельно ядовитая очковая змея (кобра), а также множество мелких животных.

Южная и Юго-Восточная Азия относится к регионам мира, которые изначально, в самые древние времена истории человечества, были заселены представителями разных первобытных человечеств, видов, рас, наций и народов. Плотность, видовой и расовый состав населения здесь весьма велики.

Вероятнее всего, на территории современного шельфа Юго-Восточной Азии (Индонезии) в данное время существует легендарная страна Меганезия-Лемурия-Му-Сунда – родина одной из древнейших первобытных цивилизаций мира. Отсюда в Австралию и в Новую Гвинею пришли в своё время первопроходцы – потомки выходцев из Африки. (ХР. 2.6.17. Эпоха первобытных цивилизаций. «Второй исход» из Африки).

Завершая краткое описание природных субтропических зон Ойкумены (обитаемого мира), автору остаётся только поведать об уникальном субтропическом растительном и животном мире Австралии и Океании.

Типичные тропические леса в Австралийском регионе находятся на Новой Гвинее, на некоторых островах Юго-Западной Океании (Соломоновы острова, Новые Гебриды, Фиджи, Самоа) и на восточном побережье Австралии (Квинсленд, район Кэрнса).

Тропические дождевые леса Австралии и Новой Гвинеи по многим признакам, составу и структуре растительности и животных близок к африканским. В Океании растительность и состав животных беднее, сказывается их морская изолированность от материков.

На восточном и гористом побережье Австралии находятся влажные субтропические сообщества (гилей).Южнее растут субтропические хвойно-широколиственные и вечнозелёные леса. Во влажных австралийских субтропиках растут гигантские эвкалипты, а в мягком и влажном умеренном климате крайнего юго-востока Австралии, Тасмании и Новой Зеландии растут широколиственные, вечнозелёные леса.

В Австралийском регионе практически не бывает морозных зим и общий климат океанских побережий мягкий и тёплый. Такой климат в Австралии сохраняется непрерывно в течение многих миллионов лет, что в условиях относительной изоляции материка, привело к сохранению многих реликтовых (древнейших) растений и животных.

Типичные субтропические гилеи Новой Гвинеи и Австралии по составу флоры близки к экваториальным лесам Малайского архипелага. Субтропический австралийский дождевой лес напоминает типичный южно-азиатский тропический лес: почти одинакова высота деревьев верхнего яруса, много лиан, преобладают древесные растения. Эвкалипт и синкарпия проникают далеко к северу Австралии и образуют в субтропической гилее высший ярус.

На юге доминируют один-два вида южного бука, но и здесь тоже произрастают эвкалипты. На восточном побережье Австралии находятся хорошо увлажнённые вечнозелёные леса с преобладанием высоких (до 80 м) эвкалиптов. Второй ярус леса здесь образован эвкалиптами, миртовыми деревьями, пальмой ливистона и древовидной астрой. Это австралийское дерево в Евразии растёт только в виде трав.

В австралийских субтропиках многочисленны древовидные папоротники, в том числе «бородатая тодея», которая растёт в горах юга Африки и в Новой Зеландии.

На Новой Гвинее и в австралийских тропической горной гилее (выше 1000 м) много хвойных древесных пород. Некоторые из них произрастают в горах юга Африки и Южной Америки. Здесь также много мхов, лишайников, древовидных и травянистых папоротников. В горах австралийского Водораздельного хребта господствуют леса из хвойного каллитриса кипарисовидного.

Характерными австралийскими и ново-гвинейскими реликтовыми животными (вплоть до Тасмании) являются сумчатые: сумчатые кошки и куницы, поссумы, скунсы, древесные и пустынные кенгуру, яйцекладущие проехидны, ехидна, термиты и муравьи, райские птицы, шалашники, сорные куры, птица-лира, шлемоносный казуар (массой до 80 кг), эму, многообразные древесные виды амфибий и рептилий.

В тасманийских лесах обитают хищные «сумчатые дьяволы» величиной с небольшую собаку и сумчатые волки - самые крупные австралийские хищники отряда сумчатых.

Новая Зеландия в данное время (50 000 до н.э.) имеет уникальную реликтовую фауну, особенно среди позвоночных животных. Некоторые из этих животных (гаттерия или туатара) появились на Земле 170 000 000 лет назад. Здесь очень много реликтовых живородящих ящериц.

В субтропиках Новой Зеландии и на островах Океании много нелетающих птиц, например, киви и гигантские страусоподобные птицы моа.

Примерно таким была субтропическая среда обитания и мир живой природы Ойкумены – обитаемого первобытными людьми мира. Причём самая густонаселённая часть этого мира…

Обилие разнообразных пищевых ресурсов позволяло первобытным людям изначально либо постоянно (круглый год), либо преимущественно (полгода и более), либо сезонно (несколько недель или месяцев) обитать на определённых малых по размерам кормовых территориях и местах стоянок-поселений.

Неизбежно и несомненно, постоянное или преимущественное обитание людей в определённых местах или на определённых территориях требует соответствующего обустройства местожительства, оставляет следы жизнедеятельности, в том числе некие сооружения, тропы-дороги, места для отходов и мусора.

Несомненно, постоянные или полупостоянные места обитания первобытных людей в субтропиках оборудованы различными по размерам и типу жилищами. Самыми известными и естественными жилищами-убежищами первобытных людей являются пещеры и гроты.

Однако удобных для всех, любого и каждого пещер и гротов нет. То удобная пещера расположена вдали от кормовой территории, то удобная пещера уже кем-то занята, то пещера совсем не удобная для проживания, то вообще в субтропической местности никаких пещер нет. Как быть?

Несомненно, ответ может быть только один: «Строить удобное жилище-убежище»…

Пещеры удобны тем, что они находятся в глубине земли, имеют толстые и надёжные «стены», «потолок» и «пол». В пещерах прохладно, сумрачно или даже темно, но огонь костра и нагревательные камни быстро создают в пещере уютную тёплую атмосферу и микроклимат.

Если нет такой удобной и безопасной пещеры-грота, то её можно выкопать самим. Даже голыми руками, вооружёнными простыми (примитивными) орудиями труда – палками-копалками и каменными острыми рубилами.

Для этого нужно только в склоне местности выкопать яму или даже нору и накрыть её стволами павших деревьев, ветками, сучьями, листвой, сорванной травой и пластами пахучего травяного дёрна. В результате получается такая же, как пещера, уютная и прохладно-тёплая полуземлянка или землянка (похожая на блиндаж).

По закону подобия (всё подобно всему) человеческая полуземлянка или землянка походит на норы животных, в том числе имеет подземные ямы-ниши для хранения запасов и вещей, отделения для разведения костра-очага, приготовления пищи, пребывания мужчин и женщин с детьми, а также запасной лаз-выход, которым можно воспользоваться в случае опасности.

Разреженные субтропические леса как нельзя лучше подходят для строительства разнообразных по конструкции лёгких сборных каркасных шалашей-жилищ. Для возведения этих жилищ и строений в субтропическом лесу масса подходящего материала.

В отличие от тропиков, в которых человек даже не нуждается в одежде и в стабильном тепло-сберегающем жилище, обитатели субтропиков вынуждены побеспокоиться о сохранении тепла в осенне-зимний период времени. Поэтому простые каркасные навесы только от дождя их не устраивают. Им уже необходимы универсальные жилища-дома.

Субтропическая флора и фауна живёт круглогодично, без перерывов на морозную зиму. Плодовые и ягодные растения в субтропиках могут давать по два-три урожая в год. Также непрерывно увеличивается или сохраняется на относительно постоянном уровне поголовье диких промысловых животных, на которых охотятся первобытные люди, в том числе классические неандертальцы и кроманьонцы.

Животные и птицы тоже не хотят уходить далеко и надолго из субтропических лесов и лугов, где им гарантирована относительная безопасность и обильная пища. Недаром говорится: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше».

В данное время (50 000 до н.э.) климат на Земле стабильно благоприятный и будет таковым ещё 10 000 лет. Поэтому само-собой напрашивается вывод о том, что первобытное человечество в лице обитателей субтропической Ойкумены обитает на своих местах кормления и проживания также стабильно и благоприятно.

Возможно, в данное время стали не только привычкой, но и укрепились в генетически-наследственной памяти многих поколений стабильные во времени и пространстве традиции, обычаи, обряды, ритуалы и культы многих народов четырёх современных рас, которые мы сегодня называем «традиционным (первобытным) образом жизни».

Примечательно, что такой традиционный (первобытный) образ жизни сохранили сегодня коренные народы определённых природных зон: тропиков, субтропиков и северной циркумполярной зоны.

Именно в этих природно-климатических зонах-поясах возникли в данное время (50 000 до н.э.) традиционные (первобытные) цивилизации, уровень мифологического и ведического мировоззрения которых не выходил за пределы традиций, созданных жизненным опытом духов-предков-прародителей.

Даже всемирные будущие катастрофы (40 000-7600 до н.э.) не разрушат до основания их генетически-наследственные традиции, сохранят их до современности и будут сохраняться с неизбежными «техническими» изменениями ещё очень и очень долго.

Только уже в данное время (50 000 до н.э.) на Земле существует новое поколение неоантропов или классических кроманьонцев, которые сумели преодолеть главное препятствие в любом развитии – сытую удовлетворённость достигнутым.

Их главным жизненным устремлением стало не счастье утробной ленивой сытости, а счастье преодоления трудностей и ведического познания окружающей действительности.

Главный признак этой мировоззренческой и интеллектуальной смены цивилизаций первобытного человечества – неандертальской и кроманьонской – в том, что орудия труда и боя стали красивыми.

Орудия, вещи, предметы, одежда, обувь, маски и т.д. обрели смысловое содержание, мысль, структуру-образ, человеческую информацию, заложенную в вид и форму орудий, вещей, предметов и украшений.

В частности смена цивилизаций первобытного человечества выразилась в том, что теперь и отныне классические кроманьонцы не просто выбирали место для своих остановок-стоянок-поселений, исходя из условий выживания и адаптации (приспособления) к окружающей среде, а выбирали осознанно, исходя из своих ведических знаний и жизненного опыта, возможно, даже эстетических предпочтений (по красоте места).

Средой или местом такого человеческого обитания «где душе угодно» стала субтропическая Ойкумена…

Свидетельство о публикации №213111101607