ХР Первобытные орудия и оружие Палка

Александр Сергеевич Суворов («Александр Суворый»).

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Опыт реконструкции последовательности исторических событий во времени и пространстве в корреляции с солнечной активностью.

Книга вторая. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

Часть 7. Эпоха мифических цивилизаций.

Глава 61.1. Первобытные орудия и оружие. Палка.

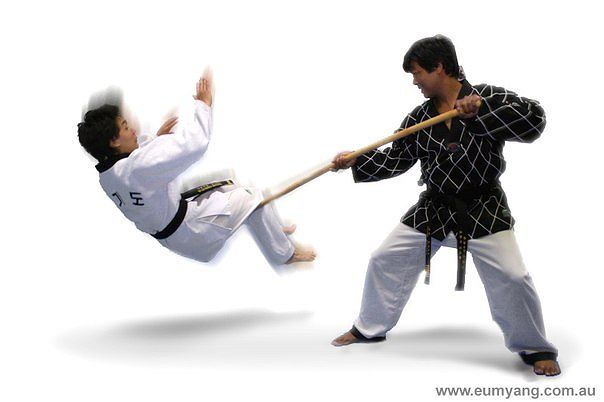

Иллюстрация из открытой сети Интернет:

Весь мир. Миграции первобытных людей. Современное человечество. Homo sapiens neanderthalensis – раса человечества классических разумных неандертальцев. Homo sapiens sapiens – раса человечества классических кроманьонцев. Классический первобытнообщинный строй. Социально-экономическая формация. Современная цивилизация. Средневалдайское (Карукюласское) межледниковье. Первобытные орудия и оружие. Палка. 49 000 до н.э.

Продолжается стадия древнего Верхнего Плейстоцена (134 000-39 000 до н.э.), Средневалдайского (Карукюласского) межледниковья длительностью 10 000 лет (50 000-40 000 до н.э.). Продолжение стадии потепления «интергляциал Вюрм II Мурсхофд (Перигор VII)» (51 000-46 500 до н.э.).

Относительно низкий уровень мирового океана (на 60-61 м ниже современного уровня). Иное местоположение Северного и Южного полюсов, материков и морей в климатических и природных зонах.

Мощное оледенение северной территории будущей Канады, а также существование на севере Евразии легендарной Гипербореи, на северо-востоке – Беренгии, а на обширных шельфовых землях Юго-Восточной Азии – Меганезии-Лемурии-Му-Сунда.

Условия жизнедеятельности первобытных людей Ойкумены (обитаемого мира) соответствуют условиям постоянных и сезонных перемещений по Аустрическому, Бореальному и Африканскому (обратно в Африку) путям миграций в поисках новых кормовых территорий.

Изолированные тропическими и полярными пустынями, горами, морями, крупными реками, непроходимыми джунглями и лесами, первобытные люди (этносы, народы, племена, общины) вынуждены жить небольшими по численности и изолированными друг от друга популяциями в соответствующих климатических, экологических и природно-ресурсных местных (региональных) условиях.

Эти условия окружающей среды или среды обитания, а также изолированность популяций коренных народов друг от друга являются определяющими в развитии фенотипов обитателей Ойкумены (обитаемого мира) данного времени (50 000-49 000 до н.э.).

Активное формирование фенотипов всех основных коренных народов современных рас – африканцев, обитателей Южной Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Кавказа, Причерноморья, Восточно-Европейской (Русской) равнины, Поволжья, Приуралья, Средней Азии, Южной Сибири, Дальнего Востока, Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Меганезии-Лемурии-Му-Сунда, Австралии.

Определяющим (если не господствующим) фактором в развитии всех основных коренных или первобытных народов современных рас современного человечества является климат Земли и климаты соответствующих регионов Ойкумены – мест и территорий обитания первобытных людей. В данное и последующее время (50 000-40 000 лет до н.э.) на Земле господствует «допотопный климат» Средневалдайского (Карукюласского) межледниковья.

К данному времени (50 000-49 000 до н.э.) Homo sapiens neanderthalensis – раса человечества классических разумных неандертальцев и Homo sapiens sapiens – раса человечества классических кроманьонцев в течение многих тысяч лет традиционно используют в качестве орудий и охотничьего оружия самые грубые (примитивные) орудия – грубо обработанные камни, тяжёлые дубины и колы-копья.

Тяжёлые деревянные колы-копья неандертальцев эффективно могут использоваться при загонно-облавной охоте на крупных животных (слон, носорог, буйвол, антилопа, мамонт, бизон, пещерный медведь). Причём, вероятно, сверхсильные и сверхинтуитивные неандертальские охотники предпочитали охоту контактную, жёсткую, рукопашную.

Тяжёлые, коренастые, очень сильные (могучие) неандертальцы, видимо, могли справиться со многими зверями и животными практически голыми руками или с помощью всего, что «попадётся им под руку». Причём устройство их скелета было таким, что неандертальцам затруднительно было вскидывать свои руки над головой, из-за головы, вероятнее всего, они метали свои колы-копья на уровне плеча, сбоку.

Вероятнее всего, неандертальские охотники предпочитали использовать колющие прямые удары колом-копьём с удержанием жертвы на острие кола-копья, с придавливанием её к земле. Поверженное животное они, вероятно, добивали ударами тяжёлых камней, поднимая их перед собой.

Чтобы усилить удар рукой, особенно вооружённой чем-то тяжёлым (камень, кость, кусок дерева), классические неандертальцы, несомненно, использовали свои колы-копья с обоих концов, то есть, удерживая древко кола-копья обеими руками посередине.

Мощные боковые и поворотные движения корпуса, плеч, торса, маховые движения их рук усиливались ударами концов тяжёлого и прочного кола-копья. При этом незаострённый конец кола-копья мог использоваться неандертальцем как дубина.

Толстая, тяжёлая голая ветка-палка твёрдой древесины – вот, вероятно, одно из первых охотничьих орудий и оружия первобытных людей всего периода Каменного века. Камень или кость, используемые как ударные орудия, всё же являются природными, естественными орудиями, приспособленными человеком для выполнения различных действий.

Ровный, а главное, обработанный специально гладкий ствол дерева, выпрямленная толстая ветка или корневище деревца – это уже настоящее искусственное орудие и оружие. Даже простая ровная палка – это уже орудие и оружие…

По общепринятому энциклопедическому определению «палка» – это «обычно длинный, прямой кусок дерева, чаще всего ветка без листьев. Также палкой можно считать длинный прямой предмет из любого вещества, способного сохранять форму. В связи с доступностью является одним из самых древних предметов быта человека и приматов. Использовалась как в качестве орудия труда, так и оружия. В усовершенствованном виде многие (палкообразные) предметы дошли и до наших дней» (Энциклопедически словарь).

Несомненно, палка (в разных вариантах изготовления и использования) является универсальным средством облегчения, усиления и усовершенствования ручных действий (трудовых, бытовых, боевых и иных операций).

Например, тонкая веточка-палочка-прутик используется человекообразными приматами для того, чтобы просунуть её внутрь муравейника (термитника) и вытащить оттуда налипших на неё вкусных муравьёв-термитов, а короткая и тонкая палочка-щепочка используется ими для чистки зубов и «ковыряния» в ушах.

Ветка-палка – одно из самых обычных и любимых предметов-игрушек человекообразных приматов, обезьян. Причём многие обезьяны используют палки-ветки как инструменты и орудия.

Несомненно, к данному времени (50 000-49 000 до н.э.) палки в разных видах, формах и размерах повсеместно используются первобытными людьми, как универсальные орудия, инструменты и оружие.

Этот универсализм палки исходит их феномена (эффекта) удлинения руки.

Палкой-веткой можно достать что-то находящееся выше головы и рук или дальше того места, куда можно дотянуться рукой. Палкой можно что-то сбить, до чего-то достать, что-то подгрести к себе или, наоборот, оттолкнуть от себя.

Палкой можно что-то поддеть, потрогать, пошевелить, «пошарить» в каком-либо незнакомом или невидном месте. Палкой можно защититься от мелких грызунов и зверей, от хищных птиц, от змей.

Палкой можно что-то отодвинуть, что-то приподнять, открыть или, наоборот, подпереть и запереть, перекрыть движение, действие.

Палка – незаменимая вещь, инструмент, приспособление, орудие в походе, на охоте, в хозяйстве, в быту, в игре, в состязании, а также при приготовлении пищи.

Тонкие палочки используются как шампуры для жаркого на костре, шашлыка или для копчения рыбы и мяса. Тонкие гибкие прутики используются как куканы для пойманной рыбы или добытой на охоте дичи.

Подходящей толщины палочки-веточки используются для того, чтобы помешивать варево, размешивать сыпучие вещества в воде или растворах.

Палки с суками используются для извлечения из растворов мокрых кож и шкур, из варева – кусков мяса и овощей, из жара костра – нагретых камней, а также для регулирования жара в костре-очаге (в качестве кочерги).

Несомненно, в данное время (50 000-40 000 до н.э.) существуют палочки для еды, возможно, аналогичные современным небольшим красивым специальным палочкам, составляющим «традиционный столовый прибор в Восточной Азии (Китай, Япония, Корея, Вьетнам и Таиланд)».

Заострёнными палочками из твёрдых пород дерева первобытные люди данного и последующего времени (50 000 до н.э. – современность) накалывают, прокалывают, «протыкают», нанизывают, придерживают, держат, подносят и т.д.

Палки и палочки разных размеров используются для изготовления рамок для сушки шкурок и кож, распорок, подставок и колышков для сушки первобытной одежды и обуви.

Несомненно, первобытные люди данного времени (50 000-49 000 до н.э.) хорошо знают-ведают эффект ударного феномена палки.

Для ощутимого удара палкой не нужно сильного замаха рукой, достаточно гибкого и экономного движения кисти и локтя. Поэтому палочки используются для извлечения гулких и ритмичных звуков при ударе о какие-то полостные вещи-предметы (ствол дерева с дуплом, сухая и пустая тыква, туго натянутая кожа на рамку из палок и т.д.).

Кроме этого, конечно, палка издревле (возможно, изначально) используется как средство указания, воспитания и наказания, а значит, власти…

Итак, палка – существительное, неодушевлённое, женского рода, но ассоциируется исключительно с мужским родом…

Корень слова «палка»: -палк-; окончание: -а.

Структура-образ палки – обыкновенная относительно толстая, не длинная, но и не короткая ветка дерева (средней длины – от 30 до 1 м), без листьев и сучков-отростков.

Смысловое значение слова-понятия «палка» - «продолговатый, как правило, круглый в поперечном сечении предмет, например, ветка дерева с обрубленными концами, один из простейших инструментов» (Энциклопедический словарь).

Синонимы слову-понятию «палка»: абопол, альпеншток, анкер-шток, багана, багета, батог, батожок, бильдюга, бита, болт, булава, булдыга, булыга, бумеранг, валек, выкручивание рук, гальтера, грабельник, граблевище, гума, детородный орган, достоинство, дранка, древко, дручина, дручок, дрын, дрюк, дрючковина, дрючок, дубина, дубинка, елда, елдык, жезл, жердь, кий, кичига, клюка, кол, конец, костыль, кулачное право, лутошка, лучина, макила, мальчик, мужской половой орган, мужской член, муштабель, навязень, нажим, насилие, орясина, ошаол, палица, палочка, планка, подог, половой акт, помелище, посох, принуждение, прут, рилинг, рогатина, рожон, рычаг, сила, скипетр, стержень, стимул, стяжок, тросточка, трость, уда, уразина, хворостина, хлыст, шест, шпицрутен, щепа, яворина.

Гипонимы слову-понятию «палка»: флагшток, дышло, коромысло, оглобля, черенок, перекладина, кочерга, верёха, веха, вешка, ходуля, коклюшка, спичка, полено.

Общепринятыми словесно-логическими структурами-образами сознания-памяти являются устойчивые фразеологизмы:

«ставить палки в колёса»;

«ёлки-палки»;

«из-под палки»;

«любить как собака палку»;

«палка-выручалка»;

«палка-копалка»;

«палка о двух концах»;

«перегнуть палку»;

«кинуть палку»;

«палка по нему плачет».

Пословицы и поговорки со словом-понятием «палка» (Источник, http://uznayslovo.ru/ssearch.php):

Бродячей собаке и кость может перепасть и палка. (Даргинские пословицы)

Была бы собака, а ПАЛКА найдется. (Русские пословицы)

В дороге и ПАЛКА товарищ. (Чеченские пословицы)

В углу ПАЛКА стоит, оттого на дворе дождь идёт (переводн.). (Толк - Бестолочь)

Галка и не прытка, да ПАЛКА коротка. (Русские пословицы)

Галка кротка, да ПАЛКА коротка. (Русские пословицы)

Деревянная ПАЛКА остра с двух концов. (Африканские пословицы)

Деревянная ПАЛКА остра с двух концов. (Пословицы народа Овамбо)

За собакой ПАЛКА не пропадёт. (Русские пословицы)

К нашему берегу не плывёт красно дерево, либо чурка, либо ПАЛКА. (Русские пословицы)

Кого честь не берет, того ПАЛКА проймет. (Русские пословицы)

Коли быть собаке битой, найдётся и ПАЛКА. (Русские пословицы)

Кому первая чарка, тому и первая ПАЛКА. (Русские пословицы)

Кривая ПАЛКА плывёт недалеко. (Осетинские пословицы)

Кто должен ударить, тому и ПАЛКА подворачивается. (Грузинские пословицы)

Меткое слово - словно остроконечная ПАЛКА. (Бурятские пословицы)

Не свой брат (означает неволю: голод не свой брат, ПАЛКА не свой брат и пр.). (Воля - Неволя)

Ни богу свечка, ни черту ПАЛКА. (Татарские пословицы)

Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит (ПАЛКА). (Дом - Двор - Хозяйство)

ПАЛКА красна - бьют напрасно; ПАЛКА бела - бьют за дело. (Русские пословицы)

ПАЛКА нема, а даст ума. (Русские пословицы)

ПАЛКА о двух концах: и туда и сюда. (Русские пословицы)

ПАЛКА о двух концах: либо ты меня, либо я тебя. (Русские пословицы)

ПАЛКА после драки. (Японские пословицы)

ПАЛКА, которой ты побьешь отца, когда-нибудь понадобится твоему сыну. (Дигорские пословицы)

Первая чарка - первая ПАЛКА. (Русские пословицы)

После драки ПАЛКА. (Японские пословицы)

Свату первая чарка и первая ПАЛКА. (Украинские пословицы)

Свату первая чарка и первая ПАЛКА. (Русские пословицы)

Свахе первая чарка и первая ПАЛКА. (Украинские пословицы)

Своя ПАЛКА всегда сучковатой кажется. (Лезгинские пословицы)

Сердитому ПАЛКА найдётся. (Русские пословицы)

Собака есть, так палки нет; ПАЛКА есть - собаки нет. (Русские пословицы)

Старшему первая чарка и первая ПАЛКА. (Русские пословицы)

Счастье не ПАЛКА, в руки не возьмёшь. (Русские пословицы)

Счастье, что ПАЛКА: о двух концах. (Русские пословицы)

У нас и шило бреет, а шубы нет, так ПАЛКА греет. (Русские пословицы)

У солдата шило бреет, а шубы нет, так ПАЛКА греет. (Русские пословицы)

Умному - намёк, глупому - ПАЛКА. (Таджикские пословицы)

Умному - намёк, глупому - ПАЛКА. (Татарские пословицы)

Умному - намёк, глупому - ПАЛКА. (Узбекские пословицы)

Чарка на чарку - не ПАЛКА на палку. (Русские пословицы)

Блошка прыгнула и пропала, а вошка под ПАЛКУ попала. (Узбекские пословицы)

Была бы собака, а ПАЛКУ найдём (и наоборот). (Былое - Будущее)

В нашем полку нет толку: кто раньше встал да ПАЛКУ взял, тот и капрал. (Русские пословицы)

Ехал не конём, погонял не кнутом, жёг не ПАЛКУ, угодил не в галку, сварил, не отеребил (на лучину рыбачить). (Загадки)

Ждала сова галку, а выждала ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Идёшь в лес - бери ПАЛКУ: не попадётся ли волк. (Русские пословицы)

Кину я не ПАЛКУ, убью не галку, ощиплю не перья, съем не мясо (рыба). (Загадки)

Кому надо собаку ударить, тот и ПАЛКУ сыщет. (Русские пословицы)

Кто ПАЛКУ взял, тот и капрал. (Русские пословицы)

Кто раньше встал да ПАЛКУ взял, тот и капрал (начальник). (Русские пословицы)

Любит, как собака ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Муж - за чарку, а жена - за ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Муж за чарку, жена за черПАЛКУ. (Русские пословицы)

На ивовую ПАЛКУ не опирайся - лодырю не доверяйся. (Русские пословицы)

На ложку, на плошку, на ПАЛКУ, на мялку, на горшечны покрышки. (Русские пословицы)

На ПАЛКУ без человека собака не лает. (Армянские пословицы)

Надо взять ПАЛКУ раньше, чем упадёшь. (Японские пословицы)

Не бери острую ПАЛКУ, чтобы достать зрелый плод папайи. (Афганские пословицы)

Не бери острую ПАЛКУ, чтобы достать зрелый плод папайи. (Креольские пословицы)

Не бросай ПАЛКУ, если змея уже уползла. (Афганские пословицы)

Не бросай ПАЛКУ, если змея уже уползла. (Креольские пословицы)

Одним пальцем и ПАЛКУ не удержишь. (Украинские пословицы)

Он сам на себя ПАЛКУ подаёт. (Русские пословицы)

Опирайся на ПАЛКУ, а не на человека. (Японские пословицы)

Полюбил его, как собака ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Полюбил его, как собака ПАЛКУ. Люблю, что собака редьку. (Друг - Недруг)

Просить с ПАЛКУ, а получить с иголку. (Японские пословицы)

С собакой дружи, но ПАЛКУ из рук не выпускай. (Армянские пословицы)

Собаку мани, а ПАЛКУ держи! (Русские пословицы)

Чарка на чарку - не палка на ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Щиплет сокол галку - поглядывает на ПАЛКУ. (Русские пословицы)

Глаза по кулаку, а слезы по ПАЛКЕ (или: по жгуту). (Радость - Горе)

Говорить об иголке как о ПАЛКЕ. (Японские пословицы)

Змея и в бамбуковой ПАЛКЕ пытается извиваться. (Китайские пословицы).

Очень примечательное и символически-значимое с точки зрения первобытного сознания-памяти толкование слова-понятия «палка» в Толковом словаре Даля (В.И. Даль. 1863-1866.):

Палка - жен. жердинка, кол или дубинка, удобная, по величине, для орудованья ею одной рукой; батог, байдиг, батожек, падожек, трость, посох, посошек, твердая, урезанная хворостина.

Палка, служащая рукоятью, или в деле, называется по вещи глядя: косье, копеище, древко, окомелок, стяг, кляч, рычаг, кляп, закрутка и пр.

Примеры использования слова-понятия «палка»:

«Идёт, подпираясь палочкой, а запинаясь паличкой».

«Барабанные палки».

«Бритвы нет, так шило бреет; шубы нет, так палка греет» (солдатск).

«Из-под палки работаем, неволей».

«Палка не правит, а ломает».

«Я её палкой, а она меня скалкой»!

«Дурак всегда за палку хватается».

«Без палки нет ученья».

«Кому первая чарка, тому и первая палка» (по чину).

«Воля ваша, палка наша: бить нас, а слушать вас».

«Палка на палку, нехорошо, а чарка на чарку, ничего».

«Когда солдат палки не боится, ни в строй, ни в дело не годится».

«В нашем полку нет толку: кто раньше встал да палку взял - тот и капрал (начальник)».

«Уехал верхом - на палочке».

«Собака есть, так палки нет; палка есть - собаки нет»!

«Кому надо собаку ударить, тот и палку сыщет».

«Он сам на себя палку подаёт».

«Барабанной палки негде вырезать: парня нечем высечь» (безлесье).

«Была бы собака, а палку найдём» (и наоборот).

«Счастье не палка: в руки не возьмёшь».

«Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит» (загадка - палка).

«Палка красна - бьёт напрасно; палка бела - бьёт за дело» (не окровавленная палка).

«Не вороши, коли палки (пальцы) не хороши».

Стародавние синонимы слова-понятия «палка»:

Пральник (вологод.), кичига, прачечный валёк, палка сургучу, палочка леденцу, палка (плитка) шоколаду.

Палка - мн. короткий удар палками в барабан, как знак, маяк, для дружного залпа из пушек, на корабле; также знак пехотным офицерам, вступить из-за фронта в свои места, по прекрашении пальбы.

Палка - мн. картежная игра. Палочье ср. палки для наказанья, битья; прутья, батожье, •стар. длинники. Палчина жен., влад. дубинка.

Палка - собир., сиб. палочье, жердинник. Палочник муж. батожник, кустистый или молодой лесок, годный на палки.

Палка - растен. Typha; T. Angustifolia: тырлыч вят. чакан дон. оробинец? рогоз или рогоза; бадья? филатика? T. latifolia: кубыс южн. рогоз и рогоза, куга, початки, чакан, тырлик, пыж, чиж, бадья. Пуховые, но очень твердые початки палочника, в астрах. макают в сало или ворвань, и жгут вместо свечей; из стволов его плетут подстилки, оплетают стулья, вяжут поплавки на невода.

Палка - Тимофеева трава, ржанец, Phleum.

Палка - растен. Dactilis glomerata? ежа, южа, мизаночник? Палочные обломки. То-то и житье, что палочное битье! Палочный караул, в лагере, а ныне задний, где арестанты, и где наказывают виновных. Палица жен. трость, дубинка, палка, бульдюга, особенно веская, закомлястая;

Палка - новг., твер. кичига, пральник или прало, пральный валек, копыл; но у копыла рукоять длиннее, для зимы. (Акад. Слв. ошибочно налица).

Палка - ослоп, дубина для обороны, как оружие, с тяжелым корневищем, комлем или с окованным набалдашником, боевая булава. Вязовая, двуручная палица.

Палка - стар. потесь барочная, заместо руля и весел. Ждёт, что пьяница скляницу, что собака палицу, ослопа. Паличный удар. Паличное воинство, паличники, дубинники, ослопники.

Любознательные читатели, опираясь на «ключ-разгадку» механизма функционирования первобытного сознания-памяти, данный в предыдущих двух главах «Хронологии», могут самостоятельно исследовать структуры-образы, заключённые в слове-понятии «палка» и проследить их первоистоки возникновения и применения.

В результате окажется, что такой феномен-предмет-вещь как палка имеет самое древнее «дочеловеческое» происхождение и является корневым для множества иных структур-образов, вещей, предметов, орудий, приспособлений, инструментов, действий, событий, процессов, поступков и даже человеческого поведения.

Весьма вероятно, структура-образ и слово-понятие «палка» (в разных звуковых языковых воплощениях) является словом общечеловеческого «протобашенного» праязыка «Турит»…

Палка имеет такую естественную форму, что обязательно, естественно и фактически может использоваться в вертикальном положении, горизонтально и под любым углом. Поэтому, вероятно, одним из самых первых и естественных изобретений первобытных людей стала палка-посох.

Палка-посох для человека стала настоящей «палкой-выручалкой», как «волшебная палочка» или «палочка-выручалочка» из одноимённого советского рисованного мультфильма 1959 года.

Поэтому палка может быть: рычагом, тростью, перекладиной, коромыслом, шестом, мерилом, пробником, лыжной палкой, клюшкой, основой для частокола и/или гати.

Мест и вариантов применения палки практически не счесть, поэтому все народы мира уважительно считают палку – волшебной палочкой…

Дело в том, что по своей форме и виду, свойствам и значению палка очень походит на мужской эрегированный пенис (фаллос), ассоциируется (сравнивается) с ним, представляется и сопоставляется со структурой-образом фаллоса во всех вариантах применения и использования. Недаром говорится: «У кого уд (фаллос) больше (длиннее), тот и пан (начальник)»…

Ненавязчиво, с юмором, но очень символично, ярко и многозначительно соперничество мужской стати, начальственности и достоинства показано в эпизоде кинофильма «Пираты Карибского моря. На краю Света» (США, 2007), когда капитаны Джек Воробей и Барбаросса меряются своими подзорными трубами (у кого длиннее).

Во многих (если не во всех) обрядах и ритуалах многих народов палка (её производные разной формы и вида) имеет важную функцию и играет важную символическую роль указующего, сигнализирующего предмета, жезла, скипетра, символа власти, могущества, силы, целеуказания, «вершителя судеб».

Магическая сила палки проистекает из её изначальной сущности как средства достижения цели.

В своё время кто-то из человекоподобных гоминид успешно использовал палку и добился своего, добился успеха, отбился от какого-либо нападения или сам успешно напал на кого-то и отпугнул, разогнал, отогнал от добычи. Среди окружающих гоминид такой герой с палкой стал хозяином добычи, распорядителем благ, вершителем в удовлетворении главного жизненного интереса-потребности-инстинкта практически всех животных и человекообразных существ - потребности в еде.

То же самое с обладателем самого мощного, самого твёрдого, самого большого и привлекательного фаллоса, который символически якобы гарантирует сильное, здоровое, успешное потомство. Вот почему многие (если не все) мужчины Ойкумены (обитаемого мира) озабочены размерами своих мужских достоинств, стараются их увеличить, приукрасить и выпятить.

На самом деле, точно так же, как безобидный, но громкий гром – это не то, что разящая молния, огромный фаллос – это не то, что «животворящий мужской сок». Вся мужская сила, мощь и значимость скрыты в яичках и иных мужских половых органах, производящих половые гормоны, семенную жидкость и сперматозоиды…

Но так уж принято в животном и человеческом мире общения – внешность, хотя и обманчива, но символична и значима. Вот почему военные моряки всех стран при недружественной встрече кораблей в море показывают друг другу поднятые вверх руки по локоть, сердитые спорщики – поднятый вверх средний палец, а духовные и светские пастыри – свои посохи, жезлы, скипетры, «указующие персты» или «на худой конец», свёрнутые в трубочку документы...

Кстати, колышек, вбитый в угол земельного участка, тоже обладает магической силой незримого ограничения, границы, линии, а причальный кол, вбитый в морской берег означает право первого обладания неизведанной земли. Не менее магическим является и осиновый кол, вбитый в грудь вампира или в могилу злобного человека…

Практическая сила палки проистекает из её изначальной сущности как орудия-инструмента.

В своё время кто-то из человекоподобных гоминид поддел палкой гнилую колоду и открыл для себя колонию муравьёв с вкусными личинками и с тех пор стал использовать палку как рычаг, «палку-ковырялку», палку-копалку. При этом естественно, неизбежно и фактологически ощущалось, выяснилось и стало понятно, что с помощью палки можно «получить большое усилие на коротком конце, прикладывая маленькое усилие на длинном».

Освоение или «изобретение» палки-рычага является ярким примером естественного, интуитивного, практического, ведического, совсем не божественного, а чисто человеческого трудового действия и поведения. По значимости и богатству последствий освоение гоминидами палки, как орудия, инструмента и оружия, несоизмеримо ни с чем.

Открыв для себя самое простейшее, самое доступное и самое эффективное орудие – палку, человек (вероятнее всего неандертальский человек – Автор) открыл и «точку опоры» для палки-рычага. Действительно, пытаясь приподнять что-то тяжёлое с помощью палки, человек естественно делает маховые движения палкой, вверх-вниз, влево-вправо, вбок.

Упираясь концом палки-рычага в землю, человек может только приподнять что-то тяжёлое и держать эту тяжесть своими руками и телом «на весу». Чтобы облегчить эту ношу-тяжесть и освободить руки и своё тело для дальнейших действий, человек естественно и неизбежно использует вместо себя подставку под длинный конец палки-рычага.

Так, кто-то из окружающих или сам «изобретатель» подложил под палку-рычаг камень или ветку-полено, а затем естественно надавил на длинный конец палки и открыл основное и характерное свойство рычага – с меньшим усилием совершать усиленное действие.

Действуя двумя, тремя и многими палками-рычагами, первобытные люди смогли приподнять что-то очень тяжёлое, подложить под это тяжёлое подкладки, подставки и достичь нужного им результата.

При этом они неизбежно, естественно и закономерно ощутили и увидели ещё один эффект рычага и точки опоры. Оказалось, что используя палку-рычаг и подкладку-точку опоры можно было перемещать что-то тяжёлое в нужном направлении.

Дружными и одновременными усилиями с разных сторон могучие неандертальцы могли теперь палками-стволами-рычагами ворочать огромные плоские камни-плиты и строить из них, например, дольмены…

Используя палки-рычаги, первобытные люди также неизбежно, естественно и фактологически увидели, ощутили и осознали феномен равновесия палки-рычага, перекладины, коромысла, древка копья, жердины, ствола дерева.

Действительно, чтобы одному человеку удобнее нести на себе толстую жердину, ствол дерева, длинные палки-заготовки для копий, их нужно разместить в руках, на плече или на спине равновесно. Так, вероятнее всего, были освоены и изобретены детские качели, коромысло и простейшие весы.

Освоение феномена равновесия с помощью палки-рычага имеет для комплексного системного развития человечества основополагающее значение. Из этого физического феномена изначально возникли феномены человеческих отношений: мер и весов; части и счастья; распределения и справедливости; обмена и обмана; производства и рынка; хозяйства и экономики; политики и идеологии.

Первобытная палка-рычаг «породила»: волокушу, толкающий шест, весло, «журавль» над колодцем, строительный кран (кран-балку), клещи, ножницы, маникюрные щипчики и «архимедов рычаг», которым теоретически можно перевернуть весь мир…

Однако первым и простейшим применением палки-рычага, вероятно, было её использование в качестве посоха-трости, то есть опоры при передвижении человека по пересечённой местности. Действительно, практически нельзя безопасно пройти по топкому болоту без достаточно прочной и длинной палки, шеста-посоха-трости.

Опираясь на прочный шест-жердину можно перескочить, перенестись и перепрыгнуть через канаву, овраг, топь, ручей, трещину, пропасть. Опираясь на посох-трость можно отдохнуть, сохранить равновесие, опереться на что-либо. Вот почему палка стала выручалкой…

Путешествуя по местности, человек неизменно, естественно и фактически опирается тростью о землю, оставляет на ней отпечатки – точки и борозды-черты. Таким образом, также естественно, неизбежно и закономерно первобытные люди изначально освоили феномен оставления следов-знаков с помощью палки-посоха-трости.

Вернувшись из охотничьих, боевых или исследовательских походом, путешественники-охотники-бойцы, несомненно, рассказывали и показывали заинтересованным и любопытным соплеменникам о свои подвигах и приключениях. Сведущим в пространственном эйдетическом представлении окружающей среды и мира опытным вожакам, вождям и старейшинам они могли чертить или рисовать на земле (песке) схемы-карты своих переходов, указывать на них точки стоянки, помечать крестом места схронов-тайников, указывать русла рек, границы равнин и гор, отдельные природные ориентиры. Всё это могло быть осуществлено пальцами с помощью палок (палочек, веточек, дротиков, копий, посохов, тростей и т.д.).

Более того, знаково-символические тотемы – это, как правило, большие толстые палки-свтолы-столбы, украшенные росписями, резьбой или навешанными на них черепами, рогами, костями, масками и украшениями.

Как мы убедимся в последующей главе «Хронологии…» о знаменитом языческом Збручском идоле, тотемы являются не просто знаково-символическими палками-столбами, но системообразующими мировоззренческими средствами ориентации в окружающей среде и мире.

Дело в том, что любая палка, воткнутая в землю, отбрасывает от солнца тень. Эта тень перемещается по земле вместе с перемещением солнца на небе и может быть использована для ориентации в пространстве и во времени…

Кроме этого, две, три и т.д. палок, воткнутых в землю, в перспективе составляют линию, ограничивающую или разграничивающую территорию. Вот почему с помощью палки возникли палисад или частокол, местность, территории, границы, страны, суверенитеты, государства и т.д.

Животные ограничивают и помечают свою территорию и границы среды обитания своими естественными способами и отправлениями, человек – колышками, столбами, препятствиями.

Палисад или частокол (фр. palissade, итал. palizzata, лат. palus) – это «препятствие или стена из ряда столбов высотой в несколько метров, вертикально врытых или вбитых в землю вплотную или на небольшом расстоянии и соединённых между собой для прочности одним-двумя горизонтальными брусьями».

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: в 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890-1907).

Вероятно, первыми палисадами или частоколами были защитные стенки из воткнутых в землю или иным способом вертикально установленных веток деревьев и кустарников, хвороста.

Затем палисады или частоколы для крепости дополнились палками-перекладинами, переплетёнными с вертикальными палками-колами, получился палисад-плетень. Затем, по мере необходимости и усиления защиты от хищников и врагов, стали использовать стволы деревьев.

Освоение или изобретение палисадов-частоколов из палок-колов-стволов неизбежно, естественно и закономерно привело к развитию техники и технологии земляных работ. Ковырять и копать твёрдую землю легче всего с помощью заострённой палки-копалки, палки-рычага, палки-лома, против которого, как известно, «нет приёма»…

Вероятно, палисады-частоколы были освоены или изобретены ещё неандертальцами для обустройства засад, ловушек, загонов для животных Мамонтового комплекса и, возможно, пещерных медведей (детёнышей пещерных медведей).

Кроме этого палисад-частокол из толстых древесных стволов «идеально подходил для быстрого возведения небольших укреплённых пунктов, особенно в богатых лесами территориях». Действительно, чего проще собрать валежник, бурелом, хворост и наскоро собрать защитное ограждение вокруг места стоянки с извилистыми ходами для входа-выхода...

Колючие изгороди-палисады-частоколы – это хорошее и эффективное препятствие перед хищниками, недругами и вредителями, поэтому плетни, заборы, стены и заградительные линии из различных материалов широко распространились, использовались и используются повсеместно и во все времена.

Однако, всё же изначальным использованием и применением палки были игра, исследование, удлинение возможностей руки, самозащита и нападение. До появления метательной палки-копья была палка-посох, палка-кол или боевая палка «бо».

Весьма вероятно, звукосочетание-фонема или структура-образ японского слова-понятия «бо» гораздо глубже и древнее его современного толкования на японском языке.

Бо (япон.) – «длинный посох из дерева или бамбука, иногда из металла либо обшитый металлом. Используется в боевых искусствах в качестве оружия. Связанное с ним деревянное оружие можно считать дзё и ханбо (половина b;)». Кстати, «бо» в японском языке означает понятие «дерево (палка) длиной 6 року сяку (180 см) или длиннее – 270 см.» (Википедия).

Японское «бо» имеет толщину около 3 см, немного суженые края от центральной части и тщательно обработанную поверхность. «Бо» изготавливается, как правило, из жёстких пород дерева (дуб, граб, бук) или из бамбука. Прародителем японского «бо», возможно, был «тэнбит» - японский аналог восточноазиатской палки-коромысла, которым первобытные люди успешно отбивались от нападений.

Японское «бо» используется в японском боевом искусстве владения боевой палкой-шестом-копьём – Бодзюцу. При этом японские и китайские мастера «бодзюцу» достигают совершенства в искусстве владения простой палкой-побивалкой…

Удар палкой естественно, неизбежно и обязательно всеми (животными и людьми) одинаково ощущается болезненно, с болью, физическими и нравственными страданиями.

Возможно, звукосочетание-фонема «бо», знакомая всем и каждому по детскому слову-понятию, структуре-образу боли – «бо-бо», является корневым и древнейшим в значении и толковании слова-понятия боль и структуры-образа палки, причиняющей эту боль.

Как и в предыдущих главах «Хронологии…» попробуем исследовать не только разную языковую форму звукосочетания-фонемы «бо», а её внутреннее, структурно-образное значение, сравнение с родственными по звучанию и толкованию-пониманию словами-лексемами-понятиями. Этот метод научного фактологического исследования основан на теории преемственности и единства сознания-памяти – генетического, врождённого первобытного, наследственного и современного сознания-памяти человека.

Итак, «бо» - палка, причиняющая боль, «бо-бо» - универсальное общечеловеческое детское звукосочетание-фонема-слова-понятие боли, болезненного ощущения, источника болевых ощущений и слово-понятие «боль».

Боль - ж., укр. бiль, род. п. болю – то же, ст.-слав. боль ;;;;;;;; (Cynp.), сербохорв. бо;л м., словен. bo;; м. Сюда же боле;ть, укр. болi;ти, ст.-слав. бол;ти, болг. боле;я, сербохорв. бо;љети, словен. bolje;ti, чеш. boleti, польск. bolec;, в.-луж. bolic;, bolec;, н.-луж. bo;les;.

Родственно д.-в.-н. balo "пагуба, зло", др.-исл. bo;l, др.-англ. bealu, гот. balwawesei "злость", balwjan "мучить"; см. И. Шмидт, КZ 32, 342; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 17; Смешек, Mat. i Р. 4, 393 и сл.; Младенов 40; Торп 268 и сл.; против см. Бернекер 1, 71 и сл.

Отнюдь не заимств. из герм., вопреки Хирту, РВВ 23, 331. Неубедительна попытка Вайана (RES 22, 40) связать bole;ti с bolьjь (см. бо;лее, большо;й).

(Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс,

Толковый словарь живого великорусского языка, В. Даль.

Боль - ж. болезнь, бо;лесть, хворь, хворо;ба, хворость, неду;жина, недуг, не;мочь, не;мощь, немогута;, скорбь (телесная), хиль, хили;на, боля;, нездоровье… Самое чувство, телесное страдание... Чувство горя, истомы, страданий душевных; скорбь, грусть, тоска, кручина, жаль, сокрушение, журьба…

Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный.

боль - ж. а) Ощущение физического страдания, б) устар. Болезнь, 2) перен. Сильное душевное страдание.

Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»

Боль - психофизиологическая реакция организма, возникающая при сильном раздражении чувствительных нервных окончаний, заложенных в органах и тканях. Один из наиболее ранних симптомов некоторых заболеваний.

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка.

боль – -и, ж. 1. ед. ч. Ощущение страдания. Физическая б. Душевная б., 2. мн. ч. Приступ физического страдания., Прил. болевой, -ая, -ое. Болевые ощущения. Б. приём (в спорте).

Словарь русских синонимов (за исключением современных медицинских и научных терминов)

боль

мука, печаль; пытка, огорчение, кручина, колотье, резь, страдание, мучительность, колики, колика, ломота, сожаление, грусть, горесть, горе, прострел, мигрень, невралгия.

Д.Н. Ушаков Большой толковый словарь современного русского языка

боль, боли, - •жен. Ощущение физического страдания в какой-нибудь части тела. Головная боль. Острая боль., перен. Чувство скорби, страдания. Душевная боль. С болью в сердце.

Малый академический словарь русского языка

боль -и, ж. Ощущение физического или нравственного страдания.

Сборный словарь иностранных слов русского языка, Чудинов А.Н., 1910

боль - (англ. bowl, чаша). Чаша в форме урезанного шара, а также напиток, род пунша, приготовляемый в этом сосуде.

Словарь медицинских терминов

боль – 1) своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих органические или функциональные нарушения в организме; является интегративной функцией организма, мобилизующей разнообразные функциональные системы для защиты организма от воздействия вредящего фактора; 2) (dolor; син. ощущение болевое) в узком смысле - субъективно тягостное ощущение, отражающее психофизиологическое состояние человека, которое возникает в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей.

Последнее медицинское определение полностью соответствует эффекту, производимому раздражительными, разрушительными или сверхсильными ударами палки-посоха-бо…

Следующим по значимости и, вероятно, хронологии появления явилось развитие палки-бо до уровня ударного орудия – дубинки, «боловы» или булавы, как её стали называть сравнительно недавно и трансформация палки-бо в колющее орудие – кол-копьё.

Продолжение в следующей главе «ХР. 2.7.60.2. Первобытные орудия и оружие. Палица».

Свидетельство о публикации №215012301194

В Киеве существует очень древний Кияновский переулок.После освобождения Киева в 1943 году водопровод не работал, и я возил на детских саночках бидончики с артезианской водой, бьющей с родника на Кияновском переулке.

Олег Киселев 24.01.2015 05:06 • Заявить о нарушении

Очень интересная информация. Благодарю Вас за отклик и сверхкраткий, но сверхинформативный рассказ-быль.

Вы правы, кий - киянка - деревянный молот, которым пользуются плотники и столяры, один из простейших, а значит, древнейших инструментов первобытного человечества.

Город-град Киев строился из дерева и строили его плотники-кияне, владельцы и умельцы работы топором, киянкой, долотом, пилой и т.д.

Так же, как слово-понятие "дубина" перешло в прозвища и фамилии, так и слово-понятие "кий" могло быть истоком названия поселения плотников-киян, киевлян, а затем и распространилось на весь град-город Киев.

Поздравляю Вас с очень правдоподобной и интересной авторской версией происхождения наименования "Киев".

Рад сотрудничеству, всех Вам благ и успехов в творчестве.

С искренним уважением и признанием, Александр Сергеевич Суворов

Александр Суворый 24.01.2015 09:55 Заявить о нарушении