История похоти на Дунае

Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь, рано кычеть — полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каял; р;ц;, утру Князю кровавыя его раны на жестоц;мъ его т;л;.

Из них хотелось бы отметить два - Дунай и бебрянь. Остальные тоже важные слова, спору нет, просто мне они показались наиболее важными, я сам из этих мест и это всегда приятно писать о Родине. Во-первых, сведения о местности и о значении этих слов нам пригодятся в большей степени (нежели другие слова). Я искренне так думал, начиная. На Брянщине были даже пивнушки «Голубой Дунай».

ЗНАКОМИМСЯ С БРЯНСКОМ И ДУНАЕМ

Не ради пивнушек, а история земли просто богатая. Земля, именуемая брянской, некогда была шире, судя по владениям графа (c 1744) Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Будучи одним из крупнейших землевладельцев страны, конец жизни он провёл в своих многочисленных поместьях: Гомеле, Великой Топали, Качановке, Вишенках, Ташани, Троицком-Кайнарджи, огромное состояние позволяло неустанно заниматься их развитием и украшением. Крупные домовладения располагались в различных городах и регионах страны. Раньше часть земель принадлежало князю Долгорукому, ещё раньше помещику Бороздне, потом известному поэту (Пушкинской поры) в наследство от деда - бунчукового генерала, ещё раньше - Киевской лавре, часть земель - ВКЛ, князю Ольгерду и его сыновьям, которые принимали участие в Куликовской битве. А внук Остей (1382) защищал Москву от Тохтамыша (в которой не оказалось дружин Дмитрия и попов). Брянский князь обычно носил титул великого князя Черниговского. Точная дата основания Брянска неизвестна. Сын брянского князя Михаила Ростислав княжил на Дунае (умер ок. 1262). Ростислав кн. Новгородский (1229-1230), кн. Галицкий (1238), кн. Луцкий (1239), кн. Черниговский (1240-1243), бан (наместник короля) Мачевский на Дунае с 1243 г. Главный проспект в Београде (столица Сербии) - тянется от крепости на Дунае с Савой - в современный центр города и носит название князя Михаила. Видимо, сленг "Мачевский" протянулся - до мачо (испанский самец) и корриды. А сегодня на Брянщине выращивают мраморных бычков. С 1238 года, после разгрома Вщижа и пресечения ветви потомков Владимира Святославича, Брянск стал столицей обширного княжества, включавшего Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб и Трубчевск, доставшись в управление Роману Михайловичу и его потомкам. Брянские князья традиционно носили титул Великих князей черниговских. Вне их контроля остались только земли на верхней Оке (Козельск и известные по летописям только с XIV века Новосиль и Таруса) и в Посемье (Курск, Путивль, Рыльск); к Брянскому княжеству относился и Карачев на реке Снежети, приток Десны. В рамках версии о непрерывной династии, основанной Святославом Владимировичем вщижским XII века и включавшей и Романа Старого, и последующих великих князей черниговских, и Василия Александровича и Дмитрия брянских 1-й половины XIV века, которых часть историков считают представителями смоленской династии, однако, символика брянских князей воспроизводит древнюю геральдику старшей ветви Ольговичей XII века. Сравните: Олег - Ольгерд - Альхерд - одно слово. Им и княжить в Тмутаракани было сподручнее по соседству, вниз по Западной Двине спустился и вот они, древнерусские земли! Прямое сообщение от Витебска с верховий. Не ищите Тмутаракань на Кубани, это современная Прибалтика, Силезия, Померания, земли бывшей Пруссии, а половцы - из Полоцка, Беларусь. Что же вы хотели, чтобы немцы нам написали всё как есть? А ещё раньше на этой земле жили-были мамонты и какие-то люди, никто не знает какие, но на Брянщине 15 тысяч лет назад было очень холодно... Удивительно, но факт, под Погаром в селе Юдиново на глубине 3 метров нашли поселение, целую улицу яранг-шалашей из костей мамонта. Не обнаружен пепел дерева в очагах, что странно, и вообще странно, как люди жили в то время? Сегодня отключи свет в городе и кирдык всем. Человек ослаб реально, мамонты вывелись. А тогда в дело шло всё - кости, шкуры, мясо, сухожилия, кишки, а жир мамонта применяли вместо дров, хорошо горит. Когда на карте Гербернштейна (середина 16 века), я увидел на месте родительского дома в Стародубе нарисованных оленей, глазам не поверил. Какие олени? Там жара и виноград. Что вы хотите от бедного еврея? Он и Киев нарисовал на Припяти - выше по Днепру, вот даёт. Потом я увидел тот музей из костей, одумался, даже черепок какой-то на память прихватил.

За историю, так называемого расселения с Дуная - топонимики, не случайно вспоминаю пивные точки - при Союзе, так и назывались - «Голубой Дунай», потом они все сгорели, короче, исчезли. Был дефицит пива, а пивные были. Теперь пива полно - «Дуная» нет. Ниже поймёте, почему Дунай столь важен для понимания повести и вообще истории в целом. На этимологию слова никто не обращает внимания.

Дунай - просто крупная река, берущая начало в центре Европы и впадающая в Черное море. А нет, это нечто большее. О реке в повести: Галичкы Осмомысл; Ярославе!.. подперъ горы Угорскыи своими жел;зными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки, суды рядя до Дуная. На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаемь рано кычеть: „Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каял; р;ц;“. ...Д;вици поютъ на Дунаи — вьются голоси чрезъ море до Кіева.

Ф. И. Буслаев (Историч. очерки рус. народн. словесности и искусства, I. СПб., 1861, стр. 175): „...Дунай, кроме собственного имени, имеет нарицательное значение всякой реки, и потому употребляется во множественном числе Дунаи: за реками за Дунаеми (как тавтологическое выражение)“. Почему так считает Буслаев, объяснения нет.

В. Н. Перетц (Адшуканьні і нагляданьні ў беларускай народнай творчасьці. — Зап. аддзелу Гум. Навук, кн. 2. Працы клясы філёлёгіі, т. 1. Менск, 1928, стр. 251) пишет, что в белорусских песнях особенно часто Дунай обозначает просто реку.

Д. В. Айналов (Заметки к тексту „Сл. о п. Иг.“. — ТОДРЛ, IV, 1940, стр. 151—152), напротив, считает, что Дунай в „Слове“ — историческая река, а не река вообще. „Выражения — «затворивъ Дунаю ворота», «суды рядя до Дуная» — указывают на его (Галицкого Ярослава Осмомысла, — В. В.) власть на реке Дунае, так как его владения простирались до места, где реки Серет и Прут вливаются в Дунай.

И. В. Ягич (Дунав-Дунай в народной поэзии славян. — Archiv f;r slavische Philologie, 1876, Bd. 1, Hef. 2. (перевод с немецкого), стр. 310): „Нет необходимости особо подчеркивать, что ... частое упоминание Дуная могло, в конце концов, придать этому имени совершенно общее значение реки или даже воды вообще. Такие случаи встречаются тем чаще, чем дальше от реального Дуная, т. е. на периферии, а не в центре, бытовала песня“. Стр. 311: „Но весьма примечательным является то, что у малоруссов эта река, столь симпатичная всем славянам, играет такую выдающуюся роль, что перед ней все другие реки Украины, в самом широком смысле слова, такие как Днепр и Днестр, Дон и Десна, совершенно отступают на задний план“. Стр. 324: „...в великорусских песнях Дунай встречается так редко, что те несколько примеров, где он встречается, не без вероятности можно было бы считать за отголоски малорусских народных песен. Для некоторых случаев это предположение не подлежит никакому сомнению“. Там же, стр. 330: „ Выводы.

а) Река Дунай (Дунав-Дунай), собственно, как в южнославянской, так и в паннонско-славянской и малорусской народной поэзии, исключительно часто сочетается с постоянным эпитетом «тихий», и именно там же река Дунай нередко принимает настолько общее значение, что народная песня, как только в описании событий нужно назвать реку или воду вообще, почти без исключения использует вместо этого Дунай.

b) Чем дальше мы удаляемся от реального Дуная тем реже встречается упоминание Дуная. Итак, в чешских народных песнях он фигурирует реже, чем в моравских или словацких, а еще реже в польских (в северно-сербских почти совсем нет). Так же в современной великорусской поэзии, за исключением эпической, Дунай встречается очень редко, в то время как в белорусской поэзии это название бытует часто; c) в великорусском эпосе, чего нельзя сказать о лирике, еще весьма примечательно сохранилось старое воспоминание о «тихом Дунае» в персонификации его как эпического героя;

d) по-видимому, ни одно место, где Дунай встречается в славянской народной поэзии, не требует обязательно другого объяснения, чем реальный Дунай, из которого всегда следует исходить“.

Что могу сказать по части тихий он или быстрый? Это будет объективное мнение. Я плавал по Дунаю в Словакии и Австрии, от Братиславы до Вены, это очень удобно, не более часа пути за символические 12 евро. Сказать, что река в среднем её течении тихая не могу, всё же она не достаточна широкая, вокруг горы, но глубокая в этом месте и корабль испытывал серьёзное сопротивление движению против течения. Визуально - всё плавно. По берегам расположены турбазы (на курьих ножках) и ловля рыбы необычным способом привлекает внимание. На длинном шесте опускается квадратная сеть приличного размера с грузом и приманкой. Напоминает «журавля» у колодца. Рыбалка в дельте Дуная проводится преимущественно на речных рукавах (руслах) с достаточно быстрым течением (до 5 – 7 км/час) и закоряженным дном. В верховьях реки в Германии течение ещё быстрее. Реальный Дунай (из которого всегда следует исходить), это большая река в первую очередь, чуть короче Волги. Значения имени коснёмся ниже. Про Дунай много написано, но вот что интересно. Его стараются не упоминать в оценочных суждениях именитые исследователи СЛОВА, отчего складывается впечатление - игнорируют? Или не понимают, или нам это лишне знать. Одно из трёх - Дунай трижды не замечен в повести.

Остался непонятый филологами и плач Ярославны, для которой Дунай как родной:

Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь, рано кычеть — полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце, утру Князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле.

Ефросинья Ярославовна - жена новгород-северского князя Игоря Святославича, дочь галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла (один из персонажей «Слова о полку Игореве»). И вот первый вопрос в лоб. Почему бы не начать строку по имени, Ефросинья громко плачет (уронила в реку мячик), с имени собственного, а то вдруг сочинители батьку вспомнили. Я именно так и прочёл, что "Ярославнынъ гласъ" - Ярослава голос (свыше), как знамение. Но подтверждения своим мыслям ни у кого не встретил.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ?

В предложении десятка два слов, из них половина непонятная, вторая - от слова совсем. Общий смысл, более или менее уловить можно. С какой целью летит, вроде ясно (лечить), с какой стати туда - нет. Что за чудодейственный «... бебрянъ рукавъ...», тёмен лес. В какую сторону она полетит (и откуда), вопрос повис. Что ей делать на Дунае, если половцев академики искали в степи восточной? Или она собиралась туда - обратно, то есть махнуть на запад до Каялы, потом под углом на юг резко повернуть (получается зигзаг зегзицы), или как? Кем она прикинется, что за птица - зегзица, хоть это мне понятно, это то самое слово, цементирующее не только предложение, но и повесть в целом. Его следует анализировать с чайкой - русью, извода нескольких наречий. Как говорится, знакомство с очередным языком, как новым человеком.

Где же, наконец, эта Каяла и что она значит в прозвище? Женщина, скала, каяться, клясться, проклятие - воз и малая тележка образов. Но без Дуная не получится омочить рукав..., рукав бобровой шубы? Эти моменты никто никогда не обсуждал серьёзно. К работам из ПД я отношусь с пониманием, стараюсь находить в их творчестве долю юмора. Но они пишут обо всём серьёзно и ставят синюю печать. В дискуссии не вступают. Делают вид, что знают что-то такое, что простым смертным знать не положено. Из всего предложения малознакомых слов понятно пока одно-два, и то, с помощью других источников, что Ярославна - жена Игоря (названа Автором по отчеству, отец - Ярослав), что она хочет помочь мужу, у князя - «кровавыя его раны - залечить - на жестоцемъ его теле». Сделает это влажным рукавом. Это следует понимать как обращение христианки за помощью к святой воде Каялы? А нельзя ли туда добраться, как-то короче в том смысле, что ты птица и летать можешь по линии прямой (пусть и косообразной вертикалью). Лететь сразу туда - откуда и следует ждать чуда во спасение. Тогда зачем упоминать Дунай? Или он и есть - Каяла? Дунай = Каяла. Забавно (знак равенства между мальчиком и девочкой). Как это возможно? А впрочем, какая разница! Главное, чтобы рукава у шубы из бобра были вышиты (так считают некоторые специалисты, что бебрянь рукав - бобровой шубы). Другие считают, некто Чернов и Соколова, прославившиеся на литературном поприще ПД исследователи, что рукав - платочек шелковый (так написано в Словаре В. Виноградовой). Они используют фольклор, былины в основном (не связанные с текстом повести), а зегзицу представляют себе - иволгой. От цитируюсь с удовольствием ниже.

Вопросов по фразе (из плача Ярославны), больше чем слов в предложении и, которое тут ключевое, за что бы дёрнуть узелок чтоб не промазать? Чтоб не запутать окончательно, а чтобы все слова нашли своё место в смысловом ряду. Птица зегзица - чайка, тут без вариантов для кукушек, соловьёв и кошек, уже разбирали этот момент. Это чайка издаёт такие крики и утром рано будит народ не хуже петуха, бесит и мешает честно спать. Три недели жил на берегу Мраморного моря в Стамбуле с видом на Босфор, они начинают раньше муэдзина. Жил по делу - искал Олегов щит.

Расставим приоритеты или вехи-концы, за что тянуть. Ярославна нам известна кто такая, гласъ слышитъ - это свыше (к бабке не ходи), зегзицею незнаемь - должна быть чайка, рано кычеть - до начала битвы, это предчувствия, волнения, всё как обычно у живых людей. Спешит мысленно помочь мужу тем, чем может - "полечю, рече, зегзицею по Дунаеви" - не совсем понятно пока за маршрут и почему дважды упомянута эта птица? Может ли быть кукушкой? С намёком, подбрасывающая детей на воспитание, кому-то. Вряд ли, муж пошёл в поход далеко не с этой целью (возьмите боже, что нам негоже).

Вопросы уже роятся, но логика пока не рушится. Пока не дошли до оказания помощи и способа оказания: «...омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце, утру Князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле». Тут моя логика рухнула. Оставим на время, что значит «на жестоцемъ его теле» - жорсткім яго целе - его твердое тело (дословно). Твёрдое - не мягкое, как писал Крылов по случаю потери сыра вороной, «нам твердили», а мы уши развесили. Однако вывод простой: вино твёрдым не бывает, как и сыр - брют(ом). Чтобы достичь Каялы - надо лететь по Дунаю, до какого там маяка неизвестно, может, до Шварцвальда, откуда берёт начало Дунай, бурно пробивая скалу. Реально - женщина, холмы и поросль - ландшафт начала. Река Дунай протяжённостью как Волга - 3 тысячи км. Не знаю, о чём думали академики Рыбаков и Лихачёв в поисках Каялы, но только не за исток Дуная и не за устье Дуная. Как вариант - они до сих пор эту повесть просто не дочитали. Они искали Каялу под Донецком в сухом овраге. Хлопцы, да вот же - чёрным по белому - полЕчу по Дунаю - омочю рукавъ - въ Каяле. Да не простой рукав - бебрянъ. Непонятно, как увязать бебрянь с носовым платком (или каким ещё), и, откуда ей лететь?

Будем разбираться долго и нудно, но ни одно слово менять не станем. Определимся с траекторий, подспудно полагая, что жена дома, а муж, как обычно, к пятнице поскакал на поле брани в сторону половцев - на запад, чтобы успеть к пасхе. Первый раз ему не повезло с «половецкими девками красными» (Каяла - женщина, всё же), это было в 1183 году, и вот опять Игорь отправился пытать судьбу по весне 1185 года. Помня, чем битва кончилась пару лет назад, жена волнуется. Кстати, некоторые исследователи не понимают, что угодили в описание нескольких событий, и задаются вопросами, почему перед походом в начале повести, солнце знамение дурное вещует князю, то почему жена аркучи, загодя... Следуя же тропой, проложенной аннотациями академиков, они даже не сомневаются, что герой угодит в плен и будет обязан женить сына. Сам-то уже женат на половчанке, да и все в роду женаты на половчанках, и традиция сношений продлится до царей российских и даже Президентов. А пока

ПУТИВЛЬ 12 ВЕКА

Ярославна рано плачетъ въ Путивле (на забрале, аркучи), плачеть Путивлю городу, плачетъ къ Путивле - трём стихиям молится (ветру, воде и солнцу), как истинная христианка? Путивль её местоположение. Дело за малым, осталось выяснить, где был этот город. «Путивль — город, расположенный к югу от Новгород-Северского, на среднем течении р. Сейм: Трубы трубять въ Нов;град; — стоять стязи въ Путивл;», есть такая версия и другая есть. Н. В. Шарлемань (Где был Путивль, упоминаемый в „Сл. о п. Иг.“? — ТОДРЛ, т. XVII, М. — Л., 1961, стр. 327—328): „Путивль назван в «Сл. о п. Иг.» четыре раза. ...его отождествляли с городом Путивлем, расположенным на правом берегу реки Сейма, в 100 км по прямой линии от г. Новгорода-Северского. ...Кроме Путивля на Сейме, находим речку Путивль — левый приток Сейма и населенный пункт Путивск на правом берегу реки Десны, в 5—6 км от центра г. Новгорода-Северского. Какой же из этих географических пунктов назван в «Слове»? ...Начало похода «Слово» описывает так: «Трубы трубять в Нов;град;; стоять стязи в Путивл;». Если бы в этой фразе шла речь о Путивле на Сейме, то возникает сомнение: могло ли войско растянуться более чем на 100 км (ведь по прямой линии Путивль от Новгорода-Северского отстоит на 100 км). Это сомнение исчезает тотчас же, если предположить, что в «Слове» речь идет о Путивске, который, возможно, был лишь пригородом Новгорода-Северского. На 5—6 км, конечно, мог растянуться отряд. ...Ефросинья Ярославна оплакивала мужа, как нам кажется, на «забороле» Путивска, на берегу Десны. Это более правдоподобно, чем «плач» на берегу Сейма, за 100 км от стольного города. Путивль или Путивск, по-видимому, княжье село, в хозяйственном отношении находился, вероятно, в ведении княгини, подобно Берестовому, Предславину, Вышгороду под Киевом. Можно предположить, что в Путивске жила княгиня во время похода и плена мужа“.

Товарищ Шарлемань исследователь уровня ниже специалистов ПД (Рыбаков, Зализняк и пр.), тем не менее, интересны и такие суждения. Не совсем понятно, зачем «растягивать войска», тем более - менять Путивль на Путивск? Он же - Путивль - по тексту. Как рукав на рукавец. Если с такой меркой подходить к Всеславу Вещему, то их растягивать придётся в ночь на тысячи вёрст, и тут же, поутру стягивать обратно. Люди представляют всё буквально прямолинейно, но некоторые кривят душой. Непосильная задача слову стяг - стягивать. Тянуть, в смысле воровать или это акт? В этой игре слов, «трубы трубят, а стяги стоят» заложен иной смысл, как в той фразе про «огонь, воду и медные трубы». Однако точку на карте локализовали! плюс-минус 100 км. Для направления на Дунай, это не столь важно, ведь Игорь пошёл не туда. А куда? В степь, в овраг под Донецком искать Каялу, а потом, чтобы поговорить с Доном - свернул на Кубань, потом к Донцу в направлении Луганска. Это у меня со школы ещё и некоторых книг современников. Лучше бы их не читал. Академик Греков правильно учил - читайте оригинал, чтобы иметь собственное мнение.

1185: В то же время Святославичь Игорь, внукъ Олговъ, по;ха из Новагорода м;сяца априля въ 23 дьнь во вторникъ, поимяи со собою брата Всеволода ис Трубечка, и Святослава Олговича, сыновця своего, из Рыльска, и Володим;ра, сына своего, ис Путивля. Ипат. лет., 637—638 (XV в.).

1185: А друзии половц; идоша по онои сторон; к Путивлю. Кза у силахъ тяжькихъ, и повоевавши волости и ... села ихъ пожгоша; пожгоша же и острогъ у Путивля. Там же, 648—649. А се Киевьскыи гроди: ...Новгород С;верьскыи, Трубческъ, Путивль на С;ми, Рылескъ. Новг. 1 лет. (Комис.), 475 (XV в.).

Ср. М. Н. Тихомиров (Древнерусские города. М., 1956, стр. 346): „Путивль стоит на нижнем течении реки Сейма. ...Город мог получить свое название от речки Путивльки, но точно так же от какого-нибудь личного имени — Путша или Путята... Впервые Путивль упоминается под 1146 г. как город, уже существовавший ранее. Во всяком случае, в это время Путивль был городом, который оказал упорное сопротивление большой воинской силе. Путивльцы („путивлечи“) крепко бились с городских укреплений... Во второй половине XII в. Путивль становится стольным городом одной из линий черниговского княжеского дома. В битве при Калке принимали участие «путивлици» со своим князем (Ипат. лет., стр. 236—237, 496, — прим. М. Н. Тихомирова). О Путивле говорится в Сл. о п. Иг. На забороле городской стены Ярославна оплакивала своего мужа и русских воинов“.

Ипатьевская летопись читай Киевская, но траектория есть - маршрут похода и состав князей ясен. Сыновец - племянник князь Рыльский, самый молодой из князей и стал Автором Слова о полку. «Кза у силахъ тяжькихъ» - хан Гзак из повести. По части этимологии город принял имя от речки Путивльки, тут без вариантов, в свою очередь - отчего она? Попутно если, то точно не от личного имени человека (Путша или Путята), а богини - утки? Символ связи воды и суши, образ матери мира. См. статью о спирали истории и почему Ивана Грозного нет на памятнике Тысячелетия.

ПУТИВЛЬ И НЕНАУЧНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ОТ ХРИСТА

Город Путивль впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 годом, при этом основан он был, скорее всего, гораздо раньше и гадать не будем, в XI веке, или IX веке до р.х. В XII—XIII веках это центр удельного княжества, упомянут в «Слове о полку Игореве» в составе Новгород-Северского княжества. Река Путивлька - притока реки Сейм, Сейм - сын - звучит на славянских языках, потому - думы, сеймы, палаты и партии так называются. Органы власти. Гипотетическое древнерусское личное имя Путив (Путивъ) или Путим (Путимъ) искать не стоит, он назван по притоку, а вот отчего она - другое дело. Ознакомимся с историей. В 60-х годах XIV века Путивль входит в состав Великого княжества Литовского (в котором он первоначально относился к Киевскому княжеству), а затем в конце XV века стал центром повета в составе Киевского воеводства. Цитата: «В 1500 году в ходе русско-литовской войны Путивль был занят русскими войсками, с 1503 года город в составе Русского государства. В первой половине XVII века Путивлю пришлось пережить бурные времена. В 1605 году он был одним из первых городов, сдавшихся Лжедмитрию I, став его опорной базой. «Маленький Путивль сделался на некоторое время оживлённой и многолюдной столицей, — писал историк Н. И. Костомаров. — С разных сторон Руси туда беспрепятственно прибывали охотники служить Димитрию». Я не совсем уверен, что Москва при Иване Третьем называлась «русским государством», даже наоборот. Это Московское княжество, царство и Московия по документам. Лжедмитрия I собирали в поход на Москву в Стародубе, соседнем древнейшем городе края. Кстати, выходец из него, стал автором Задонщины, а сосед князь Рыльский - Автором повести о полку. Стародубский полк известен как административно-территориальная форма правления края. Часть этой земли названа Брянщиной, область сформирована в ходе войны в сентябре 1944 года. До сего дня претерпела 19 переименований, была в Севске, в Орле, в Киеве, Чернигове, Гомеле, Могилёве, Западном округе и история каждого города отличается индивидуальностью. Дальние предки Горбачёва - казаки, соседи казаков Завацких из предместий Стародуба (перепись 1859), состояли в родстве - в село Решётки (рештки - останки) было всего 2 казака. Ну, это так, к слову. Ничего путного тут не вырастало кроме картошки:))

Изображение Путивля на карте начала XVIII века и надпись: Poutivl. Название может означать путь, тут однозначно, анализируй глубже и выше. Путь может указать дорога, а безошибочно - река. Если ошибся с дорогой - можешь вернуться и начать путь снова, а если ошибся словом, то уже не исправить. Poutivl = Pout+i+vl. Путь - по влаге (vl), а этот корень, это звук заложен ещё волхвами (наверное), то есть знающими и вещими. Заложен - в Волгу, Волхов, волка, Вологду, Волочек, Влада, волю, власть. Соответственно - достался Власу, волосам и Велесу. Даже человек - из влаги, о чём речь. В середине термина - i - Исус, как пить дать, соединяет водный путь и небесный, ниже увидим, если перейти к слову на древнерусском языке. Poutivl - распознаётся оригиналом русского языка - Пуціўль (путИвль). Город Пуціўль стоит на реке Пуціўлька. Соответственно - уменьшительного значения, ср. Каменка, Московка, так и здесь, потому: реч-ка Пуціўлька (ж.р.).

Пуц і ўлька (белор.) - Путц и Улька, Пуц і Улька, Пуц и Улка. Отсюда - улица (домов), булка (белая), пул (в игре), пуля (дура), гуляй (пока молодой). Ульяновск - на Волге. Ульяна - великая княгиня Московская, вторая жена князя Московского и Великого князя Владимирского Ивана I Калиты. Ка+лита - звучит солидно. Юлиана, Иулеания - возможные производные. И, куда кривая вывезет, смотрим дальше, какие значения включены в термин звуками с помощью буквиц. Если представить до Петровской реформы "оуки", могло бы быть: "Поц і Олька", но белорусская - ў - на страже. Они не считают Иисуса евреем.

Пуці ўлька (белор.) - Тропа узкая. Стежка вузька. Пътеката е тясна. - не широкая, то есть (в тесноте да не в обиде). Put je uzak. Гзак? Ульяна - женское имя, улей - у пчёл, медовая столица - Полоцк. "Не зарастёт народная тропа" - Пушкин что-то понимал, когда так писал, и Лермонтов - выхожу один я на дорогу...

Пуці ў лька - «Пути, по которым можно пойти»; «Путц и в небе»; «Пуц і в небі». Дословные переводы. Пейзажные картины завораживают отражением деревьев и облаков в воде. Усадьбы строились перед зеркалом пруда. Путешественники шли по звёздам в морях, но на реке, зачем тебе звёзды? тут или вниз, или вверх. Просто у меня ненаучный метод познания своего языка через родную речь и логику. Река Ипуть, к примеру (везде вставляю, где могу), приток реки Сож (бог), означает Бога путь - Ипуть. В данном случае слово короче, возможно, старше.

О НАУЧНЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАЧА

Если это плач, то должна быть и стена плача, а если есть стена, то Нерушимая и непременно белая. Всё элементарно. Огня даёт Андрей Чернов. «Почему Ярославна в «Слове о полку Игореве» – не кукушка, а иволга», задаётся утвердительный вопрос. И поясняется: «Автор «Слова» выворачивает наизнанку устоявшиеся клише. Если у Иосифа Флавия в «Иудейской войне» есть выражение «стрелы идут дождем», то наш поэт его переиначит: в чужой стране, в которую вторгся Игорь даже «дождь пойдет стрелами». Вот и Ярославна не фольклорная зозуля (кукушка), а зегзица (иволга)».

Интересно, отчего Игорь и вдруг в роли захватчика предстаёт читателю? Ненавязчиво так - вторгся. Если он блюдёт право на наследство по дедушке, то идёт к отчему дому - чёрным по белому несколько раз от зачина. Чернов находит, ссылаясь на орнитологов, что пение иволги похоже на мяуканье котёнка. И что голос иволги ближе всего к голосу флейты! А крик растревоженной иволги напоминает кошачье «мяу». Оригинально, но дальше будет веселее, опираясь на стихи Мандельштама (1914 года), в которых ни слова о полку, прицепив на стяг г-жу Левину с Зализняком для солидности, находит: Другое имя иволги – лесная кошка. Но есть одна особенность в раскраске (изучает самца и самку Чернов): это «зеркальце на крыле», контрастное, часто блестящее пятнышко. Да это же находка века! Кошку отставил и переключился на сравнение иволги с Богородицей. «В поэме именно эта особенность окраски оперения превращается в шелковые рукавцы. Статью на тему зегзица-иволга написала Соколова Л.В. (сотрудник ПД), написала несколько лет назад, позаимствовав образ у академика Зализняка. «Так в русском и белорусском фольклоре зовутся платочки, которые носили на поясе или за нарукавном браслетом». Догадалась петербургская исследовательница «Слова о полку…» Лидия Соколова, этим-то рукавцом (а не рукавом, как читали прежде!) Ярославна и собирается отирать кровавые раны Игоря». Чернов, словно проснувшись, через несколько лет, восклицает. Добавить нечего. Тут без вариантов и спору нет. Искать логику в таком исследовании бесполезная трата времени. Какая разница «лесной кошке» куда лететь, если она плавать не умеет. «Как установила Л. В. Соколова, в белорусском свадебном причитании мать невесты, обращаясь к матери жениха, поет: «…Кабъ ня ўцирала дробныхъ слизочёкъ рукаўцомъ…». Рукавецъ здесь тоже – ручной платок, которым «утирают» слезы». Допустим, что свадьба это война, а рукав переиначим - рукаўцомъ, допустим. Но это же - «ручной платок» - обрядовой песни, никак не рукав, хоть бы обратили внимание на оборот, «дробныхъ слизочёкъ», так нет. Дробные - это мелкие (дробный хлопчик), отсюда - дробь в патроне и математике (числитель, который выше). Опять же, без понятия в словах и действиях героини, но подбадривая друг друга (как на вечере у Петросяна), оба филолога, меняют «бебрянь рукав» на платочек. Не в смысле образно - реально. Чуть ли не на рушник, которым белорусы повязывают кресты на могилах усопших, укладывая котёнка с иволгой... в сыру землю. Эпитафия на белой стене плача? «Такой белый с красной полосой рукавец мы видим за пояском Богородицы на мозаике в Киевской Софии. На этой мозаике XI века дева Мария воздела руки в молитве и как бы поддерживает свод храма. Потому ее и прозвали Богородица Нерушимая стена. Так и Ярославна, воздела руки в молитве. И во время осады путивльская стена устояла». И смех и грех.

Исследователь заключает под фанфары, обнаружив визуальное сходство иволги с Богородицей. «Ивогла - с белой обводкой на концах перьев - Киевская Оранта (Богородица Нерушимая стена)» для него - одно лицо. А всё благодаря расцветке оперения (и как мяучит). Почему время трачу на Чернова с Соколовой впустую, так не ради забавы, они из Питерских учёных наиболее пекутся о повести. Зависит ли язык в стране от идеологии? Напрямую и даже доказано, что за три поколения память нивелируется, за пять исчезает полностью. С другой стороны, свобода слова хороша тем, что не только дурь видна каждого, но и в чью пользу направлена, и под какую флейту расставлен сей дифтонг:

поле;чу р;че зег;зи;цею по Дуна;еви

омочу; бебря;н; рука;в[;ц;;]

ПолЕчу рЕче - козой егозой - по ДунаЕви, это наиболее точный перевод в стиле косвенного блуда по фольклору, согласитесь, тут и расцветка что надо, и ко времени сказано.

Они оба не виноваты, они так видят. Один вопрос, почему они это делают? Накидаю версии ответов: просто глупые филологи, не любят Россию, не понимают русский язык в неуёмном желании творить во благо, чтобы россияне не знали своей истории. А на поверку ответ выходит простой. Они уже наделали столько глупостей, когда Лихачёв по головке гладил и давал конфетку, что теперь и назад стыдно оглянуться, и стоять на месте, что раком пятиться, а честь филолога не позволяет думать, но писать что-то надо. А как себя может чувствовать Высокая Квалификационная Комиссия по присуждению званий и степеней, а весь ПД, это же не достояние - позорище. К ним даже Пушкин задом стоит на набережной Макарова. Они уже не могут свернуть с колеи. Поэтому (их) зегзица, это иволга, как подтверждение сказанному - рукава одежды у Богородицы расшиты на кончиках с жёлтыми пятнами... Умиляешься творчеству наших филологов, когда берут не словом, а цветом - версия подводится под расцветку оперения иволги, вы только посмотрите! Как будто у кукушки или у козы хуже... Кстати, почему не «зелёный дятел» семейства куликов? Свежо, смешно, нарядно. Продолжаю набрасывать версии к духу времени. Есть одна кошка, и то - рысь, герб города Гомель на берегу реки Сож.

К делу не относится, но к сведению. Происходит от праслав. *vьlga, от кот. в числе прочего произошли: русск. иволга, укр. ;волга, волга, сербохорв. ву;га «ремез», словенск. v;lgа «иволга», чешск. vlhа «иволга», польск. wilga, wywilga «иволга». Обычно сравнивают с лит. volung;; «поползень» (птица), латышск. v;lu;dzе «иволга», ср.-в.-нем. witewal «иволга» (witе «дерево, древесина»), швейц.-нем. Wiedewalch (ХV в.), wilwalch, англ. whit-wall, а также hick-wall «зеленый дятел». Предполагают также родство праслав. *vьlga с воло;га и видит в этой птице предвестницу дождя (ср. нов.-в.-нем. Regenpfeifer «ржанка»). Использованы данные словаря М. Фасмера.

Спасибо тому Максу: vьlga, vlg и пр. означают влагу, влажность, даже властность и пожалуйста. Термин witewal - виноградная лоза, колесо, Rebe - лоза. Это не еврей. Витиеватым образом можно анализировать волка и Волгу, будут попадаться значения - Витевал, обелить, иволга, белая стена, я пойду. Не стой на месте, околеешь! Корень - вл/vl - в Путивле. Иволга второстепенное значение, через третьи руки. Почему сравнивают volungе - «поползень» с птицей, а не лозой или лазом, не обращайте внимания, это к делу вообще не относится. У нас нет слова льзя в лексиконе, мы не знаем этимологии слову лес, потому прямая дорога после наших институтов - в ПД или церковь.

Не могу пояснить, какой бог их вёл и по какому пути. Зегзица - иволга - пятнышки - рукава Богородицы... Открыл картинку в сети этой лесной прелестницы, таки, совершенный образ стяга в первозданном виде от живой природы. Птица раскрашена в жёлто-зелёные яркие цвета настолько, что заметить каких-то там мелкие пятнышки на кончиках крыльев невозможно. Летающий жовто-блакитный стяг. Потому и зелёный дятел в рукавце, но каким рукавом Ярославна запустила иволгу, то неизвестно, правым или левым? Хотя, да, носовым. Миру явились Београд - Белгород - Белый Кремль средневековья (Москвы), белые церкви... Нерушимый образ Заступницы.

Однако слово пи@да на камне в Софии Полоцкой (середина XI века), почти на век старше надписи на новгородской берестяной грамоте 955 года, и даже старше летописных событий о призвании. См. статью «Супружеские радости Косы Великой». А это наводит на мысли, что специалистами ПД вопрос до конца не изучен. Недавно видел в испанском парке такое же слово вырезано на скамейке по-русски, но оно мне ни о чём не говорило, разве о передаче шпионской информации. Не вяжется иволга со знаком сокола на гербе Украины и первой столицы Руси - Ладоги, и с соколом на стяге Чингисхана, ну никак. Какая-то птица из этих лишняя. В основном гадают на кукушку, а эти на иволгу. Что же получается? Ярославна не знала иволгу, ни разу её не видела? Исследователи берут из текста любое слово на выбор и начинают его изучать. Если оно не лепится по смыслу выражения или повести в целом, так это никого не волнует. О смысле повести вообще говорить не принято. А в данном случае Ярославна не знала иволги... Это печально, в степи половецкой нет лесов, половецкая женщина взбирается на стену Путивля и горько плачет, ох, иволга мне неведомая, незнаемая...

ПУТИВЛЬ НЕЗНАЕМЪ

Мы привыкли разделять «незнаем» на два слова - не знаем - от слова знать (я знаю), а других два слова наоборот писать слитно - похоть. Ну а слово льзя и вовсе исчезло из лексикона, употребляется только - нельзя. Слово «незнаемъ» в русском языке с богатой историей и пройти мимо - зегзицею незнаемь, было бы нечестно. Знать, кроме прочих глаголов ещё и часть общества, богатые властные люди. В данном случае можно пробовать анализировать как неизвестные земли, незнакомые люди и ещё что-то. Отказываясь от навязанного клише, обратить внимание вот на что. «Плачь Ярославны» Автор разделил по тексту фрагмента, как бы на вступление «Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь...» и далее - обращение к трём стихиям. Выглядит это так:

Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь...

— о Ветре, ветрило! — чему, Господине насильно вееши?

— о Днепре Словутицю! — ты пробилъ еси каменныя горы сквозъ землю Половецкую...

— Светлое и тресветлое Слънце! — всемъ тепло и красно еси!

Этот нюанс не даёт покоя, может, она голос отца слышит во вступлении, Ярославов голос? Зов предка, так сказать, и обычаев неких. Я уже задавался вопросом, отчего бы не Ефросинья? Ефросинья, так зовут жену Игоря, «гласъ слышитъ», двоеточие: зегзицею незнаемь... Нелепица какая-то. Не находите?

Некоторые наречия именно так и трактуют (ниже переводы). Голос Ярослава дочь слышит - птицей незнакомой (уже, в этом образе невестки), которая рано кричит (перед битвой), упреждая словно, полечу (я) - зегзицею по Дунаеви... А куда денешься, замужняя, хоть разорвись (и оба там, и сын и муж), а вот же. Может, поэтому слово зегзица Автор применят дважды в предложении, словно эхом с родных мест доносится к Путивлю, а незнаемъ - один раз. Дунай ей не кажется чужим и далёким, а вот Каяла здесь видится - причиной всех бед (религия). Услышала (глас свыше) и дальше следуют собственные фантазии (не знаю, как назвать), очевидно, поиски пути и метод и способ оказания помощи. Решилась - зегзицею по Дунаеви, тоже не простое слово, и смысл меняется (усиливается), если Дунай - Каяла, но о том ниже. Она на реке Путивльке, и маршрут строит по рекам.

Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь, рано кычеть — полечю, рече, зегзицею по Дунаеви... Переводы разных наречий утверждают, что в таком случае можно сбиться с пути, не различать месяц с солнцем, чуйка подсказывает, что и будущее-то неизвестно при таком раскладе... Тут ведь и впрямь можно подумать, что она голос Ярославов слышит. С болгарского, сербского, украинского, белорусского - от соседа к соседу: Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь

Слышен голос Ярослава: Я не знаю дороги.

Чуецца голас Яраслава: Дарогі не ведаю.

Чути голос Ярослава: Не знаю дороги.

Чува се гласът на Ярослав: ние не знаем бъдещето.

Слышен голос Ярослава: нас не знает луна.

Лунає голос Ярослава: нас не пізнає місяць

Чуецца голас Яраслава: не па месяцы нас пазнаюць

Слышен голос Ярослава: при луне нас не узнают.

Слышен голос Ярослава: мы не знаем будущего.

Слышен голос Ярослава: мы не знаем

Не берите близко к сердцу, это всего лишь образы: незнаемь — им. пад. ед. ч. м. р., тем не менее. Возможно: Ярославнынъ - незнаемь соединились. Я же не сам это придумал. А если бы было написано через ять (незнаем; - незнаеме), был бы и перевод: Слышен голос Ярослава: мы не знаем лица. С мягким знаком (незнаемь) - нас не знает луна; с твёрдым - мы не знаем названия города. Слышен голос Ярослава - в любом случае. Просто Ярославнынъ - Ярослава (с любых языков) в переводе на русский (российский, как угодно). Незнаем; — дат. пад. ед. ч. ж. р.; незнаем; — предл. (мест.) пад. ед. ч. ср. р. Как угодно.

Лицо, луна, город - из области теологии, в случае: зегзица-чайка-русь возможна консолидация текста. При желании читающего достичь логики рассказа. В повести этим словам уделено много места и значения (русские сыны, земля). После истории с Всеславом Вещим: «... връже Всеславъ жребiй о девицю себе любу. Тъй клюками подпръся окони и скочи къ граду Кыеву ... изъ Бела-града ... оттвори врата Нову-граду...» - и начинается исследуемая (вступительная) строка плача - к Путивлю. А не к кому-то ещё. Почему это не замечают? Потом уже: ветер, вода и солнце. Кстати, жребий - земля, пока не забыл. А кто у них был путный - в нашем понимании слова путник, попутчица, попутный ветер кораблю, или путный мужик, неизвестно. Но в честь кого-то же, был назван город - Путивль.

И обращение следует трижды к городу по Его имени: Ярославна рано плачетъ: въ Путивле - Путивлю городу - къ Путивле (на забрале, аркучи). Путивль не иначе как бог и всевышний в таком понимании, который на путь истинный и наставляет. Сравни: Ипуть - «путь бога» (Путин, Распутин, путана), поневоле скажешь, слова спутаны и путы на мозгах. А утя - на памятнике Тысячелетия. Путный, должно быть хороший, толковый, знающий дорогу в отличие от непутёвого (бестолочи и дурня). Распутье - развилка, бездорожье и хлябь, путина - рыбная ловля, путана - блять и профурсетка. Слова хлябь и хлеб - родственные души, Вам на выбор дюжина вариантов для этимологии названия Путивль. Я к тому, что заглавная строка вполне может скучать по отцу, а следующие три - жены по имени Ефросинья. Причём чётко и понятно без переводов, что это именно она: Ярославна рано плачетъ. С любого языка на любой: Јарославна рано плаче, Яраслаўна рана плача, Jaroslawna weint fr;h, Ярославна ирт; елый, Yaroslavna rano pla;e. Хоть на немецком, хоть на тюркском. Дальше слово незнаемъ...

НЕЗНАЕМЪ ?

В данном случае можно пробовать анализировать как «незнаем» - неизвестные земли, незнакомые люди.

В. В. Мавродин (Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, стр. 268): „«Земля незнаема» ... последнее надо понимать не буквально, как «землей неизвестной», а в смысле ее отдаленности. «Земля незнаема» — «земля далекая», «земля утраченная», ибо, в самом деле, не могли же русские не знать Корсуня, Сурожа и, тем более, Посулья, Поморья и Волги, которые в «Слове» также фигурируют, как «земли незнаемые»“.

Е. Ф. Корш (Доклад, прочитанный в Комиссии по „Сл. о п. Иг.“ при Союзе советских писателей в 1954—1955 гг. — см. резюме Ф. М. Головенченко „Сл. о п. Иг.“. Библиогр. очерк. — Учен. зап. МГПИ, № 198, М., 1963, стр. 35): „Что такое «земля незнаемая»? Это — никем не освоенные степи, где бродили кочевые племена, почему степи были ничейной землей — res nullius.

Прервусь от чтения, нулевая - не совсем тот перевод, хоть и буквальный с латыни: нічия, "никого не касается", "ничија работа", "нічыйная справа". Есть народное выражение нулёвка, не тронутая, целина и целка. Роман «Поднятая целина» изумительное название, хоть на стяг поднимай, как и «Тихий Дон». Не желаете ли время разделить насчёт любви? Да и «нічия» с ударением на первый слог, иного значения, чем ничья. А буквально нічия: маляваць - рисовать, красить. Не место красит человека, а человек - место. Зачем он это делает, я не знаю, наверное, такова сущность человеческая. Всяко дело - концом красно.

Цитирую научный бред и дальше, иногда там можно уследить всполохи просвета, как половцы завладели киевской землёй, но не собирались уничтожать дружины Игоря: «В понятие земли тогда входило представление и о населении — русском народе: это были земли знаемые. Понятие о земле незнаемой сложилось давно; в эти степи в X веке вторглись печенеги, победив хазар и захватив территорию от Волги до Дуная. Через столетие сюда хлынула новая волна — половцев (куманов), которые оттеснили часть печенегов в пределы Киевской Руси; она взяла их под свое покровительство как «своих поганых». Но земля незнаемая оказалась под властью половцев. Отсюда у русских сложилось представление о ней, как о поле половецком. Однако в ней кочевали и другие племена — ковуи, торки, печенеги, почему понятие «половецкая земля» не вытеснило прежнего «земля незнаемая». И Див «кличет земли незнаемой», т. е. не только занятой половцами, но другими кочевниками, подвластными последним. Другие страны в этом обращении Дива расположены по периферии «земли незнаемой», и они перечисляются Дивом в определенном порядке: Волга, Поморье и т.д. Под Волгой понимается Средняя Волга с сильным Булгарским ханством; по Волге шла большая транзитная торговля — между жителями Верхней Волги, Камы, Каспийского поморья и стран Средней Азии: все эти территории контролировались Булгарским ханством, как равно и Нижняя Волга, путь по которой охранялся от половцев, грабивших подвластные булгарам племена. Посулие, Корсунь, Сурож и Тмуторокань не причислялись к незнаемой земле. Посулие было плацдармом русских (для наступлений против половцев и обороны от их нападений), где все дороги были хорошо известны. Проплыв Днепр, автор плывет «залозным путем» в Корсуню, Сурожу и Тмуторокань, бывшей ранее вотчиной черниговских князей. Эти последние земли не были друзьями половцев и не собирались уничтожать дружины Игоря, который стремился сделать свободным торговый путь по Дону и Донцу и воссоединить Тмуторокань с Русью“.

О населении — «русском народе: это были земли знаемые...», а Игорь стремился воссоединить Тмуторокань с Русью — двумя руками, я за. За разницей, что считать Доном Великим и дОнцем (отец и сын, речными образами), а Тмуторокань назвать как в повести ТмутАрАкань и искать её для соединения Руси с Русью отеческой и дедов - на западе по Балтийскому побережью.

С. И. Котков (Из старых южновеликорусских параллелей к лексике „Сл. о п. Иг.“. — ТОДРЛ, т. XVII. М. — Л., 1961, стр. 71—72): П. Я. Черных считает, что эпитет „незнаемый“ встречается теперь лишь в северновеликорусском фольклоре (примеч.: П. Я. Черных. О выражении „за шеломянем“ в „Сл. о п. Иг.“. — Учен. зап. Ярославск. гос. пед. инст., вып. 1. Гуманитарные науки. Ярославль, 1944, стр. 59). Однако следы его бытования ясны и в Курско-Орловской области. В селении Рудка Поныровского района мы слышали исходное образование „знаемый“ в значении „знакомый“, „известный“ и, значит, „незнаемый“ — „незнакомый“, „неизвестный“. Говор селения Рудки — типичный южновеликорусский (ср. соответственно в украинском языке „знайомий“ и „незнайомий“).

Трудно не согласиться по сути, слово у меня не вызывало подозрения, что я его неверно понимаю. Незнаем — незнаемъ, -а, -о — незнакомый, неизвестный: (Див) велитъ послушати земли незнаем;, Влъз;, и Поморію, и Посулію, и Сурожу, и Корсуню, и теб;, Тьмутораканьскыи блъванъ! ... Трещатъ копіа харалужныя въ пол; незнаем; среди земли Половецкыи ... Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури, ранены саблями калеными на пол; незнаем;? ... На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаемь рано кычеть...

Ср. Носович (Сл. белор. нареч.): Незнаемый — 1) незнакомый, 2) неизвестный. Князь Владимер распотешился, а незнаемы люди к нему появилися. Кирша Д., 65. Как во славном было городи во Вастракани / Проявился там детинушка незнаем человек. Онеж. былины Гильф., III, 31.

Я железны бы заложечки задвинула, / Не пустила б этой птиченьки незнамой. Барсов. Причит. Сев. кр., I, 212.

Может, зегзица - "чайка русь" (которая кычет) - на том остановиться. А ещё это слово объединяет Ладогу и Полоцк (медовую столицу), Великий Новгород и Киев, Брянск и Москву. Перечислил в хронологической последовательности. Что же это за слово то такое? Зегзица: чайка - Русь. Чтоб не тянуть кота за хвост. Статья по ссылке ниже

ЗЕГЗИЦА

Написание статьи дело случая, посвятил четверостишье дню студента (Утром чай, в обед чаёк, вечером - чаище), и решился, рано или поздно, это всё равно предстояло бы сделать, чтобы обосновать ту "зегзицу" в повести, вот и подумалось, а почему не сейчас? Почему в конце повести - герой сравним с солнцем: "...Солнце светится на небесе! Игорь Князь въ Руской земли. Девици поютъ на Дунаи..." Сколько образов сразу, а был удельным простым князем, а вот те раз... Попили чайку, что называется, у самовара я и моя Маша.

Плачет рано (по Европе)

Ярославна слёзы льёт,

кто чайку ещё не пОпил.

Тот и чайку не поймёт!

Зегзица явно от зигзага происхождением (то есть угла поворота), только женщина-молодица (уменьшительное), се-гзица, е-гзица, отчего и Гзак, и коза-егоза. Пусть эта глава будет как дополнение, чтобы не разрывать предложение (плача) на части и не оставлять без такого важного для понимания сути, слова: зегзица. В голове держим чайку и русь, и пытаемся осознать, до какого угла нас провожает Учитель в школьном вальсе? Угол может быть не только в плане на плоскости (дорога свернула), но и наклонная по вертикали, иначе как бы катился Колобок?

Полную ясность прозвищу даёт сербский: зегзица - шпилька (буквально), а словацкий уточняет, откуда: е-гзица/egzica: «Египет» - буквально (ни больше, ни меньше!). А образы объединяет язык хорватский: чайка - шайка - хижина. Зегзица в предложении дважды, сначала «... гласъ слышитъ (чует - с белорусского): зегзицею незнаемь (незнакомой). Второй раз - летит «... полечю, рече, зегзицею по Дунаеви...», это двойственное у Автора по тексту не случайно. Дунай так переводится c латинского: Danubis = Дай это дважды. Он и дал. О времени - до Троицы - можно анализировать (Отец и Сын). И примерное время переименования Истры в Дунай.

И всё это преподнёс (с памятью о Египте) через чувства половчанки Ярославны - голос чует зе-гзицей в образе жены (хи-жина), но на весах судьбы - муж и сын, отчий дом и судьба невестки. Выбор грядёт между язычеством и христианством, речь Ярославны завораживает образами. «Кая рана дорога» - посыл опять же, в сторону Ила и исхода египтян. Я ещё про это не писал, один из переводов слова «драхма» (монета), drachmi - «мой дорогой» (калька - дорога/путь), слиток серебра «мина» и разменные палочки в количестве 6 штук. Об этом следующий раз.

В одном смысле - птица полетит не по прямой, а по руслу реки (зигзагами), в другом - дорогой сына. Угол - сын, производные - уголь (древесины), Маугли - царский дитёныш. Учитель нас проводит до угла - школьный вальс. Уголь сажей не измазать - проверка знаний для доктора наук. Непонятное слово шпилька? Заколка для волос (посыл к Велесу), вот и волнения женщины-язычницы, вот тебе и раздвоение - война богов на Дунае, а не в степи с кочевниками. Она в стане Даждь-Бога в Путивле. Зегзица - шпилька - слова шпиль (игла), уменьшительное слово: ср. рулетка - река Овстуженка так переводится (приток Десны в 60 км выше Брянска). Мерная лента и мерин тоже, если кабана зовут женским именем: Мер-се-дес. Не находите что-либо общее? Между чайкой, чаем и солнцем...

ИСТРА И ДУНАЙ - ИСТОРИЯ ОДНОГО РОМАНА

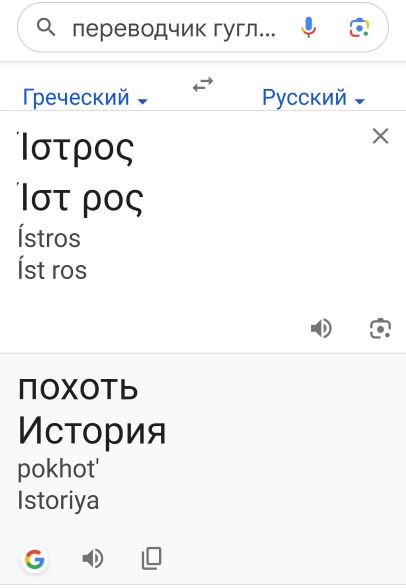

Истра — название нескольких рек, а также полуострова Истрия на хорватском, словенском и сербском языках; от них название перешло на населённые пункты, железнодорожные станции, футбольные клубы и многое другое. Знаковое слово. Сначала была Истра, потом она - Дунай.

Забегая наперёд, в историю имени Дуная, спешу сообщить, что Данубиус - Danubius (лат.), это Истра прежняя. Истра или - «похоть» - буквально ;;;;;; (греч.). На латинском - Istros. Мало того. В свою очередь эта похоть раскрывается неожиданным образом: ;;; ;;; = История. Вот такая история. Получается настоящий - исторический роман - по одному имени реки. Потом имя Истра перекочевало в Подмосковье, на ней даже строили храм Иордан. Перед этим такая же река - Иордань и село Ардонь на западе Брянщины. Ардонь исследователи относят к временам сарматским. Почему неизвестно, что означает слово неизвестно, но скажу, означает оно: люди = ардонь. Будет отдельная статья, постараюсь написать короче и с самого пекла, так сказать, с места событий и цветным фото.

Языкъ бо, наречемыи саврематы, отаи р;ку пребр;дше Исътру, наречемыи Дунаи. Флав. Полон. Иерус., 442 (XVI в. ~ нач. XII в.). По мноз;хъ же времян;х с;ли суть слов;ни по Дунаеви, гд; есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. Пов. врем. лет, 11 (1377 г. ~ нач. XII в.). 969: Рече Святославъ къ матери своей: ...хочю жити в Переяславци на Дунаи, яко то есть середа земли моей. Там же, 48. 1144: И проб;же сквоз; полкъ к Дунаю и оттуда полемъ приб;же ко Всеволоду Киеву. Ипат. лет., 317 (XV в.).

От бродников, короче, от исторических бродников - имя пришло с божией помощью. И мой корявый перевод: «Потому что язык (бо язык), так называемые современники, от той, пересекающая Истру, называется Дунай». Если пытаться править, можно написать короче: Дунай пресек Истру. Точно так же, как пресеклась ветвь Давыдовичей (остались воевать Мономаховичи и Ольговичи). Была река по имени Истра (ж.р.), стала Дунаем (м.р.), там же и Днестр с таким изводом и Днепро, и Десна - на букву Д началом, Дебрянск и Дебальцево, все - неизвестного происхождения. История колонии по имени Россия и название Истра напрямую связаны. Ни у одного российского слова и названия нет нормального объяснения. Данникам это знать вредно, или есть, какая на то весомая причина? Кто такие скифы, балты, славяне, да боже упаси. Финно-угр и вовсе слово нецензурное.

Истра — гидроним скифо-балто-славянского происхождения, название нескольких рек в европейской части России. Вероятное значение — 'струя', 'река', ср. латыш. strauja 'поток, течение', лит. strautas — 'ручей, небольшая речка', 'луг с ручьём'. Согласно Фасмеру, родственно слову струя; ту же этимологию имеет река Streu в Германии, а также фракийское и эллинское название Дуная — Istros и тавро-скифский гидроним Istrianou potamou ekbolai 'впадение реки Истрияна'. Эта основа констатируется и в двусложном гидрониме Дн;стръ.

Допустим. Нам все слова выводят от греков, римлян или на чисто арамейском через глаголы, а посмотрите, что делается под носом:

Истра — река на западе Московской области, левый приток Москвы.

Истра — река в Смоленской области, правый приток Вори.

Истра — река в Латвии.

Истра — литовское название (лит. ;stra, ;sra) реки Инструч в Калининградской области, притока Преголь

Литовская ;sra ср. Израиль, но беда в том, что никаких балтов у историков медиевистов не было зафиксировано, это общее название племён Побережья, как Тартария востока. Ни одного слова русского происхождения лингвистами не зафиксировано, ни в одном словаре корня русского не представлено, кто они такие? Нет, ну я кроме шуток. Вы встречали где-нибудь в словарях фразу, это слово произошло от русского слова? Я - нет. А эти, «переученные» за тысячу лет европейцы вместе с немыми немцами, они ни бельмеса не шарят в словах и звуках, с помощью которых общаются. Что означает Преголь? Впервые задался целью вытащить на свет божий происхождение - я (скромно так), несколько лет изучал языки и этой зимой полетел в самое пекло Тмутаракани послушать орган, прогуляться берегом реки Преголь вдоль Рыбной деревни и поклониться Канту. Учите мыслить, а не мысли (золотые слова), не успел прочесть студентам, как Пруссии не стало.

Поэтому на имя Преголь никто внимания не обращает, никто не понимает значения. Читай о местоположении реальной Тмутаракани: Преголь река или какой горе молиться? Pregel - молиться (буквально), Preigara - Он проповедовал. Если этого слова никто не видит в корень на немецком (а прусского сто лет как нет), не беда. Латинский язык записал и запомнил значение, которое способен объяснить русский. Русский язык объясняет россиянам всё толково и доходчиво. Какой горе молиться и кто проповедует, в отличие от наших специалистов. А если Инструч (в Калининградской области), притока Преголь, то это уже настоящая история земли - на карте. ;stra (история) питает Pregel (молиться) на латыни, а изначально она - «похоть» греческая. Эти слова понимают только русские, чем дальше не запад, тем всё бестолковее и вывернуто наизнанку, там дон и донья - господа, звук Дуная в Дульсинее, но Иберия - по реке Эбро, а Гибралтар - еврейский алтарь. У них нет алтаря. В синагоге есть шкаф и стол для Торы, но нет алтаря. Язык извращён. Как и в случае с похоть, это слово почему-то писали и пишут слитно все исследователи. Но про Хатынь мы все знаем и помним. Свести воедино два слова не можем. Печалька. Естественно, похоть от слова хоть, не союза или частицы, а раскрывается в повести походом: по Хоть - пошёл Игорь. Дева, любимая, женщина, богиня. Не иволга и не иголва (прости Господи тёмных). Вот куда ходил Игорь в 1183 и 1185 годах, где княжил его дед Олег в 11 веке. А в Х веке Святослав хотел Малопереяславец на Дунае поставить - столицу в середине земли.

Что запомнить, рекомендую. Истра (греч.) - «похоть» - буквальный перевод, далее термин составлен: I stra - 1-й, 1 страница, Первый этаж, И страница, Перший поверх. Кстати, наш этаж первый - там нулевой, и эта цифра больше всех втрое (намалевана) в лифте. Означает, мы вышли на «ноль» (уровень чистого пола), это нулевой этаж. Ниже помещения находятся на отметке со знаком минус, выше 1 этаж - наш второй этаж. В плане идеологии и чисто логически, они правы, если я стою на абсолютной отметке «Ноль» (уровень Балтийского моря) и мочу ноги в Заливе, то это факт. Да и по чертежам всё сходится - ниже нуля только минус. Ничья - целомудренная. Или будем спорить?

А. А. Зализняк убеждает, что это существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 1a по классификации). Имя собственное, топоним. Корень: -Истр-; окончание: -а. Вот видите, как таким плутам доверять? Они ничего не знают про Путивль, они - непутёвые плуты. Хотя, я тоже жил на реке Лутенок и не подозревал происхождения. Всё познаётся со временем. Где «Душа России» знаете? В Лутовиново, это усадьба И.С. Тургенева. Одноименная река Орловской области, и западнее Брянская речка Лутенок питает Ипуть. Даже не стану пояснять почему, и так понятно.

Если захотите узнать что такое Истра у российских учёных или краеведов, флаг вам в руки. Помогаю. Значение хотите? пожалуйста: город в России (Московская область), река в России, левый приток реки Москва. Происходит от ?? - почему-то два знака, я бы поставил три, чтоб нечётно. Краеведы рыдают: « Наш родной Истринский край получил своё название по главной реке этих мест, вокруг которой его территория и объединилась в нечто «единое». Это река Истра. Имя Истра хорошо знакомо каждому, чья жизнь, так или иначе, связана с Истринской землёй. Однако значение этого привычного названия для большинства из нас представляет тайну. Попробуем же её раскрыть… Не являясь лингвистом, я не берусь делать каких-то самостоятельных выводов о происхождении и смысле топонима Истра ... Однако московская И. ещё и в документах XIV в. в форме Истерва ... Древнеримская Histria «край истров» (иллирийского племени, с которыми Рим столкнулся в III в. до н. э.). Для древнегреческих авторов была несомненна связь этого название с названием Дуная – Истрос, но образование этой связи неясно.».

И такой вкрадчивый вывод следует, только вдумайтесь: «Что ж – мы обитатели берегов текущей, стремящейся реки… И, возможно, расшифровки древних названий покажутся кому-то обыденными и прозаичными, но, как гласит крылатое изречение выдающегося русского учёного Н. И Надеждина, «топонимика – это язык земли». Только постигая этот язык, мы сможем лучше услышать наших предков и мир, окружающий нас». Замечательно сказано, если сами не знаем - отдайте тем, кто хоть что-то пишет, мешая корни и звуки, путаясь между полами, отдайте несуществующим балтам, ведь только они могли называть большие реки. Не маразм ли? Зато, каких людей вывели. Знал русов, скифов, укров и угров, теперь буду знать - «истров».

О, Руская земле, уже не Шеломянемъ еси!

Истрос (древнее название Дуная), Днестр, Струма, Стрий, Стырь, Стрый - «старый», очевидно же, вспомните бога Стрибога, который воевал против Даждь-Бога (в лице Игоря). К слову стремнина добавил бы - стрёмно, то есть не утвердительно, опасно, или - или. С 1781 года город носил имя Воскресеенск (до 1930 года). Московская Истра впервые упоминается в духовной грамоте вел. кн. Василия Васильевича, 1461 г., как Истра; в писцовых книгах XVI в. указана под названиями Болшая Истрица и Болшая Истра, противопоставлявшимися названиям Малая Истрица и Малая Истра. Но это всё ни о чём. Дунай назывался Истрой во времена ещё «минусовые», Святослав в конце первого тысячелетия назвал Дунай серединой своей земли. Истрия или Истр (др. -греч. ;;;;;;) — древнегреческий город на берегу Чёрного моря, в Малой Скифии, основанный выходцами из Милета в земле гетов в последней трети VII века до н.э. Греческая «Истрей»: ;;; ;;; = История, ; ;;;;; = Италия, пусть наконец-то римляне узнают в Истре этимологию своей страны.

Но это просто буквы, с итальянского: ; ;;;;; - пожалуйста, калі ласка. Откуда у них это слово? Я даже не знаю чьё оно могло бы быть. Вы знаете чьё слово, пожалуйста? а откуда оно там? Или мы не до конца переучены. А если так: ;; ;;; ; (греч.) = Израиль. Шалом, хлопцы! Миру мир. Слово на иврите, означающее «мир». Слово может означать как «мир между двумя сущностями» (например, между Богом и человеком), так и ... Не очень интересно что ещё, они всё время воюют, что евреи могут знать о мире, это смешно. Но пусть будет по-вашему, алейхем шалом! Что алейкуму-с-салям...

И ркоша бояре Князю:

— уже Княже, туга умь полонила! Се бо два сокола слетеста съ отня стола злата, поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону...

А как в магазине продавец называет ценник, так это - сенник. У тюрков нет буквы Ц, какие же они половцы? Так вот, ихний Израиль на греческом звучит - «истреи», можно спутать со вторником ( ;; ;;;; = Вторник), но не с Первым. Элементарно разобраться кто в хате Хозяин, а кто сын. Екатерина - втОрая и день недели такой по счёту - после воскресения. Если отодвинуть начальную букву: ; ;;;;; = Я сестра (звучит как И, переводится - Я, дословно). Ибо без начальной: ;;;;; = сестра. Вот такая история - Италия - получается по составу термина, ещё до Дуная была сложена. Спору нет, сестра и Истра - ж.р., как и Италия. А поделить сестру пополам: «;; ;;;» = утром, раніцай, вранці. Река Сестра - бывшая граница с Финляндией, в Сестрорецке шалаш, где скрывался Ленин. Всё на месте. Прослеживается какая-то связь истории Глеба с тем, что «наплакала» Ярославна.

ИСТРА - ДУНАЙ - КАЯЛА

Ярославнынъ гласъ слышитъ: зегзицею незнаемь, рано кычеть — полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце, утру Князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле.

Когда понял, что Истра ("похоть") не просто так записана первым именем реки, а доказал это через переводы, да ещё она же - Хоть - в повести, то тут всё стало на места. Тут тебе и Греция, и Египет, и Израиль сошлись в одном слове (истра - история). В словах Ефросиньи "...полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце..." становится очевидным, что Дунай и есть Каяла.

"Нъ се зло Княже ... се у Римъ кричатъ подъ саблями Половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глебову" … "А се у Рим кричат ... кычеть — полечю — омочю — утру раны ... Вот где эта Каяла находится. Теперь повесть СЛОВО следует читать под этим прицелом. Хоть - не версия от ходьбы, наоборот, продолжим эту тему с солнцем в другой статье (а то эту не закончу никогда уже) и за поход, и о ходиках с кукушкой. Что запомнить: ;;;;;; - История, а «;;; ;ос» - с окончанием рос - «похоть», см. скан.

Слово «саврематы» (отаи р;ку), это ещё одна находка в языке: сав-ре-маты - сохранить дату, современные коврики, сучасні килимки (диваны/дываны), саўры мацюкі - от матов до Саур-могилы и полётов на ковре самолёте Вольки с Хоттабычем до города Коврова (неизвестной этимологии). Всё оставлю - на потом. Ещё неизвестно куда выведет эта дорога - драга/drahа, но до драхмы и птицы дрофы, как пить дать, коли речь пошла о востоке, солнце и любви, минуя дракона. Это мина замедленного действия, я уже догадываюсь, кто её заложил и где, если не надоест писать здесь, то в следующей статье. Тема обязательная. Итак, осталось слово бебрянь...

БЕБРЯНЬ

Если бебрянь (рукав) разгадаем, если слово сложится по смыслу в «плачь» - Путивлю, можно и успокоиться, дело сделано. Правки будут, даже не сомневаюсь, но они будут уже с ясной памятью и в здравом уме при формировании книги. Итак. Дебрянь и бебрянь - одно и то же. Буквы б и д плавают по алфавитам, звуки меняются. Так же: б на в; г на х, а д на т. Главное, идти своим путём и посох не мочить, как бы сказал монах водолазу. А что делать бренкам, мин херц? Спрашивает Меншиков Петра, после того как все бело-, мало- и велико- были при своём деле согласно Указа, а шведы выселены. Запиши, Саша, пусть и дальше баранов разводят! Сегодня на Брянщине разводят мраморных бычков из Австралии. Земля хорошая, но вкладываться в неё всегда было дюже стрёмно. То клюки, то ваззни, того и жди, впердолят...

Истрия не бывает бесследной, как нет слов без значений, а - дыма без огня. Сейчас напишу варианты разных наречий от соседей. Очевидная связь летописной бебряни с бря и бра: ребро, бро, евро, еврей, Эбро, серебро... Если не шуба из бобра, то ворот обязательно. До сих пор так (бебръ) называется бобр. Вот только бебръ: дитина, малыш, дитя. Вряд ли по шёлку, по платочку или по бобру из речки столько много слов разбрелось, может и сам шёлк - от ёлки? А ель - Эл, как в слове Ду-Эль (при Пушкине ещё так писали). А город Бобруйск - дважды божественен и русский? Не в бровь, а в глаз! А слово с двумя б, может то бОбер? от которого берега, берлога и даже - Сбер? Медведь и Комоедица, надо же, на Широкую масленицу как раз пишу... Да хоть бы блин не комом.

Ой чия ж то жина / Через речка брыла, / Помочила бобры / И чорные соболи / Чорные соболечки? Шейн. Белор. сб., I, 1, 18. Ходаковский (Истор.-геогр. сл.): Бебро озеро в Новгородском уезде; река Бебра у Дорогобужа (левый приток Днепра) и Бебрина над Савой. Речка Бебрейка. Вязем. уезд. Кн. писц. Моск. 2, 575. Деревня Бебрино Твер. уезд. Там же, 124. ... изъ села изъ Беберева. А. Юш., 153 (1554 г.). Дано детенышю Грише Иванову... оброку рубль, порука по нем Семен Бебря. Прих.-расх. кн. Волокол. № 2, 263 (1573—1574 гг.). Василю зовомому по рекому Бебря. Ж. Ант. Сий., 55 (1579 г.). ...диячокъ Гриша Фроловъ сынъ Бебринъ. Кн. ям. новг., 106 (1601 г.).

Н. А. Мещерский (К толков. лексики „Сл. о п. Иг.“ — Уч. зап. ЛГУ, № 198, сер. филол. наук, вып. 24, 1956, стр. 5—6): За последнее время появились материалы, благодаря которым слово „бебрян“ перестало быть hapax legomenon. Это прилагательное нами обнаружено в тексте древнерусского перевода „Истории Иудейской войны“ Иосифа Флавия (кн. VII, 5, 4). Там изображается триумфальный въезд императоров Веспасиана и Тита в Рим после покорения ими Иудеи. Прилагательным „бъбрянъ“ здесь, без сомнения, передано значение „шелковый“. Объяснение и подтверждение такому значению мы находим в другом древнерусском тексте, по времени близком к переводу Иосифа Флавия, но переведенном с еврейского. Это книга „Есфирь“ (гл. 1, ст. 2). В ней перечисляются украшения пиршественного зала и среди них драгоценная шелковая или хлопчатобумажная ткань, названная в русском переводе словом „бобр“ — „бъбръ“. Таким образом, мы имеем возможность установить, что термином „бъбръ“ — „бобр“ — „бебръ“ в древней Руси обозначали не только известное пушное животное, но и драгоценную шелковую ткань. Подобное двойное значение слова ведет исследователя на юго-восток. Известно, что в Хазарии одним и тем же термином „хаз“ — „каз“ обозначались одновременно как бобровый мех, так и шелк, в частности белый шелк. Ср. также: Н. А. Мещерский. К изучению лексики и фразеологии „Сл. о п. Иг.“ — ТОДРЛ, т. XIV. М. — Л., 1958, стр. 43—44.

Итак: Что нам предлагают взять от иудеев в переводе через болгар, так это:

бебръ - малыш

бъбрянъ - болтун

бъбръ - болтовня

Так это другое дело. Какой же это платочек? Это целый болт, маленький только, болтунишка ещё, шатун-болтун этакий, в честь которого названа Балтика и любое болото - бОлотом. На роток, как говорится, не накинуть платок. Опять древнее и русское слово спёрли евро-греки, помните "шельбиры" рассматривали в статье ниже? Из этой же серии. Один медведь на гербе Берлина - второй на гербе Ярославля.

Слово бебрянъ - дзіця, дитина, баби, Baby (бЕби), малыш, die;a (дЕтя), сабый, bebе (бебЕ), Dziecko (детскО), infantem и т.д. Брынь - по старой части был ходок, Брянск - новый город. По этимологии Брянска есть отдельная статья.

Меняя твёрдый знак на мягкий, пробуя писать слитно и раздельно с разных языков, получаю этакий набор версий, к зачину и плачу одновременно: «Не лепо ли ны бяшеть». Иногда бяшеть напоминает и впрямь барана. Хотя, мы-то знаем, бяшеть - это Я или просто - Я.

Если раздельно: бе брянъ = был пьян, био пијан, був п'яний, быў п'яны, war betrunken, беше пиян - на всех языках, что стрёмно, но, образно. Ещё : бе брянъ - без следа, безслідно. Где, мы, русские только не проигрывали?! На Каяле в 1183 году, на Калке в 1223, а вот на Пьяне выиграли (1367). Пьяна — река в европейской части России, протекающая по территории Нижегородской области и Мордовии, левый приток Суры. Дураки, вы зачем медведя водкой напоили?! Вопрос такой.

Можно ли применить платок в логику суждений? Бебрян — бебрянъ — из шёлка особой выделки здесь? Цитирую Словарь: „Полечю, рече (Ярославна), зегзицею по Дунаеви; омочю бебрянъ рукавъ въ Каял; р;ц;, утру князю кровавыя его раны на жестоц;мъ его т;л;“

В принципе можно, если переиначить предложение, а часть слов выкинуть. Чтобы Ярославне платок не оказался незнакомый, это слово убрали. Позвольте, разве так можно? А иначе не получается. Не может же женщина носить платочек и говорить, я не знаю, что это... Ты что, Фрося, дура? Нет. А что это у тебя? Не знаю, меня такой сделали...

Исследование плача завершилось, будем считать. Всё сошлось. Плачь, платок - одного поля ягода, корня «лат». Ср. палаты, Палата река, по блату, бушлат и пр. Только речь о Боге. Если в слове Брынь одна б, то у малыша - две. А что евреи украли, то болгары-братушки спрятали и перепродали в колонию. Только серб и сябр - братья навек получились и серебро дороже злата. А когда бес стучит в ребро, то надо креститься и бороду сбрить. Святым отцам можно оставить, не кощунствую, а лысым одеть парики. Парик и гладко выбритое лицо - примета времени.

РУКАВ

Рукав - производят от руки. С неё и начнём.

Для чего человеку рука? Ноги понятно, чтобы ходить, поэтому две, человек скакать не должен. С руками дело обстоит сложнее. Есть версии, что рука необходима человеку, чтобы собирать, ломать, держать, работать, обнимать. Крушить или крутить такой не встретил. Есть рука бога, золотые руки, растут с правильного места. "Длинные руки" - это Долгорукий (моё). Есть кружок умелые руки, а есть уменьшительные производные - ручка (на дверь), авторучка, ручка дамская; есть выручалочка (палочка) и выручка братская (в торговом деле) и прочие.

На двери такая штучка, чтобы двери открывать.

Разрешите, Вашу ручку, мне мадам поцеловать!

Пропуская в номер даму, не стремился напролом.

Она была не упряма - ручку вынула с пером.

Есть руки грязные (читай стих по ссылке "Как еврей фараону помог"), от них вся зараза в кровь и рот попадает, поэтому вирус надо мыть водой со спиртом или мылом (а не как мама раму в Букваре). Надо дать по рукам, чтобы больше этого не делал! Моторика руки уникальна. Руку можно сложить в виде чашки. С помощью руки можно производить давление одновременно в пяти точках. В то же время, на пальцах руки отсутствуют когти. Когда Платон дал определение, что «человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев», Диоген ощипал петуха, объявив, что это и есть «платоновский человек». После этого определение дополнили утверждением: «С широкими ногтями». Отличается от современного тем, добавлю, что у древнего человека был один палец (большой), а остальные четыре - персты. Ср. напёрсток, перстень. У россиянина - пять пальцев. Цитирую: «Большой палец руки находится с противоположной стороны от остальных четырёх пальцев. Такая конструкция позволяет осуществлять плотный захват крупных предметов». Сжатые пальцы - кулак, на тему «кулака» есть статья про бога Велеса, как он грозит кулаком с памятника Тысячелетия всем на него смотрящим, как раскулачивали зажиточных, и о происхождении слова - от торговца скотом.

Рука (от праслав. *r;ka «рука», от *ronka, от *ronk;, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, верхняя конечность человека от плеча до пальцев, а также от запястья до пальцев. Орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела. С помощью рук человек может выполнять множество действий, основным из которых является возможность захватывать предметы. В русском языке руки имели собственные названия, ныне архаичные: десница (правая рука) и шуйца (левая рука). Ещё руки - грабки, грабли на сленге: чужими руками жар грести; не тяни грабли! А вот гаечный ключ впервые вижу:

wrenk(англ.) - свивам (болг.), выкруціцца (белор.), гаечный ключ

wrenk( хрв, чех, слц.) - кључ (серб.), гаечный ключ, vili;asti klju; (слв.)

vili;asti klju; (слв.) - гаечный ключ с открытым зевом, рожковы ключ (белор.)

wrenk (нем.) = wrenk (лат. - ред/рет звучит) - крушение

wrenk (слв.) - Wrack (нем.) - обломки, остов разбитого судна, развалина

Вообще-то звук реки и рока - r;ka - рука;

на латыни - r;ka/рука - manus (мужчина, чалавек, mo;ki, ;lovek...)

Теперь понятно, почему ключ, да ещё рожковый. Ассоциация с источником, который потерпел крушение, а звук ред - красный - напоминает за убийство Редеди (крещение сына Романа Красного). Это тот край, где рогов завались, начиная от Рогволода князя Полоцка (Рогнеда дочь), Рожны, Красный Рог, Рогожка, соответственно, старообрядцы отсюда переехали на Рогожское кладбище в Москву (mo;ki - человеческого происхождения, не камня и не коровы), а речка Московка осталась на Брянщине. Туросна была переименована в Московку на которой расположился город Клинцы, но вытекает за черту города к Ипути опять Туросной. Похожая история с рекой Истрой в Подмосковье, её тоже назвали Иордань поначалу, когда заложили храм, но переименование не прижилось.

Зато как нашумела комедия! Практически исторический роман: Катя Тихомирова в руках с ключом есть в кино, а Гоша, рукастый слесарь с днюхой в Рождество, ни разу не был оператором и сценаристом застукан за работой. Кто забыл - см. фото и стишок: Как у Гоши Катя ключ отобрала: https://stihi.ru/2025/03/04/6750

Стоишь обычная красивая девчонка.

С ключом как Золушка - Защитница с мечом.

Всё ждал - отдашь ты его Гоше, или чо?

Пока не кончилась цветная киноплёнка.

На руку надевается рукав, если это не безрукавка.

Рукав — деталь одежды, закрывающая руку. Рукав реки — ответвление реки от основного русла. Спиральный рукав — структурный элемент спиральной галактики, в частности Млечного пути. Пожарный рукав — гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ. Производные от рука. Происходит от праслав. *r;kavъ, от кот. в числе прочего произошли: русск. рукав, белор. рука;в, болг. ръка;в, сербохорв. ру;ка;в (род. рука;ва), словенск. rok;v, чешск., словацк. ruk;v, польск. r;kaw, в.-луж., н.-луж. rukaw, также болг. ръкави;ца, сербохорв. рука;вица, словенск. rokav;ca, чешск. rukavice, словацк. rukavica, польск. r;kawica. Использованы данные словаря М. Фасмера.

Написание и звуки смахивают как на реку (рък так и рака). Какой рукав имела в виду Ярославна? Пожарный, Млечного пути или речки? А может бобровой шубы? В старину бояре носили очень длинные рукава (почти до пола), такая одежда не предназначалась для физической работы. Чтобы выполнить какую-либо работу, рукава было необходимо засучить, собрать во множество сборок. Соответственно, когда кто-то плохо работал, люди говорили: «Как рукава спустил, плохо работает».

Работая спустя рукава, я не стану заморачиваться на слове рукав. Положив руку на сердце, лететь-то туда никто не собирался. Это же простая игра слов (ради "красного словца"), как рукав - от руки, но не от платочка. В тексте нет "рукавца" и платочка в тексте - нет, есть рукав бебрянь. Есть упоминания Дуная и Каялы.

«В местах выхода на равнинные участки русло Дуная разветвляется на множество рукавов, изобилует отмелями и перекатами, фарватер неустойчив. В качестве места действия страдающий литератор избрал заброшенную северную деревушку и расположил её на отрезанном от мира глухом участке земли, который образовывала вытекавшая двумя рукавами из глухого таёжного озера река. А. Н. Варламов, «Купавна», 2000 г. // «Новый Мир».

У Дуная имеются многочисленные рукава. Наиболее длинными на правом берегу являются рукава Мошонский, на левом берегу - Малый Дунай. На этом и остановимся, чем не бебрянъ - дзіця, малыш, Baby...

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Поэтому по Хоти я написал раздельно (правильно), а бебрянь слитно (верно). А что русь оттуда, кто бы спорил, так что - зегзица - чайка. Всё сошлось. Строку ещё можно продолжать анализировать, но не в этот раз. Довольно много открытий получилось со словом Истра, Дунай, Путивль. Мы нашли Каялу, она надёжно спрятана в переименовании под именем Истра. Сегодня это - Дунай. Да и акценты, чей глас, расставлены в строке верно (так кажется).

Десница это Десна, левый приток, но правая... Вот и ответ. Даже не надо карту переворачивать севером вниз для обоснования, почему ты Десна? На Десне - Брянск. Город Шуя на реке Шуе (левой), называют столичным, имеет 7 загадок, восьмую добавлю я, почему Василий Шуйский не усидел на троне? А почему Всеволод - «Яръ туре Всеволод» величается по-братски и почему немцы богов считают в ярах (zwei Jahre), узнаем из следующей статьи о солнце. Тут что ни лыко, то всё в строку. Рыба в реке ещё не в руке!

Но как просто оказалось задурить всем голову - перенаправить мысли с Дуная на Донец и всех делов, ищи-свищи половца в диком поле. Комбинация слов из уст Ярославны, конечно, не "Отче наш", но она молится и призывает силы в помощь ей понятные и знакомые. Если Вы прочтёте знакомую Вам христианскую молитву в оригинале арамейского (выверенную для россиян через языки греческий и болгарский), то удивитесь - она вообще ни о том. "О сила всеобъемлющая и животворящая..." - начало. А дальше практически как по сюжету.

История для русских и написана была - русскими, только немцами (красиво сказал!), поправлюсь - для россиян, для жителей колонии и тех управленцев, кто понимает "птичий язык". Церковная феня. Кто из крепостных прочёл "Слово о полку" или Карамзина с Пушкиным, есть такие свидетельства? Есть масса пословиц и поговорок на происходящее из устного народного творчества, которые куда более красноречивы и информативны. Произведения ДРЛ написаны непосредственно жителями многострадальной земли (не придворными интриганами), и в этом отличие. Нельзя сказать что они не теологического толка, коли "повесть трудная", читай - религиозная, но такая у нас история.

Язык русский пока ещё российскими филологами до конца не изведён... кешбэками.

Или кэшбеком, как правильно?

Слава Богу и всех с Широкой всех Масленицей!

01.03.2025, Санкт-Петербург

Зегзица чайка - Русь

http://proza.ru/2025/02/04/1634

Брянск. Происхождение и значение названия

http://proza.ru/2021/01/07/1742

Простолюдин. Людно поросят, собак, оленей...

http://proza.ru/2020/05/14/814

Супружеские радости Косы Великой

http://proza.ru/2021/02/26/1890

Бесовские игрища с рукавом Ярославны

http://proza.ru/2022/01/11/625

Свидетельство о публикации №225030101983