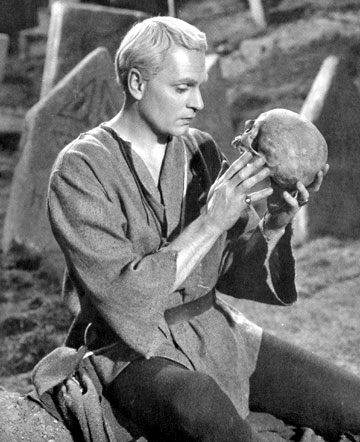

Гамлет Шекспира

Глядя на эту сцену, вспоминаются бессмертрые слова "Бедный, Йорик",

произнесенные О. И. Бендером в анатомическом музее. "Черепа экспонатов

трогать руками запрещается.":

-- "Пардон, мадам"

МИНИАТЮРЫ О ТЕАТРЕ

http://proza.ru/2024/02/14/290

ИСТОЧНИКИ

Как и у всех пьес Шекспира, у "Гамлета" отсутствует достоверная творческая история, и никаких черновиков не обнаружено. Сюжет "Гамлета" в те времена был не просто хорошо известен, но и очень популярен. Он излагался в "Хронике" датского историка XIII века Сакса Грамматика, где Гамлет притворяется сумасшедшим, чтобы обезопасить себя от интриганов и разработать план мести. В удобный момент он этот план и осуществляет.

Хроника, и особенно сюжет о Гамлете, была столь популярна во времена Шекспира, что ее тогда в Англии без конца издавали и переиначивали. Известны роман французского писателя Беллефореста (1571) и пьеса Томаса Кида "Испанская трагедия", с почти дословным совпадением сюжета, но, разумеется без прибавления метафор, которые удваивали значение подарка. То есть Шекспир занимался самым банальным либретированием, как впрочем и в остальных своих пьесах, ходячих тогда сюжетов.

ИЗДАНИЯ

Впервые пьеса была издана в 1603 году, где было много вольностей по сравнению с каноническим текстом, но дословно совпадали второстепенный роли. Как предполагают, дело здесь в том, что в эпоху Шекспира книгоиздатели нередко добывали незаконным путем тексты популярных пьес и печатали их без разрешения автора и труппы. Так как театры очень оберегали рукописи пьес, то недобросовестные издатели прибегали к двум приемам. Один состоял в том, что текст стенографировался во время спектакля и после расшифровки печатался. Второй способ состоял в том, что издатели подговаривали кого-нибудь из второстепенных актеров, состоявших на жалованье, воспроизвести текст пьесы по памяти. Само собой разумеется, что в таких случаях актер точнее всего мог воспроизвести ту роль, которую он сам исполнял в данной пьесе.

В 1635 друзья Шекспира, артисты, выпустили полное собрание его пьес, от которого и пляшут современные шекспировские тексты.

ИЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИСТОРИИ ПЬЕСЫ

Пьеса сразу же понесла заслуженную популярность. Ее играли в профессиональных и самодеятельных театрах, при дворе и в самых неожиданных местах. Так, в 1607 г ее поставили моряки на корабле "Красный дракон", который лежал в дрейфе у берегов Сенегала, поджидая удобного времени, чтобы принять на борт очередную партию рабов.

К XVIII веку слава эйвонского лебедя подупала (хотя и до этого она не покидала островных территорий), и понадобилась энергия Вольтера, чтобы возродить и возвести в новый ранг популярность шекспировской трагедии. При этом Вольтер облагородил слог и сюжет, чем немало способствовал успеху пьесу и чем он неимоверно гордился. И какова же благодарность! Еще при жизни фернейского мудреца началось возвращение к оригинальным текстам, а вольтеровские переделки были посрамлены, как наводящие на мощь гения совершенно несвойственный тому гламур.

Однако и в дальнейшем пьесу приспосабливали под вкусы и разумение публики. Из многочисленных трактовок любопытна интерпретация М. М. Чехова, воплощенная на подмостках в его театре в Москве в 1920-е годы. Принц на почве жизненной драмы и смерти отца свихнулся и нафантазировал себе кровосмешение, убийство и пр. безобразия. Все действие пьесы -- это плод его больного воображения, не имеющий никакого отношения к реальному течению событий. Гамлет находится в замкнутой стеклянной комнате, на стенах которой, как на мониторе, проплывают картины, измышленные его воспаленным мозгом: явление отца-призрака, поездка в Англию с университетскими друзьями, смертельный поединок с Лаэртом...

Такая трактовка не лишена резона. Действительно, кто читал пьесу, не мог не обратить внимания, что у Гамлета отсутствует мотивировка к действию. Дядя убил отца? А откуда Гамлету это известно? Со слов призрака, самого же отца. Но отец, который спал в саду, не мог знать, как он убит. Возможно, шекспировскому современнику, еще не отошедшему от средневековых суеверий, никакой нестыковки здесь не и виделось. Но для современного зрителя она есть, а если пьеса воплощается на сцене, она должна убеждать зрителя в зале. И убеждать живым действием, а не исторической справкой. То есть проблема мотивировки Гамлета для испорченного современной ментальностью зрителя в классическом варианте начисто отсутствует, и постановщикам нужно как-то постараться.

Долгое время в нашей стране чуть ли не лучшей в мире считалась постановка Козинцева. Что и говорить, изобразительный ряд воспроизведен великолепно. Единственный недостаток фильма: в нем нет трагедии. Гамлет в исполнении Смоктуновского предстает этаким гуманистом-бодрячком с готовыми ответами на все вопросы жизни. У Гамлета отнято одно из главных свойств, делающих столь трудными истолкование и воплощение этого образа: его нерешительность. Козинцев здорово облегчил себе задачу, убрав из текста не без подсказки со стороны переводчика (Пастернака: еще одни прочная традиция считать эту ремесленную поделку великолепным переводом), из текста все то, что свидетельствовало о нерешительном характере Гамлета. Когда даже его близкий кореш, во всем с ним соглашавшийся Горацио, и тот теряет терпение от гамлетовских "быть или не быть". Так, когда Гамлет ввязывается в словесную перепалку с придворным хлыщом Озриком, утомленный многословием принца Горацио с раздражением замечает: "похоже вы будете без конца комментировать, прежде чем возьметесь за дело (I knew you must be edified by the margent ere you had done)".

С пьесой столько экспериментировали и адаптировали, что когда в 1996 году К. Брандаф снял фильм со скрупулезным следованием оригинальному тексту, это вызвало настоящую сенсацию: такого "Гамлета", признавались англичане, они и не знали. И буквально в это же время на Бродвее веселила американского провинциала (а нью-йоркцы бродвейских театров почти не посещают, уступая эту честь гостям некоронованной столицы) пьеса, где текст был сведен к минимуму, а вся соль спектакля вращалась вокруг постельных кувырканий Гамлета и Офелии. О времена, о нравы!

Свидетельство о публикации №225082400157

(он оказался прикрепленным к удаленному мною файлу)

"пьеса Томаса Кида "Испанская трагедия", с почти дословным совпадением сюжета"

Разве? В "Испанской трагедии" старик отец мстит за смерть юноши сына (мстит чужеземному принцу, почетному пленнику короля, и брату этого короля). А вот в пьесе Кида "Месть Гамлета" (зарегистрирована в 1587 г.; "пересмотренная" редакция - в 1594 г.) сюжет совпадает "почти дословно": юноша сын мстит убийце старика отца - королю. Другое дело, что эта пьеса ("Протогамлет") до нас не дошла. Шекспировский же "Гамлет" (с пометкой - "заново написанный") играется около 1598 г. В следующем году, когда Слуги Лорда-Камергера переехали в "Глобус", о кидовском "Гамлете" уже перестали вспоминать.

"То есть Шекспир занимался самым банальным либретированием, как впрочем и в остальных своих пьесах, ходячих тогда сюжетов."

Нормальная практика того времени. Труппа поручала своему драматургу перелицевать популярную пьесу. Популярными тогда были, например, сюжеты о деяниях Ричарда III, или короля Иоанна. Доказано, что по требованию труппы Бен Джонсон "дополнил" целым актом "Испанскую трагедию" ("Иеронимо") Кида, хотя сам лично терпеть не мог этого произведения.

"пьеса была издана в 1603 году, где было много вольностей по сравнению с каноническим текстом"

У меня несколько другое представление о двух версиях "Гамлета": было "плохое", или "пиратское" кварто Q 1 (короткое, примитивное, без "философских" монологов, с Корамбисом вместо Полония) и "хорошее" кварто Q 2 (вдвое длиннее "плохого", с Полонием вместо Корамбиса, с тонким психологизмом и философской глубиной, что несвойственно пьесам Кида). При этом "плохое" кварто, как считают, хорошо принималось невзыскательной публикой партера, а "хорошее" не ставилось на сцене (т.к. было "слишком длинно"), а читалось аристократами и "джентльменами", которые могли оценить эту самую философскую глубину пьесы.

Почему Шекспир переименовал Корамбиса в Полония и переделал "плохое" кварто, вопрос, выходящий за рамки моих замечаний.

"Но отец, который спал в саду не мог знать, как он убит."

Теоретически мог, поскольку помер не сразу, помирал проснувшись и пока помирал, догадался, что убийца - братан, заливший яд в монаршье ухо.

С вашими суждениями о "Гамлете" Козинцева, уровне перевода Пастернака, игре Смоктуновского не согласен. К тому же считаю эти суждения излишне категоричными (категоричность - не лучшее качество исследователя) и ваш апломб - неприемлемым. Ваше мнение - ваше дело, но никак не истина в последней инстанции.

"Пьеса сразу же понесла заслуженную популярность."

"Она" от "него" понесла - так можно сказать о забеременевшей дамочке. А о пьесе лучше, на мой взгляд, сказать что-то вроде "пьеса стала популярной, приобрела/обрела популярность".

"Горацио с раздражением замечает: "похоже вы будете без конца комментировать, прежде чем возьметесь за дело (I knew you must be edified by the margent ere you had done)"."

Разве? Перевод Лозинского, известный своим буквализмом: "Горацио. Я так и знал, что вам еще придется заглянуть в примечания." Это сказано "в сторону", чтобы Озрик не расслышал. А Гамлет, собственно, просит Озрика уточнить, что тот разумеет под "сбруями" (carriages). Озрик отвечает: "Сбруи, сэр, это портупеи" (hangers).

В переводе Пастернака "сбруи" превратились в "гужи" ("Озрик. Гужи, сэр, – это ремешки к портупеям"). Реплика же Горацио звучит так: "Я предчувствовал, что дело не обойдется без пояснений."

Наконец, в переводе великого князя Константина Романова (К.Р.) имеем "держала", которые суть "перевязь", причем Горацио шепчет принцу: "Я так и знал, что вам придется обратиться к примечаниям раньше, чем вы дослушаете его до конца."

Итак, что у нас получается? Принц уточняет у Озрика значение термина carriages (речь идет о том, что выставляет Лаэрт в качестве заклада на поединок с принцем; а выставляет он рапиры, кинжалы и эти самые carriages). Горацио это вовсе не раздражает, скорее он иронизирует по поводу многозначности термина. Русские переводы это подтверждают: сбруи-портупеи, гужи-ремешки к портупеям, держала-перевязь (великому князю этот термин ближе - он всё-таки застал то время, когда носили перевязи на "держалах"). Британские шекспироведы, комментируя это место в "Гамлете", разъясняют, что под carriages на рубеже 16-17 веков понимались hangers - four graduated straps by which the sword was attached to the girdle - четыре ремешка разной длины, с помощью которых меч/шпага крепились к поясу.

Реплику I knew ... done, трактуют как I knew that a commentary would be necessary before the whole description could be understood - "Так я и знал, что для того, чтобы понять, о чем идет речь, понадобятся пояснения. Слово "margent" говорит о том, что примечания в эпоху Шекспира приводились "на полях" страницы (explanatory comments were printed in the margin); шекспировское "margent" равнозначно современному margin.

Обший итог: переводы Лозинского, Пастернака, К.Р. - ВЕРНЫ, а ваш, мягко говоря, НЕ ТОЧЕН (где тут "похоже", "без конца", "возьметесь за дело"?), на чем я завершаю свой отзыв.

Владимир Дмитриевич Соколов 29.08.2025 05:26 • Заявить о нарушении