История Пажеского корпуса ч. 5 Жалование

Жалование господ офицеров.

(Продолжение. Предыдущая глава:http://proza.ru/2025/08/29/648)

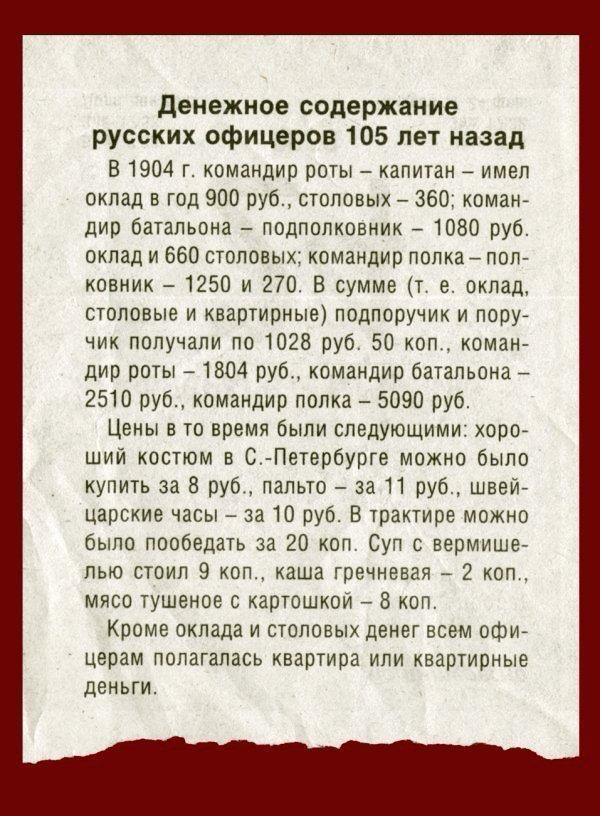

В социальных сетях россиянам периодически рассылают картинки (как правило, без всякой ссылки на источник приведенной в них информации) о том, как хорошо и счастливо жилось при царе-батюшке всем его подданным вообще, а уж «господам офицерам» – в особенности.

И денежное содержание-то у них было «огромадным», а уж цены на все были – сущие копейки, просто не знали «их благородия» куда свои деньги подевать.

Одна из таких картинок тут и приводится, в виде иллюстрации.

Почему-то перечень офицерских должностей в ней начинается с командира роты, а это была тогда довольно высокая должность и далеко не все «господа офицеры» до нее дослуживались (порой к 40 годам и старше).

Кто-то уходил в отставку, кто-то спивался, кто-то заболевал и т.д.

Впрочем, не будем придираться по мелочам.

Давайте посмотрим, что о своем офицерском ЖАЛОВАНИИ (а никакого «денежного содержания» тогда у господ офицеров не было, этот термин появился ГОРАЗДО позднее) вспоминал такой авторитетный источник, как Александр Федорович Редигер.

Это был знаменитый генерал, крупный военный деятель России, профессор Николаевской академии Генерального штаба, военный министр России (июнь 1905 — март 1909 гг.).

Уж он-то врать или «прибедняться» не станет, верно?!

У нас в 1999 году впервые были изданы его интереснейшие и подробнейшие мемуары «История моей жизни. Воспоминания военного министра» (в 2-х томах).

Поскольку А.Ф. Редигер всю жизнь вел дневник, а по крови и семейному воспитанию он был немцем, а значит чрезвычайно педантичным и добросовестным человеком, его свидетельствам можно доверять.

Так вот, в 1872 году А.Ф. Редигер блестяще закончил Пажеский корпус (его фамилия была занесена на мраморную доску в корпусе) и получил назначение в знаменитый, Лейб-Гвардии Семеновский полк.

Надо подчеркнуть, что А.Ф. Редигер был из богатой и высокопоставленной семьи (а других в Пажеский корпус и не принимали).

Его отец был известным генералом, «без пяти минут» губернатором Выборга, а сам Александр Федорович Редигер при своем рождении в 1853 году был крестником самого …Цесаревича Александра Николаевича (впоследствии императора Александра Второго).

К моменту окончания А.Ф. Редигером Пажеского корпуса, его отец уже умер, но мать получала его полную генеральскую пенсию 1044 рубля в год «и сверх того 1200 марок в год из финских сумм». Стало быть, она могла «помогать» своим детям, что она и делала.

В общем, как говорил один молодой и очень перспективный деятель ельцинской эпохи: «Мы люди не бедные…»

Так вот что А.Ф. Редигер рассказывает о своей службе в Лейб-Гвардии Семеновском полку:

«В полку мы жили вдвоем с братом; первый год (зиму 1872/1873 гг.) мы занимали две меблированные комнаты (спальню и гостиную) на Гороховой, угол Казачьего переулка, с окнами в переулок; осенью 1873 года мы жили во дворе большого дома на Фонтанке, близ нынешнего нового здания Государственного казначейства…

Средства мои и брата были очень малы.

Содержание было ничтожным.

Я как прапорщик получал:

— 312 руб. в год или 26 руб. в месяц — жалованья;

— 96 руб. в год или 8 руб. в месяц. — суточных (добавочною содержания);

— 57,14 руб. в год или 4,76 руб. в месяц, — квартирных от казны;

— 57,14 руб. в год или 4.76 руб. в месяц — квартирных от города;

Итого: 522,28 руб. в год или 43,52 руб. в месяц.

Полугодовой оклад жалования — 156 руб.»

Всего: 678рублей в год, в том числе 522 рубля, отпускавшихся помесячно.

Сравните эти цифры с приведенными в картинке и «почувствуйте разницу», как говорилось в одной старой дурацкой рекламе.

«Содержание было НИЧТОЖНЫМ», подчеркивает Редигер.

В картинке «забыли», например, сообщить, что г.г.офицеры были ОБЯЗАНЫ сами оплачивать изготовление их мундира, шинели, сапог, да и всей форменной одежды, вплоть до нижнего белья.

Никакого «вещевого имущества» им выдавать не полагалось:

«Этой последней суммы (522 рубля в года) должно было хватать на все расходы текущей жизни, тогда как остальные получки шли на крупные расходы: по уплате портному (которому всегда должен), по уплате за офицерские вещи Сапожкову, маленькому старику, ставившему их в кредит почти всем офицерам полка и забиравшему у них старые вещи, и т. п.

Полугодовой же оклад, выдававшийся весной, должен был покрывать расходы по лагерному сбору.

Затем были мелкие получки, как порционы, по тридцать копеек за каждый наряд в карауле, суточные в лагере и т. п.

Затем помогала из своих скудных средств матушка; не только вся поставка белья была на ее попечении, но она при частых наших наездах к ней оплачивала нам обратный проезд и дарила деньги; так, в 1873 году она мне дала двести рублей и оплатила четыре поездки (тридцать финских марок).

Эта помощь имела для нас, очевидно, громадное значение».

Как видим Редигер отмечает то, что он вынужден был получать немалые деньги из пенсии его матери для того, чтобы соответствовать требованиям службы в Гвардии.

О том, что «жить приходилось очень скромно, а ежегодные лагерные сборы были ОЧЕНЬ дороги, Редигер несколько раз подчеркивает:

«Возвращаюсь к нашей жизни в Петрограде.

Жить приходилось очень скромно, избегая по возможности езды на извозчиках. Семеновский полк был в то время небогатый.

Большинство офицеров имело скромные средства, вроде наших и жили перебиваясь; лишь немногие были сравнительными богачами, но эта разница вообще чувствовалась мало, так как никакой общей полковой жизни не было, за исключением лишь лагеря, который зато и обходился дорого.

Зачтем большие обязательные расходы были на экипировку и на проводы уходящих товарищей.

В течение зимы каждое воскресенье надо было бывать в приличном мундире на разводе с церемонией в Михайловском манеже, когда же самому приходилось участвовать в разводе (раза два-четыре зиму), то весь туалет должен был быть безукоризненным наконец, к полковому празднику все должно было быть совсем новым.

Добавлю, что в то время всякие перемены в форме одежды были часты.

За два года моей бытности и полку нам дали:

1) вместо черных султанов на кепи — белые, буйвольего волоса;

2) серебряную звезду на герб кепи, причем султаны были переделаны так, чтобы звезда была видна;

3) каски с серебряными звездами и белыми султанами буйвольего волоса;

4) полусабли для ношения вне службы.

Все эти затеи были, очевидно, весьма накладны для тощего бюджета».

Это – что касается расходов на поддержание формы одежды в требуемом образцовом состоянии.

Явиться на службу, или смотр в замызганном или поношенном мундире было просто немыслимым делом.

Ездить по городу им приходилось на извозчике (с которым, напомню, ТОРГОВАТЬСЯ они НЕ ИМЕЛИ ПРАВА) или ходить пешком:

Конка ходила сначала только по Невскому, да на нем офицерство, кажется, не ездило».

Но, может быть, хоть питание для г.г. офицеров действительно обходилось по бросовым ценам?!

«Дома мы пили утренний чай и, в виде исключения, вечерний.

Вместо завтрака закусывали какую-то дрянь в полку; по субботам обедали у дяди, а по воскресеньям у тетки (помнится — всюду в четыре часа) и оставались там на вечер.

В остальные же дни ходили (редко ездили) обедать в кухмистерские: чаще всего к Милберту (угол Кирпичного и Мойки) или к Алексееву (Большая Итальянская против Пассажа), где абонемент на пять обедов стоил 2 рубля 25 копеек, то есть по 45 копеек за обед; за комнату мы (вдвоем) платили 25 рублей в месяц».

Напомню, что квартирных денег прапорщику платили меньше 10 рублей в месяц (4,76 руб. в месяц, — квартирных от казны плюс 4,76 руб. в месяц, — квартирных от города), а за комнату, на двоих с братом, они платили 25 рублей в месяц.

Как мы понимаем, далеко не все г.г.офицеры служили в одном полку вместе с родным братом и им приходилось оплачивать свои комнаты самостоятельно.

Ну и об оплате питания.

Возможно, в каком-нибудь захолустном трактире действительно можно было сожрать «суп с вермишелью за 9 копеек или "мясо тушеное с картошкой" за 8 копеек», но шляться по таким заведениям господам офицерам категорически не полагалось и они: «вместо завтрака закусывали какую-то дрянь в полку», а потом экономили – обедали и ужинали у родственников.

Кстати, об «офицерском собрании», о котором, в 90-е годы прошлого века, было так модно, с придыханием и ностальгией, как некоем «образце офицерской жизни», рассказывать бывшим советским офицерам.

А вот что о нем вспоминал А.Ф. Редигер:

«Сама «дежурная комната» (нынешнее офицерское собрание) состояла собственно из четырех или пяти комнат, при которых состоял сторожем грязный Романчук, который поставлял офицерству скромную еду: чай с булками и водку, а по особому заказу более существенное, добываемое из буфета Царскосельской железной дороги.

В дежурную комнату приходили после занятий, чтобы закусить, чтобы справиться о нарядах в помещавшейся тут же полковой канцелярии и проч., но других собраний офицеров, кажется, и не бывало: отбыв службу, каждый уходил восвояси».

Как видим, не слишком-то идиллическая картина вырисовывается.

Разумеется, «поставляемую офицерству скромную еду: чай с булками и водку» они заранее оплачивали из своего кармана, а уж потом «грязный Романчук» и сервировал этой «дрянью» (по меткому выражению Редигера) стол для г.г.офицеров.

Подчеркнем, что «нищенствовать» в дореволюционной России г.г. офицерам разумеется, не приходилось, но основная их масса даже в обычных пехотных провинциальных полках, жила очень скромно, а позволить себе служить в гвардейских полках, в столице, могли только выходцы из очень обеспеченных семей.

(Продолжение: http://proza.ru/2025/09/05/594)

Свидетельство о публикации №225083001287

Владимир Шевченко 31.08.2025 12:50 • Заявить о нарушении